こぼれた思い

「一番はじめに何事かを成し遂げる人になりたい。物理をやり始めたときからずっと思っていました。だから、外村さんと仕事をしている間は葛藤がありました。葛藤はずっと続いて……。最後まであんまり解き切れなかったかもしれないですね。」

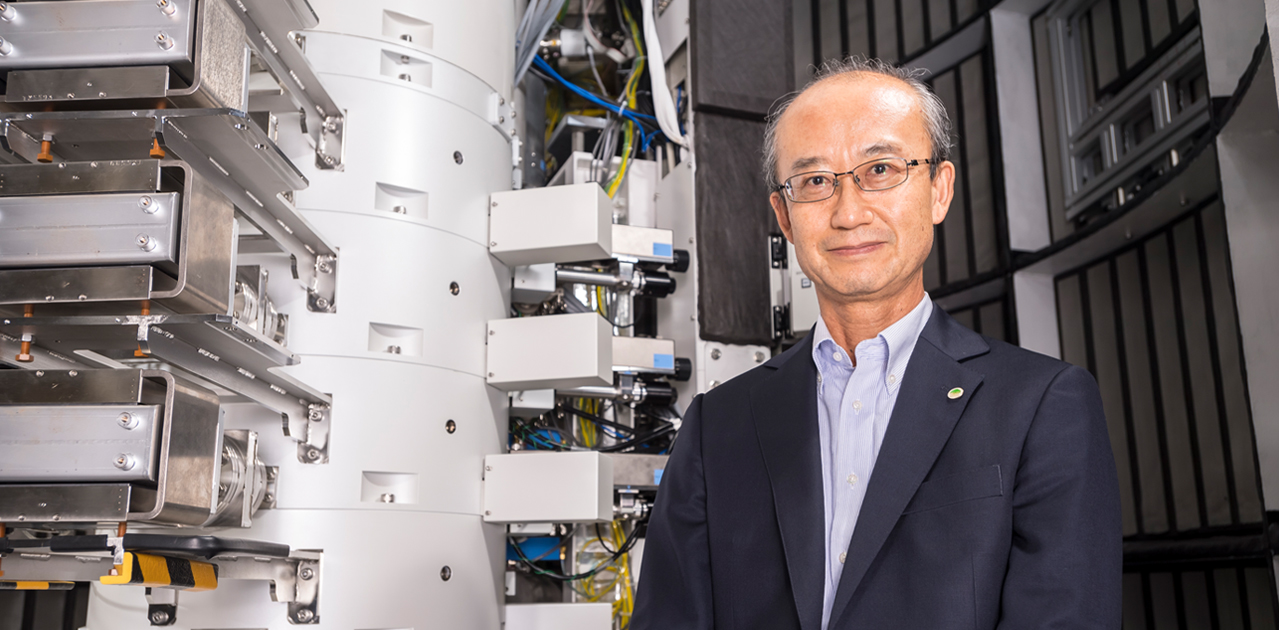

基礎研究所長、中央研究所長、ヘルスケアビジネスユニットCTO/CSOと、多くの“長”を務めてきた長我部さんの口から、思いがけない言葉がこぼれた。

『外村さん』とは、日立の初代フェローであった故 外村彰(とのむらあきら)さん。電子場や磁場も観察できるホログラフィー電子顕微鏡の技術を確立し、ノーベル賞候補としても名が挙げられた人物だ。

長我部さんは、その外村さんと、入社時より20年以上の長きにわたって研究をともにし、電子顕微鏡の研究開発分野で世界を牽引してきた。

功績と経歴からは想像だにしない言葉。「葛藤」とは何を指すのか。そこにはどんな思いが秘められていたのか。

自分の夢と偉大な構想

揺れ続けた研究者時代

そもそもの長我部さんと物理との出会いは、1冊の本による。高校生の頃だった。

アインシュタインとインフェルトの共著『物理学はいかに創られたか』(岩波新書)。

電磁気学や相対性理論がどのようにしてつくられたのか、分かりやすく書いてある。

子どもの頃からモノづくりが好きだった。

だがその本に出会い、目の前の具体的なモノより、その根本にまでさかのぼって、抽象的な理論をつくる面白さに心惹かれた。

「原理があるからこそ、そこからさまざまなモノの設計やエンジニアリングができる。その根幹となるのが物理で、自分も物事の原理をやりたいと強く思いました。」

そうして進んだ大学の物理専攻。充実した研究生活を送ったが、研究テーマも装置も研究室が培ってきたもの。そのまま博士課程に進んでも、状況は変わらない。研究をイチから切り拓きたい――。物事の根源から取り組みたいと考えた長我部さんは、新しいフィールドを求めて企業への就職を決意。1980年、日立の中央研究所に入った。

……だが、そこで待ち受けていたのも既に敷かれたレール。志望とは異なる配属だった。世界を相手にホログラフィー電子顕微鏡の研究に取り組んでいた外村さんのユニットへ加わることとなった。

「手垢がついた研究はしたくありません。」

配属後すぐの面談で上長に訴えるも、聞き入れてはもらえない。

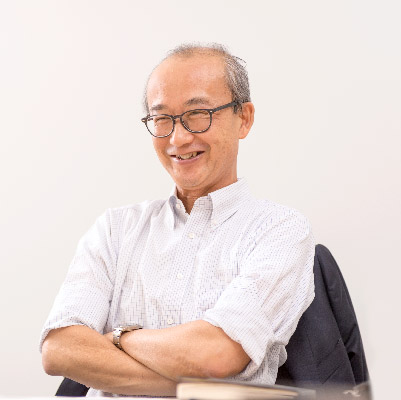

入社4年目の長我部さん(1984年)

入社4年目の長我部さん(1984年)

Memory 1

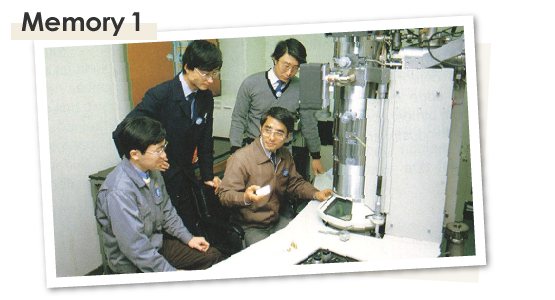

左は量子力学に関する国際会議ISQM(International Symposium Foundations of Quantum Mechanics)で江崎玲於奈博士(前列中央)を囲んでの記念写真(後列左から3人目が外村さん、2人目が長我部さん)。右は研究成果を説明する中、江崎先生と熱い議論を交わす長我部さん(1989年)

左は量子力学に関する国際会議ISQM(International Symposium Foundations of Quantum Mechanics)で江崎玲於奈博士(前列中央)を囲んでの記念写真(後列左から3人目が外村さん、2人目が長我部さん)。右は研究成果を説明する中、江崎先生と熱い議論を交わす長我部さん(1989年)

Memory 2

次第にやりがいを感じつつ、最初の数年間は、いつか研究ユニットを乗っ取って自分の研究をやってやると、密かに野望を抱いていた。

そんな葛藤を胸に抱えながら、入社2年目に「共同プロジェクト」に参画する機会を得る。「材料」「計測」「システム」という3つの異分野の部がタッグを組み、磁気記録のコード化・記録密度の向上に取り組むというものだった。

今でこそ異分野融合と叫ばれて久しいが、当時としては画期的なことだ。

「先輩に連れられて材料やシステムのユニットを行き来しながら、みんなで一緒になって取り組みました。そういう仕事のやり方がすごく新鮮で。専門分野だけを究める大学の研究とは異なって、さまざまな部が協力して1つのシステムに取り組む。その体験がすごく印象的でした。」

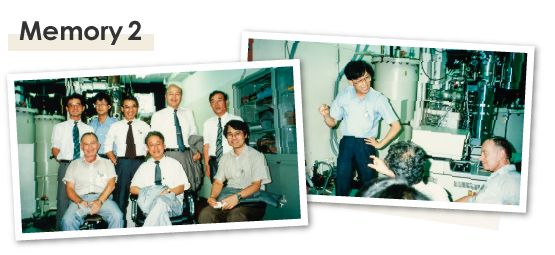

実験室にて外村さんを囲んで(後方中央が長我部さん)(1992年)

実験室にて外村さんを囲んで(後方中央が長我部さん)(1992年)

Memory 3

KPI(重要業績評価指標)や目的意識が異なる人と一緒にチームを組むためには一体どんなことが必要か。方針の決め方、物事の頼み方や、お礼や報告の大切さ(それで信頼感が醸成される)。

プロジェクト運営の「いろは」や「てにをは」を周囲の人から教わり、身をもって学ぶことができた。

日立の歴史の中でもひときわ光る功績である、AB(アハラノフ=ボーム)効果の実証でもその経験が存分に生きる。

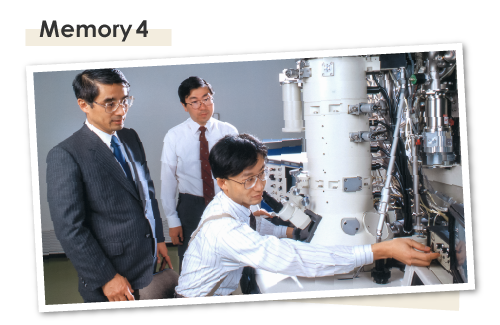

外村さんとともに電子顕微鏡を操作する長我部さん(1995年)

外村さんとともに電子顕微鏡を操作する長我部さん(1995年)

Memory 4

長我部さんは、「超電導」「磁気記録」「計測」「試作」という4つのチームにまたがるプロジェクトをリーダーとして率い、物理界で長年繰り広げられた議論に、実証によって終止符を打つという偉業を成し遂げた。実に痛快であった。

時に意見をぶつけ合い、何度も原点に立ち返っては計画を見直し、丁寧に実証を重ねた。

チームをまとめ、チームとして掴み取った結果だった。

だがそれでも素直に喜べない。「構想=外村」「実証=長我部」であることに複雑な思いが込み上げる。思いが膨れ上がり爆発しそうになると、“家出”――ユニットを飛び出し、自分の研究を始めようと試みた。何度もそんなことを繰り返した。

しかしどういうわけだろう。家出をしようとするたび、外村さんから新しいチャレンジに誘われる。

「そういうとき、外村さんってほんとにうまかったですよ、『頼むよ』なんてあの笑顔で言われちゃうと、どうしても応えてあげようってなっちゃうんですよね」

研究者も人間。情でも動くが、決してそれだけではない。構想の魅力、実現しようとする価値の大きさに揺さぶられ、結局元に戻ってしまうのだ。自分の夢と天秤にかけ、客観的により大きな価値を感じる方に身を投じる。

長我部さんはそれができる人だった。

マネジメントの道へ導かれ

自分の構想を描き出す

転機は2001年にやってくる。突如、基礎研究所の所長をやるよう下命されたのだ。

奇しくも前年に主管研究員となり、ようやく自分の研究に専心できる。やっと巡ってきた自分の出番。そのための準備を意気揚々と進めていたところだった。

そんな矢先の青天の霹靂だった。悩まないわけがない。

しかしこの時ばかりは、劇的な変化を自分の決断として受け入れることができた。

「学生時代は、研究は1人でやるものだと思っていました。しかし色々な経験を経て、企業においてチームで仕事をすること、分野の異なる人同士が協力し合うことで発揮できる力の大きさを肌身で感じていたので、マネジメントってすごく意味があることだと、じわじわじわじわ、実は感じていたのだと思います」

長我部さんは必死でマネジメントの本を読み漁り、自分なりのマネジメントを行う努力を重ねた。

そして2年後の2003年。そんな長我部さんに大きなチャンスが訪れる。

日立全体で分社化を進め、本社機能を小さくする組織の大改革。研究部門にもメスが入れられ、お金の流れや研究所運営の仕組みも、否応なしに再構築する必要に迫られた。

長我部さんが所長を務める基礎研究所も例外ではない。企業にとっての基礎研究とは何か。短期的な利益を生まないからこそ、意義や位置づけを、構造も含め再定義することを求められた。

それからというもの、全社のおカネの流れを注視し、さまざまな事業部に行っては部門長に制度改革について意見を聞いた(社内のことが実によく分かった)。国の科学技術計画委員となって行政の施策も見聞きしたし、そもそも研究とは世の中でどのように位置づけられているのかも観察した。徹底的かつ多角的に情報を集め、それらを照らし合わせて考え尽くし、自分なりの再定義を行った。この時、研究とマネジメントは本質的に似ているということにも気が付いた。大変な仕事だったと振り返るも、眼鏡の奥の瞳は明るい。

「根源となること、自分で始めた新しいことをやりたいという研究者の原初の思いが常にあったので、マネージャーとして研究所の再定義に取り組めたことが非常に楽しかったのだと思います。」

まだ誰もやれていないところを構想し、実現していく。

そのパワーと手腕は、さらに新たな働きを生んでいく。

後に中央研究所の所長に就任した長我部さんは、将来の重要性にもかかわらず開拓の余地を残していた「医療・ヘルスケア分野」に着目。そのテコ入れを周囲に強く訴えた。

そうしてヘルスケア社(現:ヘルスケアビジネスユニット)創設後初のCSO(チーフ・ストラテジー・オフィサー=最高戦略責任者)に就任する。

テクノロジーだけを注視していくのではなく、より経営に近い立場・視座で戦略的に成長の絵を描いていく。およそ専門外ともいえるM&Aも現場でプロフェッショナル達に学び、肌感覚を身に着けるまでに至った。

「オーガニックな成長を待つだけでなく、今ある力を生かしつつ、欠けているピースをはめるように、時間を買うという意味でM&Aも積極的に実行していく。会社を成長させるための構想を描き、実現していくことは非常に面白いです。」

今、まさに現在進行形の歩みの中にいると言う通り、語るにはまだ生々しい。

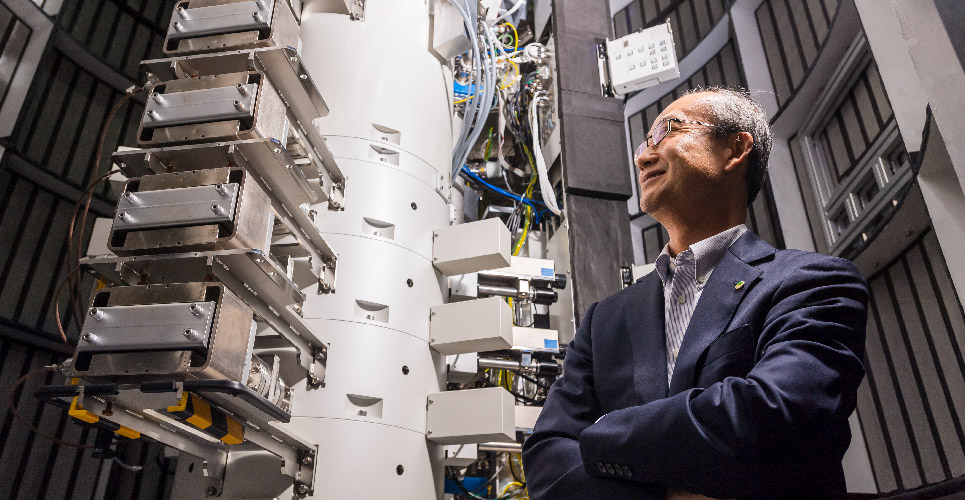

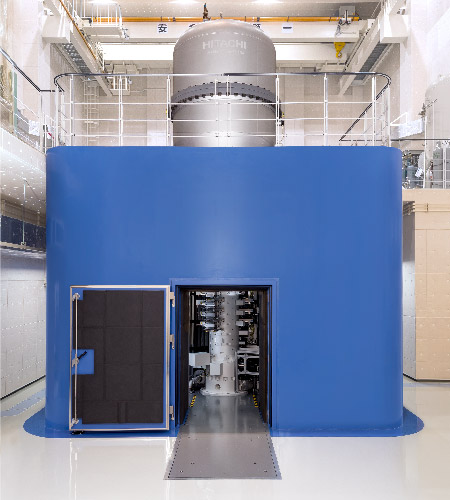

2012年5月、外村さん逝去後に急きょ、長我部さんがプロジェクト代表を引き継いで、2014年3月に完成させた1.2M原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡。

磁石、電磁銅板、磁性薄膜などの高機能材料の特性に大きく関わる物質間の境界で生じる磁場の方向、強さを数原子レベルで観察可能となった。※最先端研究開発支援プログラム(FIRST)により、独立行政法人日本学術振興会を通じた助成により完成。

歩みを振り返り、そしてこれから……

構想を描く立場にある今だからこそ、外村さんの構想力にはしみじみ感じ入っている。

長我部さんの手元には、それを物語る1枚の紙きれがある。

外村さんが入社数年後、まだ20代のころに書いた技術長期経営計画の下書きだ。そこには、外村さんが生涯をかけて実現してきた構想がすべて書いてあった。

「最初からやりたいことが全部頭の中にあったんだなぁ……と。これにはちょっともう敵わないところがあると正直、思いましたね。」

感慨深げに語る。外村さんはその死の間際までベッドで研究メモを書き、自らの構想をやり遂げようと最期まで奮闘した。その強大な意志の力を、今でも尊敬している。

一方で、一本道ではない自身の歩みにも大きな価値を感じている。

「新しいフィールドを切り拓きたいという原初の思いがありました。初めに思い描いていたのは研究という枠でしたが、研究所改革、CTO、CSOと次々新しい分野に展開することができた。自分としては“フロンティア”を歩んでいる感じがします。」

これからも新しいフィールドで変わり続けていける。退職後は再び、研究分野に進むかもしれないと言うから驚きだ。

「日立としての私のリミットは当然あります。でも私のライフはまだまだ続くので。将来どうなるかはまだ分かりませんよ。今までもずっと変わってきましたから。」

まさに「和・誠・開拓者精神」という日立創業の精神を体現してきた生き様は、どんな環境に変わっても決して変わることはないのだろう。

静かな佇まいの中に、自信と期待が満ち溢れる。

その顔には「笑み」がこぼれていた。