�����ɂƂ��ĕK�R�Ǝv���铹

�u���ɂ����āg�m�M�h�͂Ȃ������ł���B�ł��g���R�h�K�v�ɂȂ���Ďv�������猾�������Ă��������ł��v

���{���g���R�h�K�v�ɂȂ�Ǝv�����̂́A�z�q�����͂��ߗ��q���̂��Ñ��u�B

�v���A�q�ǂ��̎����炸���Ɠd�q�̐U�镑���ɋ������������B ���w���̍��̃e���r��W�I�i�\�̓d�g���ǂ���Ԃ��j�Ɏn�܂�A��w�ł͓d���w�i�n���̎����d�g���ǂ���Ԃ��j�������B���Ќ�̓��}������j�Z���i�דd���q����ь����v���Y�}��Ԃ������j����肽���Ɗ�]������A�c�c�����Ȃ킸���O�̌��q�͂ցB

8�N�o���Ă������͕ς�炸�A���ݍ��݂悤�₭�������������i������d�q�Ȃǂ̉דd���q���������Ԃ������j�̊J���ւƈ�����ݏo�����B

�\�\���āA��������g���Ĉ�̉����ł��邾�낤�H

�����킾���炱���ł��āA���̒��ł܂��ł��Ă��Ȃ����ƁB�l�������点�Ă����Ƃ��A�u���q�����g���Ă�������Âł���v�G��ƌĂԂׂ��A�C�f�A���A�����J���畷�����Ă����B

�u�]����X�����Âɔ�ׂ��炸���Ɨǂ����Â��ł����������Ă����̂́A��҂���Ȃ����ł�����������ł��B���q���Ȃ炪����W���I�ɒ@����B����̎���̐���ȕ��������߂邱�Ƃ�����I�Ɍ��点��ƁB����̎��Â͏����K�v�ɂȂ邾�낤����A���������������u�̊J������肽���I�Ǝv���܂����v

�����̋����ƁA�Љ�ɂƂ��ĕK�v�Ǝv���邱�ƁB�Q�̗ւ��d�Ȃ����u�Ԃ������B

����30�N�O�̓����B���ꂪ���ƂɂȂ蓾�邩�A�Г��̒N�ɂ��W�]�͌����Ȃ��B �m�̖����Ɂu�ق�Ƃ������H�v�@�F�Ɏ���X����ꂽ�B

���O���V���������ݏo����

1987�N�B���ː���w�����������i�����j�ŏd���q�����Ãv���W�F�N�g�������o���B�K�^�ɂ����{����͎Q��@��āA������̊�{�v��S�����邱�ƂɁB

�v���W�F�N�g�ւ̎Q��I����A���q�����Ñ��u�̐��i�����Ă���i�K�ɂȂ�A�����̕a�@�Ŏg���Ă��炤���߁A������̉^�]���ł��邾���ȒP�ɂ������ƍl����悤�ɂȂ����B

���{����͂ЂƂ�ŊJ����l���������B�ӂƂ����u�Ԃɂ��v�l�����͎n�܂�B�����ĂP�N�ȏ�o����������A�܂�ŃA���L���f�X�̂悤�ɕ��C�ɐZ����Ȃ���M�����B

���̂Ƃ��̃A�C�f�A���琶�܂ꂽ�Z�p���A�����g�쓮�r�[���o�˖@�B�����g�̃I���^�I�t�̑���ɂ����1000���̂P�b���Z�����Ԃ̒P�ʂŐ��ʂ��R���g���[���ł���B

�_���������K���ɒ��ׂĂ݂����A�ǂ����N������Ă��Ȃ��B�{���e�[�W�͏オ��B����e�܂��A���Ɏn�܂��Ă����V�����v���W�F�N�g��Œ�Ă��Ă݂�B�������c�c

�u����͊C�O�̒N������Ă�H�i�m�͂���́H�j�v

�u�v�Z�܂������ĂȂ��H�v

�S�������ĐM�p����Ȃ��B�m�����߂��C�͂����ł������������B

�����ȒP�ɂ͒��߂Ȃ��B�����O�̔S�苭���ŁA�����O�̌����҂ɒ�Ă�������B����Ƃ��킶��ƍD��Ƌ����͓`�d���Ă����A���ɂ͍����Ȑ搶���u����͕W���I�ȋZ�p�ɂȂ邩������Ȃ����v�ƌ����o�����B

�u�N������Ă��Ȃ����@���v�����āA���������ꂪ���Ñ��u�̕W���Z�p�ɂȂ�ƌ����āB��Ì���ő����̐l�Ɏg���Ă��炢���ł��炦����c����͂������Ƃ��Ăł���肽���I���ĂȂ�܂���ˁv

������������͑傫�Ȃ��˂�ݏo���A�������܂Ƃ߂����̗z�q�����ÃV�X�e���ƂȂ����v���W�F�N�g�A�}�g��w�z�q����w���p�����Z���^�[�ŕ��{����̋Z�p���������ꂽ�B���߂Ė{���Ƀr�[�����o���Ƃ��́A�����ق��Ƃ����B

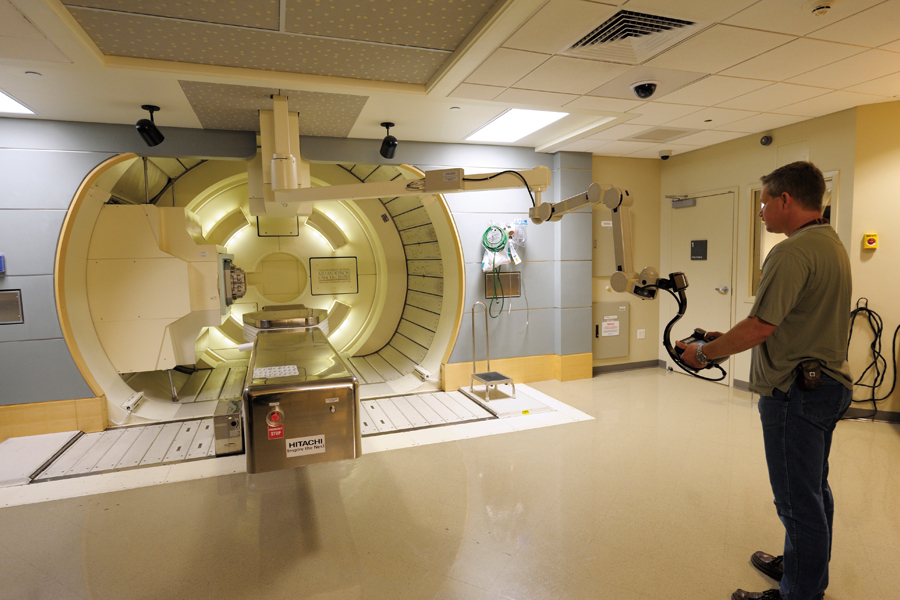

�}�g��w�z�q����w���p�����Z���^�[�[�ߗz�q�����ÃV�X�e���i2002�N�j

���z�̎��Â�������́A����̓�

�������č����ł̎��Â��n�܂�����A�č��̈�Ì���ɋ@���[������`�����X���K���B����́A�A�����J�ł��Â̍Ő�[�����[�h����MD�A���_�[�\������Z���^�[�B

�J�����Ŕ|�����Z�p�ƁA��Ñ��̎��Ãj�[�Y�A������˂����킹�Ď��p����i�߂�B���������͊J�����̔��z�����ł͐i��ł����Ȃ��B�{���Ɏg���Ă��炦�鑕�u���߂������{����́u�����͌����c�Ƃ��I�v�ƁA���ň�t��̉��ɒʂ����B

�Ⴆ��30�p�l���̏Ǝ˔͈́\�������ɎU���������A�w���̂�����Ǝ˂ł���悤�ɂȂ�\�ȂǁA�v�������Ȃ��j�[�Y����яo���Ă���B�Ƃ�킯����̈�t�炪�]�̂��A�X�|�b�g�X�L���j���O�ƎˋZ�p�̎��p���B�ǂ�Ȍ`�̊����ɂ��s���|�C���g�ɍ������ŏƎ˂ł���悤�ɂȂ�B

2002�N�B���ЂƂ̋����̖��ɉ��Ƃ��ɑ���������A�H��Ɉٓ����A�v��S���B���ÃV�X�e����č��q���[�X�g����MD�A���_�[�\������Z���^�[�ɔ[���B�������A�̐S�̃X�|�b�g�X�L���j���O�ƎˋZ�p�i�S�̎��Î��̂����P���ɓ����j�̐��\���ǂ����Ă��B���ł��Ȃ��B

�u���Î��S�̂����R�͊��ɉғ����Ă���̂ŁA�����͒����ł��Ȃ���ł��B���n�̎Ⴂ�G���W�j�A�������A���ӓO��Ńg���u���ɑΉ������������Ă���āB�A�����J�Ɠ��{�A����t�]�ł���B�������œ�������������{�͖�ł��B�d�b�z���ɏ��ڍׂɕ����āA���̏�ʼn����@��b�������B����ȓ��X�����X�Ƒ����܂����v

�u�s���ł����˂��B�������Ȃ��B���҂�҂����Ă���ƕa�@����{���邵�A��i����w���O��������u������Ă���肩�A���ɂȂ�����ł���I�x�Ɠ{���āA�����������\���o�����ƂɕK���ł����v

������邩������Ȃ��Z�����̒��A�ړI�n���߂����Đi�ނ悤�ȓ��X�B�n���悤�Ȓ������o�āA2008�N�S�Ă̎��Î��̉ғ����n�܂����B

����͊��ɂU�N���o�߂��Ă����B

�����đ����̊��҂��A�҂��]��ł����X�|�b�g�X�L���j���O�ƎˋZ�p�Ŏ��Â����悤�ɂȂ����B

MD�A���_�[�\������Z���^�[�[��

�z�q�����ÃV�X�e���i2008�N�j

���̃^�b�O���A�܂����Ă����

���̌���A��t��Ƌ������A���ǂ����Ñ��u���߂������g�݂͑������B MD�A���_�[�\���[���̌�A�������ɖ߂�ƁA�����Ȗk�C����w�E���y���������Ƃ̋����J���������オ�����̂��B

�����̃X�|�b�g�X�L���j���O�ƎˋZ�p�ƁA�k�C����w�̓��̒ǐՋZ�p��g�ݍ��킹�A�ċz�œ�����������A���^�C���ɒǐՂ��Ǝ˂���Z�p�\�\���̒ǐՃX�|�b�g�X�L���j���O�Z�p���߂������E���̎��݁B��������Γ��{�l�ɑ����x�����̑�����������x�Ŏ��Âł���悤�ɂȂ�B

���̌����́A���̍Ő�[�����J���x���v���O�����uFIRST�v�̍̑����Đi�߂�ꂽ�̂����A�܂����Ă����P���|����B���ǂ̕ω��ɂ��A�\�Z���啝�ɏk������Ă��܂��̂��B

�Г��ł͋����J���ɏ��ɓI�ȋ�C������A���\�̏k�����Ă��铮�������܂ꂽ�B

�������A���ÂɕK�v�Ȑ��\�͂ǂ����Ă�����Ȃ��B���y�����Ǝ��������̎�ŁA��葽���̐l�Ɋ��ł��炦�鎡�Ñ��u����肽�������B

�u�����͓����Ƃ��āA���Ƃ��Ăł����Ȃ��ẮI�v�@�����̎��ƕ����̉���������A�啝�ȗ\�Z�̌��z�����A���ÂɕK�v�Ȑ��\�͂��̂܂܂ɋ@��̏��^���ŏ��錈�f�Ɏ������B

���ꂩ��Ƃ������́A�ǂ�������瑕�u�����^���ł��邩�A�J���A�v����̎�肽���ƃA�C�f�A������Ă͓����̎��ƕ����Ƌ��ɔ��y�����̉��Ɏ����Ă����A�����态A�n�c���d�˂��B�ǂꂾ���o�����щ�������낤�B

������2014�N�B�T�N�̍Ό����o�Ă��ɐV�������Ñ��u�͊�������B

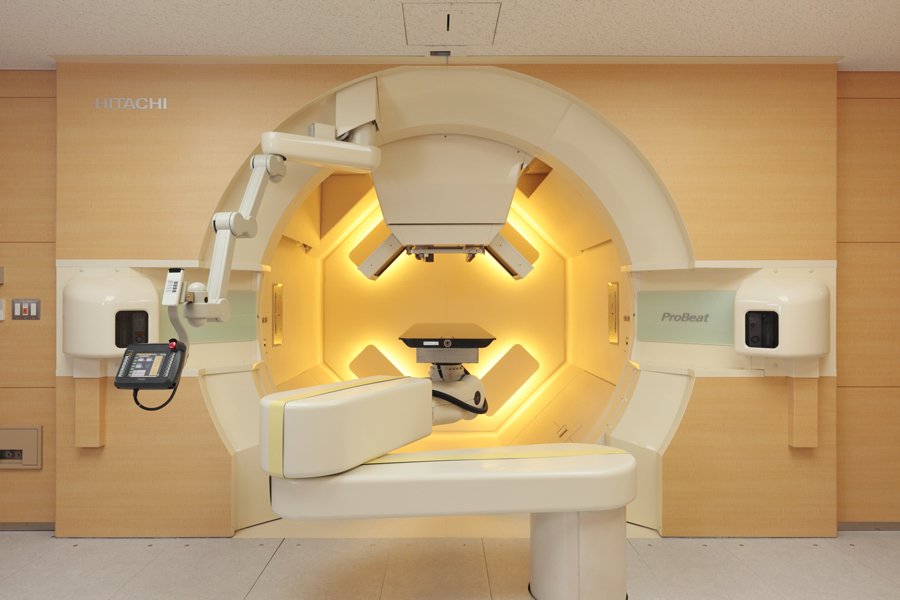

�ꂵ���v���𖡂�������A�K�v�͔����̕�B���̕��������u�̏��^���ƒቿ�i���𐄂��i�߁A�z�q�����Ñ��u�̕��y�Ǝ��Ɖ��ɖړr���������̂��B

�k�C����w�a�@�z�q�����ÃZ���^�[�[��

�z�q�����ÃV�X�e���i2014�N�j

�����̎���܂邲�Ƃ��삯������

MD�A���_�[�\���ւ̔[����A�A�����J�̃��C���[�N���j�b�N�A�Z���g�W���[�h���������a�@�ȂǁA�C�O�̈ꗬ�a�@�ւ̔[�������������B���݂����̐^�������B

����z�q�����Ñ��u�́A�����w���X�P�A����̃t���b�O�V�b�v���B

�u�S�����̂悤�ł��ˁB���������ŊJ���������i�������̕a�@�ɉ����ăA�����J�̕a�@�Ŏg���Ă��炦��悤�ɂȂ�Ȃ�āB�����ȖG�肪�����܂łɂȂ����B30�N�Ƃ��������̎���܂邲�Ƃ��A�����K���ɂȂ��Ă݂�Ȃƈꏏ�ɂ���Ă��������ł��v

�ŋ߁A���N�ɂ킽�鎩��̌������ʂ��Г��Ŕ��\����@��������B

���s�k�������ɐ����������Ƃ�����b���Ă�����A���Ă̏�i���ꌾ��悵�Ă��ꂽ�B

�u���O�������ׂ����Ƃ́A�����ς����s�����Ƃ������Ƃ��B�����ɂ���肭�����Ă���悤�ɘb���Ȃ�đʖڂ��낤�B�����́A���킷��҂ɂ͎��s�����e���Ă�����ЁB�����������Ƃ����ɂ��m�点�Ȃ��ƁB���ꂪ���O�̐Ӗ��Ȃv

���Ɖ��̌��ʂ������Ȃ��Ɖ�ЂɌ����A�J���ɔ�����邱�Ƃ��������B��������ŁA�W�]���������Ƃ������܂ʼn䖝�����x�������Ă��ꂽ�B�����͂���������ЁB���������s���܂ߓ˂��i��ł����Ȃ���A���ȂǍ��Ȃ��B

�\�\30�N�����������A�Ⴄ���Ƃ�����Ă݂�����ł����ǁc�c�B

���g�́g���ꂩ��h�ɂ��Ă�����Ă��ꂽ�B

�u�z�q���̎��Õ���ɂ́A�������������Z�p���K�v�ɂȂ�A�����������ʂ��L���Ă�������A�Ƃ����̂��܂����������ł��B���肩��͎���X�����Ă��܂����ǁA�����Ƃ��Ă͂ǂ���K�R��������B���̑O�����y�搶�ɐV�����A�C�f�A��b������A����ʔ����ˁI���āv

���{����͖ڐK�������A�˂�������悤�ɖ��邭���B

�����Ő�Ă������A���ꂩ������˂��i��ł����������B