デジタルソリューションの基盤技術と先端事例

日立は,AIやビッグデータ,IoTなどのデジタルテクノロジーを医用画像診断支援に応用することで,放射線科を中心とした検査全体の効率化と高精度化の実現をめざしている。撮影の効率化や画像の定量化,読影の支援に関するソリューションにより,幅広いユーザー層へ価値を提供すべく開発を進めている。

諸外国に比べ,日本はCT(Computed Tomography)やMRI(Magnetic Resonance Imaging)など画像診断機器の数が圧倒的に多いにもかかわらず,放射線科医数が少ない(いずれも人口当たり)。また,中国では医師数は日本よりも少ないが,画像診断機器が急速に普及し,同様に画像診断の専門医が不足している。こうした状況により医師の負担増加や画像診断の質の低下,地域間の格差が発生している。日立では,AI(Artificial Intelligence)やビッグデータ,IoT(Internet of Things)などのデジタルテクノロジーを活用し,放射線科の検査の効率化や高精度化を実現するソリューションの開発を進めている。本稿ではその取り組みについて具体例を紹介する。

医療機器はそのリスクに応じたクラス分類に基づいて規制されている。米国では,1998年に初めてマンモグラフィ用CAD(Computer-aided Detection/Diagnosis)が認可された。その後20年間で胸部X線,肺CTほかいくつかのCADが認可されたが,本格的に普及したのは,米国で2001年に保険償還の対象となったマンモグラフィ用CADのみである1)。

国内では,厚生労働省が開催した「保健医療分野におけるAI活用推進懇談会」で議論が行われ,実用化に向けてAI開発を進めるべき6つの重点領域の1つとして画像診断支援が選定された2)。さらに,次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業および医療機器等に関する開発ガイドライン(手引き)策定事業において,実用化が最も早いと見込まれる「人工知能技術を用いた画像診断機器」を対象とした検討が始まった。未来投資会議(第2回)で示された2020年度の診療報酬改定に向け,開発や審査の円滑化や迅速化を目的とした活動が行われている。

コンピュータによる診断支援はCADと称され,画像診断の分野では病変候補陰影の検出を目的としたCADe(Computer-aided Detection)と,腫瘍の良悪性分類などの鑑別まで踏み込んだCADx(Computer-aided Diagnosis)に分類されている。

近年,深層学習が極めて高い性能を達成している物体認識やオブジェクト分類問題は,まさに画像診断における読影支援(CADe/CADx)の課題と同じであり,さらに画像キャプションの自動生成は読影レポート作成を想起させる。いずれも自動診断まで踏み込んだものではなく,CADが示した情報を参考に医師が最終診断を下すことを意図しているが,AI技術の利活用によって,画像診断の質やワークフロー全体を改善するCADシステムの本格的実用化への期待が高まってきている。

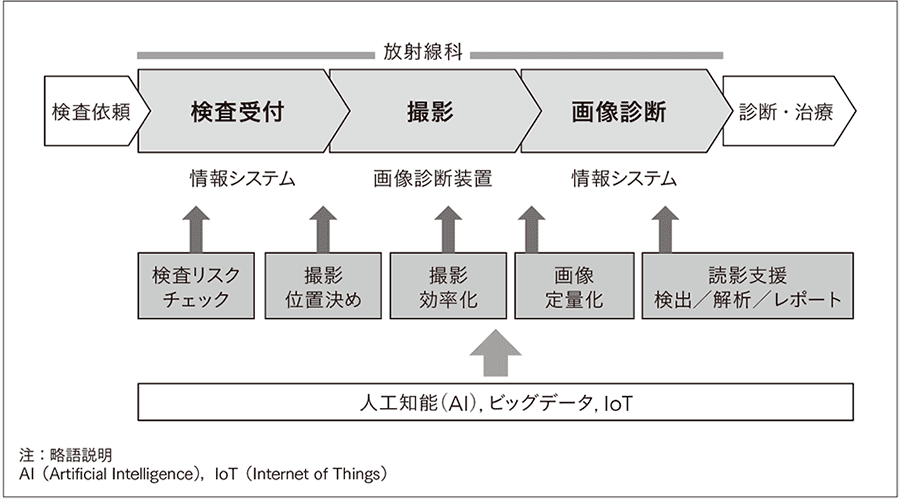

悪性新生物による死亡率低減や,脳血管疾患による要介護者数の低減,メタボリックシンドロームやロコモティブシンドローム患者数の低減のためには,早期発見と早期診断により早期の治療や生活改善につなげることが必要である。日立では,撮影や画像化,読影など放射線科の検査ワークフロー全体を効率化,高精度化することで,疾患の早期発見と早期診断を実現することを目的としてAIやビッグデータ,IoTなどのデジタルテクノロジーを活用したさまざまなソリューションを構築中である(図1参照)。以下では,撮影位置設定支援による撮影の効率化,画像の定量化による診断の効率化と高精度化,そして読影支援による読影の効率化と高精度化に関するアプリケーションを紹介する。

図1|診断支援システムによる放射線科の検査フロー効率化 撮影や画像定量化,画像診断などさまざまなシーンでデジタルテクノロジーを用いた診断支援ツールを提供する。

撮影や画像定量化,画像診断などさまざまなシーンでデジタルテクノロジーを用いた診断支援ツールを提供する。

医用画像を撮影・診断する放射線科の検査ワークフローは,(1)撮影準備,(2)被検者のセッティングと撮影,(3)病変の検出と良悪性などの分類,(4)検査レポートの作成で構成されている。(2)と(3)に画像処理を含むデジタルテクノロジーが適用されており,技術面での共通性は高い。一方で目的の差異により,(3)では(病変の)認識精度が強く求められるのに対し,(2)では(組織形状の)認識精度と時間的な制約との両立が重要になる。

医用画像の撮影において,検査時間の短縮は病院経営(一日当たりの検査数)と診断能(体動による画質劣化防止)の観点で想像以上に重要である。上述した時間的な制約を,撮影位置の自動設定機能(以下,「自動機能」と記す。)の制約としてまとめると次のようになる。

この制約に対し,自動機能の入力にはスキャノグラム画像を用いた。スキャノグラムは,被検者のセッティング確認用に必ず最初に撮影されるため,検査時間を延長することはない。一方で,スキャノグラムは撮影時間が15秒程度で空間分解能が低く,組織形状を詳細に把握し難い。そこで,自動機能のアルゴリズムを工夫し,組織コントラストと代表的な組織の構造に注目し,この技術課題を解決した。また,スキャノグラム撮影と並行して自動機能の処理を実施することで,スキャノグラムの撮影終了とほぼ同時に自動機能の処理を終了でき,検査技師は処理を待たずに検査を進められる。

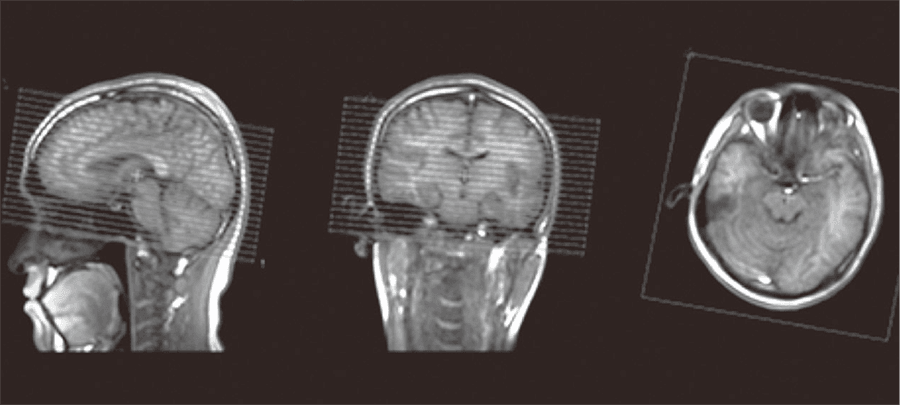

実現したMRI用の撮影位置設定支援機能を紹介する。本機能は,アルゴリズムの工夫とさまざまな人の頭部形状を機械学習により学習することで,スキャノグラムの画像を用いてもリアルタイム性と安定性を実現している。スキャノグラム撮影後,ただちにスキャノグラムの画像上に撮影を推奨するスライスラインが自動表示される(図2参照)。検査技師は表示されたスライスラインを確認し,必要に応じて微調整を行うだけで検査画像の撮影を開始することができる。経験の少ない検査技師はもちろん,習熟した検査技師が操作する場合でも検査時間短縮の効果がある。さらには,経過観察中の同一患者の撮影では撮影位置の再現性を確保することにも寄与している。

図2|撮影位置設定支援機能 スキャノグラム撮影後,自動で撮影位置が提示されるため,検査時間の短縮や経過観察時の撮影位置の再現性確保が可能である。

スキャノグラム撮影後,自動で撮影位置が提示されるため,検査時間の短縮や経過観察時の撮影位置の再現性確保が可能である。

MRI用の定量的磁化率マッピング機能(QSM : Quantitative Susceptibility Mapping)は,生体組織の磁化率差を可視化する技術である(図3参照)。神経変性疾患では,微視的には生体組織への鉄沈着や神経細胞を取り巻く髄鞘(しょう)の脱落などの変化が生じ,これらの変化により生体組織の磁化率に変化が生じる。QSMでは磁化率の変化を捉えることが可能であり,神経変性疾患の早期診断に寄与することが期待される。また血中酸素濃度によって磁化率が変化することから,脳の局所酸素摂取率を非侵襲的に測定する技術として期待される。

肺がんは世界的にみて死亡率第1位のがんであり,死亡率減少のためには早期発見と早期診断が重要である。胸部低線量CT検診(以下,「肺がんCT検診」と記す。)が重喫煙者の肺がん死亡率低減に有効であることが,2011年,米国のNLST(National Lung Screening Trial)により示された3)。これを受けて米国では,肺がんCT検診がUSPSTF(U.S. Preventive Services Task Force)により推奨され4),ACR※1)(American College of Radiology)では肺がんCT検診のレポーティングやマネジメントに関する品質管理システムとしてLung-RADS※2)(Lung Imaging Reporting and Data System)が作成された5)。

日本においても対策型検診は胸部単純X線により実施されるが,任意型検診では胸部単純X線検査だけでなく肺がんCT検診が実施されている。茨城県日立地区では肺がんCT検診を継続的に実施しており,日立市住民を対象とした時系列の研究において有意な死亡率低減効果が認められている6)。

CT画像による検査では,医師が受診者1人当たり100枚を超える画像を読影する必要がある。読影では過去の画像と比較することで病変の経時的な変化を解析したり,読影結果をレポート化したりすることが要求される。これは医師にとって,心理的にも身体的にも負担が大きい作業である。さらに,読影の質を担保するため2人の医師による二重読影を実施しようとすると,医師の負担はもちろん病院経営にかかるコストも増大する。

日立では,1990年代後半からコンピュータにより病変候補を検出し医師に提示することで,読影の効率化や見落とし防止による読影精度向上のための支援をする読影支援システムの研究を進めてきた7)。しかし,正常構造を病変として指摘する偽陽性の多さなどの理由から商用化はされていなかった。

最近の研究では深層学習技術により病変の認識率が格段に向上し,病変検出の感度を上げても偽陽性は極めて少なくて済むようになってきている。一方で,深層学習による学習には膨大な量のデータが必要となることや,中身がブラックボックスであるため,結果が出るに至るロジックやどのような特徴を捉えて病変を検出したのかを説明するのが困難であるなど,新たな問題が出てきた。

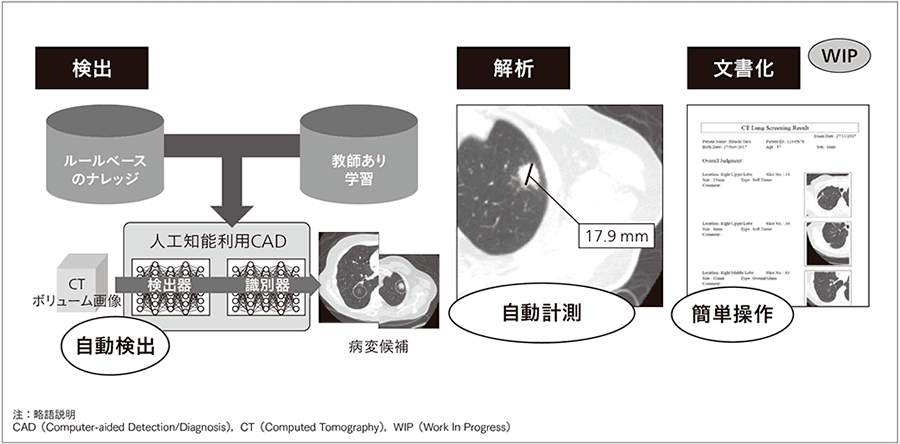

日立はこれらの問題を解決するため,従来培われてきた知識と機械学習を融合するハイブリッドラーニングというコンセプトで開発を進めている。読影支援においては,医用画像診断装置メーカーとして培ってきたルールベースの画像処理技術と最新の深層学習技術を融合した技術を開発している。この技術ではCNN(Convolutional Neural Network)を使用し,病変を自動的に検出する学習モデルに医師の知見に基づく病変の特徴量を取り込み,学習の効率向上を図っている。通常の深層学習を利用して病変部位を検出する場合と比べ収束性の高い学習が可能で,比較的少ない画像データであっても高い病変検出精度を実現することが可能となる。また,医師の知見に基づく既知の特徴量に関する処理が含まれるため,十分な量の学習データを収集するのが困難な症例数の少ない病変にも対応でき,かつ検出された領域の特徴を示すことも可能となる。医師が読影を始める前にあらかじめ病変検出の処理を実施しておき,読影時に病変候補として提示することで病変の見落とし低減による読影精度向上や読影効率向上の効果が期待できる。現在,読影精度や読影効率に関する有効性を定量的に評価するため臨床評価の準備中である。さらに日立は,病変サイズの計測や過去データとの比較の自動化,レポート自動作成などにより病変の検出だけでなく読影全体を支援するシステムを構築中である(図4参照)。本システムでは日立製CT装置により撮影された画像だけでなく,他社製のCT装置で撮影された画像にも対応する。

本章では肺がんの読影支援システムについて紹介したが,同様の技術をMRIによる脳疾患の診断をはじめ,さまざまなモダリティ画像や疾患の診断に適用するべく開発を進めている。

図4|肺がん診断支援システムの概要 病変候補の自動検出および医師への提示だけでなく,病変候補の解析やレポーティングなど読影全体を支援するシステムを構築中である。

病変候補の自動検出および医師への提示だけでなく,病変候補の解析やレポーティングなど読影全体を支援するシステムを構築中である。

本稿では,放射線科の検査を支援し,効率化や高精度化を実現するための取り組みについて述べた。これらの取り組みは効率化や高精度化による放射線科医の負担低減だけでなく,病気の早期発見や早期診断による死亡率の低下や要介護者数の低減,健康寿命の延伸にも寄与すると考える。

今後も日立は,デジタルテクノロジーを活用し医師の診断を支援するソリューションの提供を進めていく。