高効率な新材料開発に向け,大規模なデータに基づき材料の性能に関わる相関や法則を帰納的に抽出するマテリアルズインフォマティクスが注目されている。

材料のミクロな組織構造は製造レシピと性能の間をつなぐ中間的な因子であることから,従来技術では見えない組織構造の可視化が計測技術に与えられた課題の一つである。また,現状,材料や計測のドメイン知識を持った専門家により行われている計測データの解釈の定量化と尺度の統一は,インフォマティクスとの融合を図るうえで必要である。

本稿では,材料開発の効率向上に向けた日立の取り組みとして,ナノスケールで物性を計測する技術と,電子顕微鏡画像からの特徴量抽出技術について解説する。

人口増加,資源の枯渇,気候変動など地球規模の課題が互いに関連しながら深刻化する中,経済や人々の生活の基盤となるインフラやモノを支える材料産業に大きな期待が寄せられている。マテリアルズインフォマティクスは材料開発の効率向上に向け,系統的に収集された大規模なデータに基づき材料の性能に関わる相関や法則を帰納的に抽出する手法である。数値計算とデータサイエンスの組み合わせによる最適組成の予測などの成果が出始めており1),材料の探索フェーズにおいて実用化の段階に入っていることが示されている。日立においては,鉛フリーはんだ用の添加元素選定などでシミュレーションと応答曲面法の組み合わせによる高効率な材料探索が進められている2)。

一方,具体的な製法も含めた材料開発では,シミュレーションによる予測が困難な場合もあり,試作と計測に基づく実験的アプローチが必須である。このプロセスでは,熟練した開発者が試行錯誤を繰り返しながら,時間やコスト,実験条件などの制約の中で最適解を探索することが多い。このため材料開発は長い期間を要するだけでなく,長年の経験と知識を要する属人的なプロセスとなっている。材料に求められる性能や実現するための製法が多様化・複雑化する中,実験的手法とインフォマティクスの融合による材料開発の効率向上に期待が寄せられている。

材料の開発では,機械的特性や電気特性・磁気特性などの目的性能だけでなく,ミクロな組織構造の計測が活用されている。例えば樹脂材などではX線回折により結晶性の有無や結晶構造が,また,金属材料などでは電子顕微鏡によって結晶粒や析出物,結晶欠陥,結晶転移などが調べられ,所望の性能を達成するための製造レシピ(材料の組成やプロセス条件)にフィードバックされている。これは,組織構造が製造レシピと性能の間をつなぐ中間的な因子であり,組織構造の把握によって目的性能を得るための方向性や指針が得られるためである。

材料開発の効率向上に向けて,従来技術では見えない組織構造を可視化することが計測技術に与えられた課題の一つである。元素や化学状態を可視化する表面分析はすでに幅広く実用化されているが,これに加えて電気特性・磁気特性などの物性の可視化,さらにはその動的変化の計測などが求められている。

またデータ解析においては,画像,スペクトラムなどの計測データから材料性能と相関する特徴量をいかに抽出するかが重要である。現状では,計測データの解釈は材料や計測のドメイン知識を持った専門家により行われているが,このプロセスを自動化・定量化することで,インフォマティクスとの融合が大きく進むと考えられる。

次章以下では,材料開発の効率向上に向けた日立の取り組みとして,ナノスケールで物性を計測する技術と,電子顕微鏡画像からの特徴量抽出技術について解説する。

磁石や鉄などの強磁性体は原子の電子スピンの作る磁気モーメントの向きがそろった小さな領域の集合と見なされ,この小さな磁石のような領域は磁区と呼ばれる。モータなどに用いられる磁石や磁気記録媒体などの性能向上には磁区構造の制御が鍵となる。

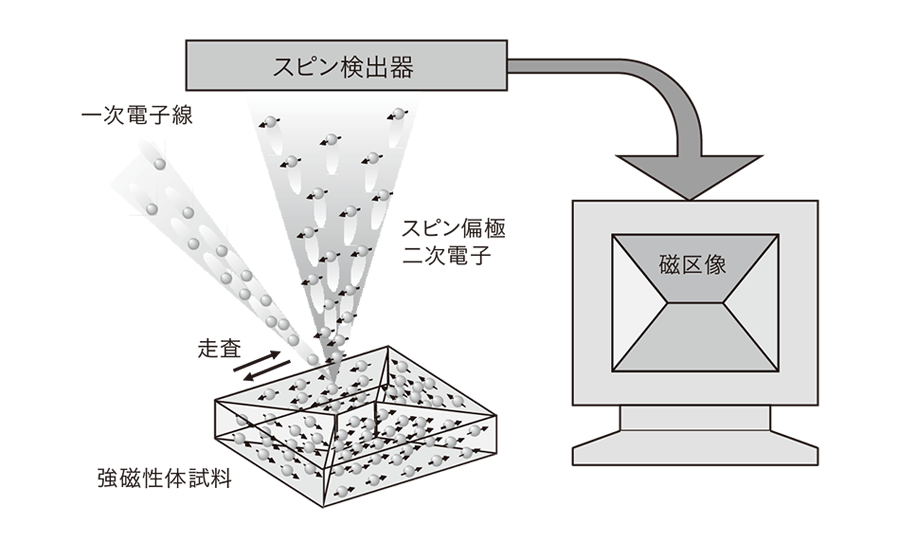

スピン偏極走査電子顕微鏡[以下,スピンSEM(Scanning Electron Microscope)と記す。]とは,強磁性体試料内部の電子のスピン偏極度を計測することにより,ミクロな磁化分布を画像化する技術である。スピンSEMの原理を図1に示す。細く絞った一次電子線を試料上に照射すると,試料が強磁性体の場合,試料を構成する原子の内部から試料内でのスピンの向きを保ったまま二次電子が放出される。スピンSEMは,この現象を利用して放出される二次電子のスピン偏極度を検出し,マッピングすることで磁区像を得るものである3)。

図1|スピンSEM原理図 スピンSEM(Scanning Electron Microscope)は,細く集束させた一次電子線を試料の表面に照射し,試料内部から放出される二次電子のスピン偏極度を検出する。スピン偏極の向きや大きさをマッピングし,試料内部のミクロな磁区構造を可視化する。

スピンSEM(Scanning Electron Microscope)は,細く集束させた一次電子線を試料の表面に照射し,試料内部から放出される二次電子のスピン偏極度を検出する。スピン偏極の向きや大きさをマッピングし,試料内部のミクロな磁区構造を可視化する。

スピンSEMを用いて行ったNd-Fe-B焼結磁石における粒界相磁化評価を紹介する。Nd-Fe-B焼結磁石は非常に大きな保磁力と飽和磁化を持つ磁石であり,モータや発電機などさまざまな分野で使われている。Nd-Fe-B焼結磁石の保磁力に大きな影響を与える要因として,2粒子粒界相の磁性が注目されている。この2粒子粒界相は,飽和磁化が1.6 Tレベルの主相から成る数マイクロメートルの結晶粒に挟まれたもので,その厚さは2 nm程度である。この粒界相の磁化を,主相の影響を受けず,また大気による酸化の影響なく測定するため,スピンSEMの真空チャンバ内で試料を破断し(図2参照),さらにその後,アルゴンイオンミリングにより試料表面を数十ナノメートルずつ削りながら,順次スピンSEM像の変化を計測する手法を考案した。

消磁状態にあるNd-Fe-B焼結磁石を真空チャンバ内で破断した直後,ならびにアルゴンイオンミリング後のスピンSEM像を図3(a)および(b)に示す。スピン偏極度の配向方向成分(横方向)が白黒のコントラストで表されている。破断直後のスピンSEM像では破線で囲んだ中央部にのみ強いコントラストが現れ,一方,アルゴンイオンミリング後のスピンSEM像では全体的にコントラストが強い。これらの結果から,破断直後は磁化の小さい粒界相が試料表面を覆い,一部(破線部)のみ粒内破断により主相が露出していたこと,また,アルゴンイオンミリングにより厚さ2 nm程度の粒界相が除去されて主相が表面に露出され,互いに反平行状態にある複数の磁区の磁化像が強いコントラストで観測されたと解釈できる。銅が粒界相に局在することに着目して行ったマイクロオージェ計測からも上述の解釈を支持する結果を得ている。本計測手法により定量的に粒界相の磁化を測定することに成功し,その結果,Nd-Fe-B焼結磁石の粒界相は,主相と比べると弱いながらも,強磁性と結論付けるのに十分な磁化を持つことが分かった4)。

構造用材料として用いられる金属材料でも,ミクロな組織構造が性能と強く相関することが知られており,電子顕微鏡による組織の観察は古くから行われている。近年ではSEM筐(きょう)体内で大きく傾けた試料上に電子線を照射し,前方に発生した回折パターンを特殊な検出器を用いて計測することで結晶方位を求めるEBSP(Electron Back-scattered Diffraction Pattern)解析が広く活用されている。通常の電子顕微鏡像より長い撮像時間を要し,かつ試料の表面状態に敏感なため試料作成に注意が必要であるにもかかわらずEBSPが活用される理由の一つとしては,各結晶の種類や各結晶粒の大きさ,形状などの組織特徴を定量的に把握できることが挙げられる。

一方,特殊な検出器によらず一般的な電子顕微鏡で取得できる反射電子(BSE:Back-scattered Electron)像にも物質の結晶方位や平均原子番号,形状に起因したコントラストが含まれている。スキルの高い電子顕微鏡ユーザーは,複雑なコントラストの中から結晶粒の境界線や結晶構造を推定している。このプロセスを自動化・定量化できれば,撮像時間が数十秒と短く大量の画像取得ができるBSE像を用いて多くの情報を抽出できることが期待される。

そこで,BSE像を用いた組織構造の系統的な解析に取り組んだ。題材としたクロム基二相合金の組織構造は図4に示すように主にα相とγ相の二相から成り,また,α相の内部にデンドライトと呼ばれる組織が形成される。α相とγ相は密度が異なるため,BSE像には平均原子番号の差に起因した明るさの差(Zコントラスト)が現れる。一方,同じα相でも結晶の方位の違いにより,明るさにばらつきがある。このため,一般的な画像処理のみではα相とγ相の識別は不可能であった。そこで,相識別の手法として,教師あり機械学習を選択した。

図5に相識別のフローを示す。取得された画像の一部に対して,ユーザーが正しい相の識別方法を定義する。本サンプルの例では,ピクセルごとにα相,γ相またはデンドライトのいずれに識別するべきかを指定したラベルデータを作成する。元のBSE像とラベルデータを対となる学習データとしてネットワークに読み込ませ,学習モデルを作成する。これを用いることにより,多くの画像を自動的かつ定量的に識別する。

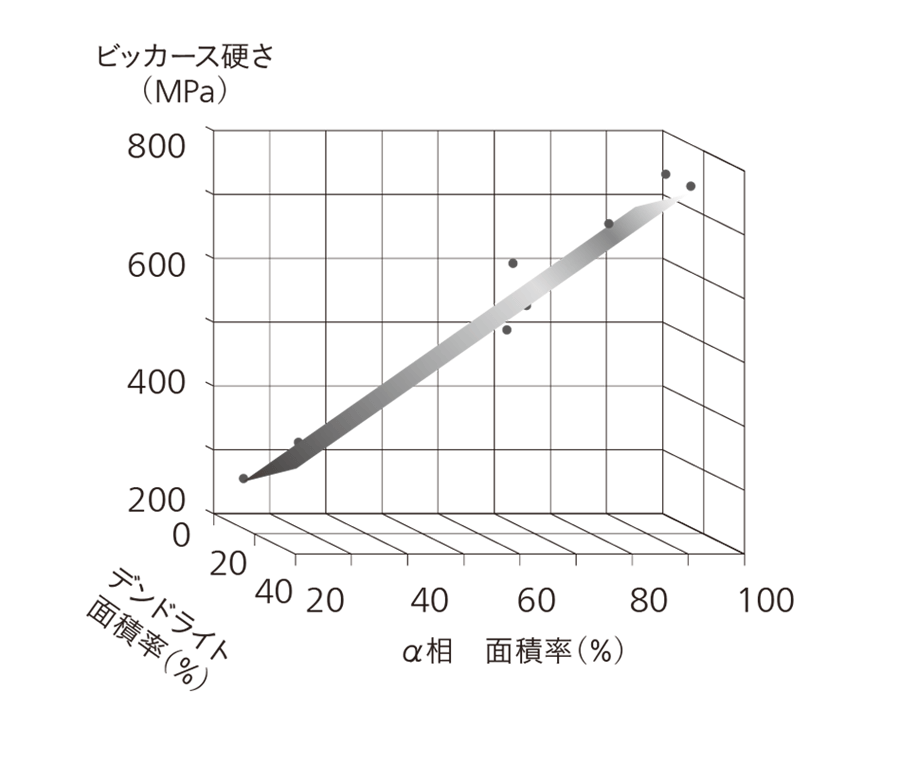

図6|電子顕微鏡画像から抽出された特徴量とビッカース硬さの相関モデル 電子顕微鏡画像から抽出された特徴量候補のうち,ビッカース硬さと相関の高い特徴量はα相の面積率とデンドライトの比率であった。これらを用いて作成したモデル式により,ビッカース硬さの実測値を誤差10%で予測できる。

電子顕微鏡画像から抽出された特徴量候補のうち,ビッカース硬さと相関の高い特徴量はα相の面積率とデンドライトの比率であった。これらを用いて作成したモデル式により,ビッカース硬さの実測値を誤差10%で予測できる。

機械学習によって得られた識別結果からは,各領域のサイズ,面積率,周囲の距離など大きさに関わる特徴量,縦横比や真円度など形状に関わる特徴量など,さまざまな特徴量候補を算出することができる。これらの中から材料の性能と相関するものを抽出し,材料性能との相関について調べることは目標とする材料性能を達成するための最適解を調べるうえで重要である。

クロム基二相合金の性能指標をビッカース硬さとした場合,これと相関が高い特徴量候補はα相の面積率,ならびにα相の中に含まれるデンドライトの比率であることが分かった。これら2つの特徴量を用いて,ビッカース硬さを予測するモデル式を作成した結果を図6に示す。モデル式により予測された値と実測されたビッカース硬さの差は10%以内に収まることを確認できた5)。

本稿では,実験に基づく材料開発の効率向上に向けて,ナノスケールで物性を計測・可視化するスピンSEM,ならびに,機械学習を応用した電子顕微鏡画像からの特徴量抽出技術について紹介した。

インフォマティクスに基づく材料開発の進展に向けて,それらのみならず,さまざまな取り組みが必要になると考えている。

まず,組織構造の解析においては三次元構造の把握の重要性が高まる。一例として,タイヤ開発においては,FIB(Focused Ion Beam)-SEM複合装置と画像処理技術の組み合わせにより,ゴムとスチールコードの接着界面の劣化を三次元的に把握し,劣化による組成変化を解析することに成功している6)。

また,材料に関わるデータの統合・整理も重要である。日立では,実験データや数値シミュレーションデータなどの多次元配列の管理,可視化システムの開発を行っており7),今後,このようなシステムの活用により,材料開発において系統的なデータの収集・解析が進むことが期待される。これらの動きに協調して,今後も計測技術の開発とインフォマティクスとの融合を進める予定である。