世界最先端クラスの計測装置・システム

放射光はシンクロトロンなどの加速器から放出される強力なX線であり,高輝度,高指向性といった他のX線とは異なる特徴を持つ。この放射光をプローブとして用いることにより,他の手法では得ることのできないユニークな物性情報を得ることが可能であり,現在世界各地の専用研究施設において,基礎科学や材料科学,さらには生物科学や製薬分野などの研究に広く利用されている。

日立はこの放射光を用いた応用研究を1980年代から活発に行っており,現在茨城県つくば市のPhoton Factoryと兵庫県の播磨科学公園都市にあるSPring-8にそれぞれ専用の施設を設置して運用している。本稿では,放射光X線を用いた最新の材料分析の事例を紹介する。

放射光は加速器から放出される強力なX線であり,物質科学研究・材料開発の強力なツールとして世界各地の専用施設で日々盛んに利用されている。日立は1982年,茨城県つくば市のPhoton Factory(PF)稼働と同時に専用施設を設置して以来,1997年に西播磨に設置された大型放射光施設SPring-8(兵庫県佐用郡佐用町)にも他の民間企業13社と共同で専用施設を設置するなど,積極的に放射光の利用研究を進めている。

本稿では高輝度,高指向性,エネルギー可変などの他のX線光源にはない特徴を持った放射光の日立グループでの活用例を紹介する。

シンクロトロンなどの加速器によって光速近くまで加速された荷電粒子(主に電子)が磁場中の力(ローレンツ力)を受けて曲がるときに放射光が放出される。これは負電荷を持つ高エネルギー電子が光の粒子をまとったような状態にあり,その光の粒子が電子が曲がるときに振り落とされるといった描像で説明される。

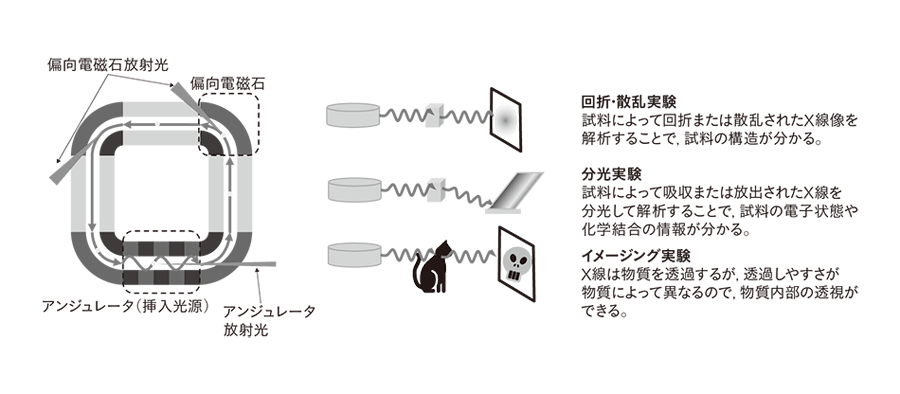

現在世界各地に数十か所,日本国内には10か所程度の放射光施設があり,その中の代表的施設として前述のPFとSPring-8が知られている。PFとSPring-8の違いはいくつかあるが,1980年代に建設されたPFではシンクロトロンの形状に沿って電子の軌道を曲げる偏向電磁石から放出されるX線を主に用いるのに対し,1990年代に建設されたSPring-8ではアンジュレータと呼ばれる磁石列を用いて電子の軌道を積極的に蛇行させることで放出されるX線を主に用いる(図1参照)。また,それぞれの施設のシンクロトロン加速器の電子蓄積エネルギー(シンクロトロン中を周回する電子のエネルギー)が,前者は2.5 GeVであるのに対して後者は8 GeVであり,この値は放出するX線のエネルギーに関係している。大まかにはPFが0.1〜10 keV程度のX線(軟X線)を放出するのに対し,SPring-8は5〜100 keV程度のX線(硬X線)を放出する。研究対象となる物質,および実験手法によって最適なX線エネルギーが異なるため,対象と実験法に最適な施設をつど選択して利用が行われる。

放射光施設で行われる実験手法としては,物質によるX線の回折・散乱効果を利用して物質の構造を調べる回折・散乱実験,物質によって吸収・放出されるX線の波長を調べて物質の電子状態・結合状態などの情報を得る分光実験,レントゲン写真に代表される物質を透過するX線の性質を活用したイメージング実験などがあるが,近年はこれらを組み合わせたさらに高度な手法の開発も日々進められている。

現在,日立はPF内に大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構と共同で設置した軟X線ビームラインBL-2B1)と,SPring-8内に他13社と共同で設置運営を行っている2本の産業用専用ビームライン(サンビーム)BL16XUとBL16B2などを用いて研究を進めている。PFのBL-2Bでは主に分光学的実験を,SPring-8では分光学的手法に加えて回折・散乱とイメージング実験などを行っている。

以下,イメージング技術を中心に,放射光を用いた研究の実例を紹介する。

図1|放射光の発生原理と利用法 シンクロトロン加速器による放射光発生の概要図を示す。1980年代は円軌道に沿って電子を曲げる偏向電磁石から放出される放射光を用いていた。1990年代以降はアンジュレータと呼ばれる磁気回路を用いて電子軌道を積極的に蛇行させ,干渉効果によってより強いX線を取り出す技術が確立した。

シンクロトロン加速器による放射光発生の概要図を示す。1980年代は円軌道に沿って電子を曲げる偏向電磁石から放出される放射光を用いていた。1990年代以降はアンジュレータと呼ばれる磁気回路を用いて電子軌道を積極的に蛇行させ,干渉効果によってより強いX線を取り出す技術が確立した。

産業から鉄道,自動車,家電などの広い分野で電力変換機器のインバータ化が進んでおり,パワーデバイスの特性向上は省エネルギー化に大きく寄与する。窒化ケイ素(SiC)は優れた材料物性を有することから,高耐圧・低損失のパワーデバイスが実現可能である。

SiC MOSFET(Metal-oxide-semiconductor Field-effect Transistor)を用いたパワーモジュールは内蔵するPN接合を還流ダイオードとして活用することが可能であり,パワーモジュールから外付けダイオードを取り除いた,スイッチング素子のみで構成される小型低コストなダイオードレスモジュール化が実現できる。

しかし,内蔵PNダイオードの動作中に,SiC中の結晶欠陥である基底面転位が積層欠陥へ拡張し,電気的特性が劣化する通電劣化現象が起こる2),3)。これを抑制し高い信頼性を得るには,劣化の原因となる欠陥拡張のメカニズムを解明し,欠陥の生じない高品質な製造プロセスを開発することが必要となる。積層欠陥の検査方法としてはPL(Photoluminescence)イメージング法が知られているが,デバイス構造を除去する破壊検査であるため,追加の電気特性評価ができず,欠陥拡張の動的観察はできない。そこで,本研究では内蔵PNダイオードの通電劣化現象を動的に観察するために,オペランドX線トポグラフィ評価技術を開発した4)。

X線トポグラフィ法はレントゲン写真に似た手法であり,レントゲン写真が対象を透過するX線のコントラスト像を得るのに対し,X線トポグラフィ法では単結晶を対象とし,単結晶の各部分からの回折線強度のコントラスト像を得る。この手法は,単結晶内部の結晶欠陥検出に用いられる。

図2(a)にSiC MOSFETのチップ断面図を示す。Si面,4度オフのn+型基板上に,n−型エピタキシャル層30 μmを成膜したSiCウェーハを使用した。SiC上にはゲートあるいはソース給電電極であるソースパッドとゲートパッドが形成されている。電極材料はAlで厚さは5 μm程度である。SiC MOSFETは電気特性が評価可能なDBC(Direct Bond Copper)基板へ実装済みの状態で評価した。

同図(b)に評価系の構成を示す。実験はSPring-8 BL16B2で行い,10 keVのX線を用い,回折面をSiC(0-2210)とした。X線トポグラフィ像の検出はファイバーカップリング型のX線カメラを使用した。

図3に内蔵PNダイオード動作中のSiC MOSFETのX線トポグラフィ像を示す。動作電流は12 A,温度は150℃とした。同図から積層欠陥が拡張する様子が観察され,拡張開始のタイミングは場所[同図(a)〜(d)参照]によって異なることが分かった。なお,時間分解能は1秒である。

開発したオペランドX線トポグラフィ評価法は,デバイス構造を除去せずに実験可能であり,内蔵PNダイオードの通電劣化現象の動的観察を可能とする。今後は実動作条件下での欠陥拡張メカニズムを解明し,パワーモジュールの高信頼化により日立グループのパワーエレクトロニクス事業拡大に貢献していく。

リチウムイオン二次電池(LIB:Lithium-ion Battery)のさらなる高エネルギー密度化・高出力化・長寿命化のためには,電池内で起こる反応を十分理解して対策を立てる必要があるが,電池反応の不均一性・動的挙動の詳細は未解明であることが多い。LIBは,正負の合剤電極間を有機電解液を介してリチウムイオンが移動するというシンプルな原理で充放電反応が進行するが,その内部は空間的・時間的な階層構造から成り,これらが複雑に関連した反応過程が電池特性に大きな影響を及ぼす5)。日立では,放射光を用いた充放電中のLIBその場計測により,電極/電解液ナノ界面挙動5)〜10),活物質粒子レベルでの相変化挙動11),合剤電極内での反応不均一性12),副次反応に起因する年レベルの実電池劣化挙動13)といったマルチスケールでの現象理解を進めてきた。一方,車載用LIBには,安全性の確保と出力特性の向上が必要不可欠であり,いずれも電解液が鍵になる。有機電解液ではイオンの伝導度・輸率が低いため,動作中LIBの電解液内では,リチウムイオンなどの各種イオンの濃度勾配が生じていることが予想される。この濃度分極による抵抗上昇は出力特性低下の大きな要因になるが,電解液は軽元素のイオン種から成り周期構造も有さないため,従来のLIBその場計測法が適用できず,充放電中電解液内のイオン種の動的挙動はブラックボックスであった。

以上のような背景から,軽元素の可視化に有効なX線位相イメージング法14)をLIBに適用することで,充放電中の電解液内の塩濃度分布挙動のその場可視化を試みた15)。PFのビームラインBL-14Cに設置した結晶分離型X線干渉計(図4参照)にて,波の重ね合わせによる干渉法にて位相シフトを検出した15)。正極にLiFePO4合剤電極,負極にリチウム金属,有機電解液として1M LiClO4のカーボネート系溶媒液を用いた密閉式LIBセルを作製し(同図参照),物体波の光路にセルを設置した12)。充放電中の正負極に挟まれた電解液内のX線干渉像を透過法にて連続取得し,充放電前(開回路)からの変化量として,充放電中の位相シフト像を解析した。X線の光路長が一定であれば,位相シフトは密度変化に比例するため,リチウムイオン移動に伴う電解液内の濃度変化が可視化できると考えた。図5に,低レート(0.5 C)での定電流充電カーブと,A〜C点における電解液内の位相シフト像(図4の点線部)を示す。充電前は,正負極間における位相シフトが一定であったが,充電が進むと電極界面近傍から除々に位相シフトが変化し(正極側近傍では増加し,負極側近傍では減少する),やがて電解液内部まで変化した。ここから,一様であった電解液内の塩濃度分布が,充電に伴って正極側に偏在化する様子をリアルタイムで可視化することに成功した15)。さらに,塩濃度の異なる電解液での拡散係数の定量算出,連続高速充放電中の動的挙動も取得できている15)。本技術は,測定対象に原理的な制限がなく,高分解能(秒オーダの時間分解能,ミクロンオーダの空間分解能)でその場計測が可能なため,LIBだけでなく鉛電池など各種電気化学デバイスにも適用している。

持続可能な低炭素社会の実現には,熱の効率的な制御(サーマルマネージメント)が不可欠である。しかし,現在普及している赤外線サーモグラフィなどは物体表面の測温に限定され,内部の温度分布を非破壊かつ三次元的に計測することはできない。このため,数値シミュレーションにより温度の解析や熱対策設計が行われているが,境界条件などの影響を受けやすく最適化が難しいという問題がある。そこで,日立はX線の高い透過能と位相イメージング法の高い感度特性に着目し,熱膨張に伴う電子密度の変化から温度の変化を非破壊で検出するX線サーモグラフィの開発を行っている。

位相イメージング法はX線が試料を透過した際に生じた位相の変化(位相シフト)を可視化する手法で,従来の強度の変化を可視化する吸収法(レントゲン写真)に比べて原理的に1,000倍以上高感度である。日立では,結晶X線干渉計(ラウエケースのX線回折により,X線の分割・反射・結合を行うマッハ・ツェンダー型干渉計)を用いて,位相シフトを検出する高感度なX線干渉法の開発を行ってきた。これまでにPFのビームラインBL-14Cに同法の原理に基づいた大視野の撮像システムを構築し14),がんと正常組織の無造影識別17),南極古氷中のエアハイドレートの可視化18),リチウムイオンバッテリーの電解液のオペランド計測15)などさまざまな分野における非破壊かつ高感度な三次元観察に適用している。

上述の撮像システムと新たに開発した三次元熱計測系を組み合わせ(図6参照),ヒータで加熱したチューブ内(直径6 mm)の水の温度を三次元観察した結果を図7に示す16)。ヒータ近傍ほど温度が高く(室温+40℃),離れるにしたがって指数関数的に温度が低下することや,動径方向の温度差は小さいことなどが分かる。なお,空間分解能は約40ミクロン(μm),温度分解能は2℃である。また,計測に要した時間は50分であった。

液体に加えて加熱した金属(アルミ板)の温度も計測可能なことを確認しており,今後は動作時の半導体パワーデバイスや電池などの内部温度計測など実用的な応用に加えて,レーザーによる加熱と自由電子レーザーによるパルス計測とを組み合わせたポンプ&プローブ法による熱伝搬の動的な観察など,基礎物理的な現象の解明にも適用していく予定である。

以上のようにパワーデバイス,LIB,サーマルデバイスなど,放射光手法の適用可能な対象は日立グループ内部でも多岐にわたり,イメージングをはじめさまざまな手法を駆使することでユニークな情報を得ることができる。

本稿では,主に硬X線を用いたイメージング手法を中心に最新の研究結果を紹介したが,対象や目的によってはイメージングではなく回折やスペクトロスコピーによって必要な情報を得ることができ,盛んに研究が行われている。今後,さらに高度化した放射光実験施設を東北地方に建設しようとする国の動きもあり,その新しい施設も活用しながらより社会に貢献できる計測手法,あるいはデバイス・材料の開発を進めていく。