Innovators’ Legacy:先駆者たちの英知Human Security and Well-beingの時代を支える新たな「倫理」[第1回]ポストコロナ,ポストウクライナの時代を考える(中編)未来を創るために必要なもの

VUCA(Volatility, Uncertainly, Complexity, Ambiguity:変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)とも表現される今日の社会において,国家,組織や企業,個人の「より良き生存」を実現するうえで必要なものは何か。本連載では,脳科学と教育,科学と倫理の問題といった,分野横断的な幅広い研究活動で国際的にも活躍する日立製作所の小泉英明名誉フェローが,思想・哲学,技術,科学,芸術などのさまざまな視座から考察していく。

第1回のテーマは,ポストコロナ・ポストウクライナの時代をどう捉えるか。

2年以上にわたって世界を覆い続けているコロナ禍は,各国の社会や経済に大きな影響をもたらした。さらに,その収束の兆しが見え始めた中で起きたロシア政府によるウクライナ侵攻は,世界的な食糧・エネルギー問題を引き起こすとともに,国際社会における安全保障の枠組みにも変化を迫っている。さまざまな面で岐路に立たされる世界において,国,企業,個人のより良いあり方の基軸となるものとは。新たな可能性を切り拓いていくために必要なものとは。

プラネタリーバウンダリーの認識

前回,現在の世界の状況と課題について,「現場」と「第1次情報」を中心に全体を確認しました。新型コロナウイルスによるパンデミックとロシア政府によるウクライナ侵攻は,現在も進行中の深刻な問題であり,対応は急を要しています。現実の問題として暗い側面も多くなりがちです。

ここでは,どうすれば課題を解決して希望のある未来を描けるか,具体的に何を実践すれば良い方向に進める可能性があるのかを中心に述べたいと思います。それは薄膜の地球生命圏の維持とHuman Security and Well-Being(人類の安寧とより良き生存),そして倫理と教育,すなわち「子どもたちの未来」にもつながってくるものです。

前編で,新興感染症の脅威は構造的な問題であると述べました。今後,こうした脅威を防ぐためには,起きたことに対処するだけでなく,古い構造そのものを変える必要があります。特に重要なのは,問題が起きる前に対処ができるよう,考え方の幹を生命の本質から明確にすることだと思います。

近代文明のあり方が新興感染症の脅威を招いたのであれば,方向性を見直さなければなりません。特に産業革命以降,人類は自らが自然の一部として他の生物種と共に生きる存在であることを忘れ,自然界の営みを軽視した利己的な開発を続けてきました。地球上の資源や空間が有限であることを顧みずに部分最適だけを考えてきた結果が,気候変動,地域固有の生態系の擾乱や生物多様性の喪失といった形で表れています。まず,自然環境と人間との関係を考え,さらに人々の関係を経済学の視座からも見ていきたいと思います。

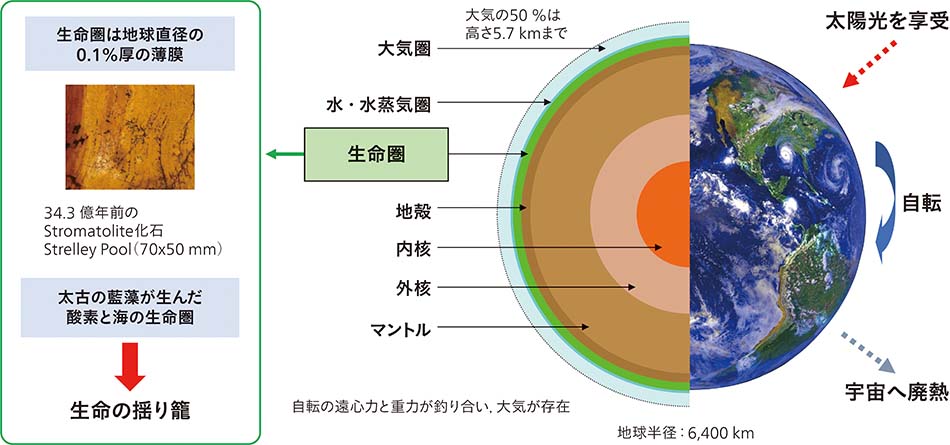

生物が生きていくために不可欠な大気は,地球の表面に広がっていて,その半分以上は地表から6 km以内に存在します。温帯に位置する日本でも,山へ入ると標高2.5 kmあたりで樹木限界となり,私たちも空気が薄いことに起因する高山病にかかります。地球という半径6,400 kmの惑星全体から見れば,生物が存在できる「生命圏」は表面にへばりついた0.1%の薄膜にすぎません※1)。

その極めて限られた領域を人間同士,あるいは他の生物種と奪い合っているのが今の文明です。プラネタリーバウンダリー,地球と生命圏の限界を認識することが,生物多様性の維持につながります。生物多様性の保全とは人類による自然保護というような単純な問題ではなく,人類を含めた自然全体をどう維持していくかという問題なのです[小泉英明編著『環境計測の最先端』三田出版会(1998)]。

図1|薄膜の地球生命圏  出典:小泉英明編著『環境計測の最先端』,三田出版(1998)

出典:小泉英明編著『環境計測の最先端』,三田出版(1998)

Photo by H.Koizumi, Courtesy of NASA地球環境問題の本質は,地球生命圏が地球表面に張り付いた薄膜であることです。シャボン玉のような薄膜の中にほとんどの生物が共存しています。進化もこの薄膜の中で起こり,藍藻のような真正細菌(Bacteria),古細菌(Archaea),そして真核生物(Eukaryote)の三系統が進化の原点に出現しました(分子系統学的分類)。生命の一つである現生人類によって「人新世(Anthropocene)」の概念が生じましたが,35億年程前の時代から藍藻と呼ばれる生命が生み出してきた酸素を含む大気によって,真核生物は酸素に対応しつつ進化して現生人類に至ったのです。しかし現在は,人工物(Human Artifacts)が薄膜を破壊する段階に至っています。地球生命圏は太陽からの光子によって運ばれたエネルギーを利用し,3 Kの冷たい宇宙へエントロピーを排出して稼働する壮大なエンジンにリンクする微小なエンジンで成り立っています。プラネタリーバウンダリーの概念も,そこから自然に引き出されます。

1970年代,筆者は米国エネルギー省(Department of Energy:1977年に原子力委員会を改変して設立)管轄のカリフォルニア大学ローレンス研究所や、米国国立標準局,そして米国陸軍工兵隊水路研究所で,筆者は客員研究員を兼務しながら環境分野の現場で仕事をしました。当時は地球環境問題(Global Environmental Issues)や環境評価(Environmental Assessment)の黎明期であり,それまでの公害問題(足尾鉱毒事件や水俣病など)から概念が変化した時期にあたります。1974年に原理を発見して実用化した偏光ゼーマン原子吸光光度計に米国や欧州の多くの研究所が興味を示し,その製品の正確度と感度を,さまざまな実試料で確認することを求められたためです※2)。なお,当時の装置は2013年になって分析機器・科学機器遺産に認定されています。

発明した原理と装置性能の国際評価についても,NBS(National Bureau of Standards:米国商務省標準局)にて共同研究に従事する客員研究員として実施しました。

ワシントンの近郊にあるこのNBSで装置の高い正確度と感度が確認され,実際に世界中で使用される標準試料(NBS Standard Reference Materials:SRM)に新たに加えられた,環境水中の微量金属元素を分析する際の保証値の決定にも,筆者の分析結果が公式に採用されました。

やがて,1980年代の後半から地球環境問題が世界の潮流となり,1990年には日本の国立公害研究所が国立環境研究所へと改組されました。また1992年には,環境と開発に関する国連会議(地球サミット)がリオデジャネイロで開催されました。1996年に札幌で開催した環境国際会議で実行委員長を務めた際には,英国上院の環境公害委員長であったルイス卿(Jack Lewis, Former Royal Society President, 1928-2014)から直々にご指導いただきました(H. Koizumi, Ed., Proceeding of the Trans-disciplinary Forum on Science and Technology for the Global Environment: Measurement and Analysis, JST, 1996)※3)。

この会議を,北海道大学の丹保憲仁総長がさらに支えてくださいました。水文循環の泰斗でいらした丹保総長は,「地球環境容量」という概念から,今でいうプラネタリーバウンダリーの議論も既に展開されていました。

人間さえよければいい,自国さえ,自分たちさえよければいいという「自己中心主義」から,自分以外の利益を考える「利他主義」へとマインドセットを転換し,すべての生命は互いにつながりあって存在するという 思想を取り戻すことが大切です。パンデミックを,人類に謙虚さや感謝,そして国家・民族を超えた連携の貴さを取り戻す契機にしなければならないと考えます。そのためには西洋哲学の世界観だけではなく,自然を最も大切にする東洋の思想や哲学が大切になります。

※1)宇宙の定義

「宇宙」の定義は地表から100 km以上の高空を指します。これは国際航空連盟(FAI:Fédération Aéronautique Internationale)などによる一般的な定義ですが,大気の摩擦が無視できる高度以上の空間を宇宙としています(米国空軍は地表から80 km以上を宇宙と定義)。したがって宇宙は,私たちの頭上の遠くない所にあるのです。そのため,宇宙エレベーターのような構想が生まれてきます。ちなみに周回軌道を回る宇宙船の中が無重力というのは,物理学的には必ずしも正しくはありません。低い周回軌道で地球の重力はあまり変化をしておらず,身体が宙に舞うのは遠心力と釣り合っているからです。つまり振り回したバケツの水がこぼれないのと同じことで,地球の重力がないわけではありません。近年,NASA(National Aeronautics and Space Administration)では,地球から1万6,000~3万2,000 kmより先をDeep-space(深宇宙)と表現しています。

※2)環境問題の研究

カリフォルニア大学ローレンス・バークレイ研究所には,世界に先駆けて「環境・エネルギー部門(Division of Environment and Energy)」が設置されました。その客員研究員として,筆者は1977年から1978年にかけての期間を過ごし,多数のノーベル賞受賞者がおられる中で,新鮮な驚きをもって学ばせていただきました。また,多くの共同研究先の中で最も現場に近く,かつ地球環境問題の芽生えを感じたのが,南北戦争の古戦場であるVicksburgに位置する米国陸軍工兵隊(US Army Corps of Engineer)のWES(Waterways Experimental Station:水路研究所)でした。1976年に長期滞在して超難解な実試料の分析に取り組み,公害を越えた地球環境問題のミニチュア版に接し,1980年代から世界に浮上した地球環境問題の萌芽を体感しました。基地の環境アセスメントは周囲の住民との長期的な共存に必須であり,夜に日をついでさまざまな分析が行われていました。

米国国防総省(DOD:The Pentagon)は,世界に約800の米軍基地を所有しています。戦略的に設置場所が決められ,その場所に大中小の都市が形成されます。例えば沖縄では,本島の面積の15%を基地が占め,制限水域は九州の1.3倍,制限空域は北海道の1.1倍とされます。基地の環境影響のアセスメントの中心を担うのが,このWESであり,周辺環境との相互作用の実態を把握する一丁目一番地として膨大な試料の分析を行っています。

環境の学術的研究に関しては,1972年に世界最初の環境学部がエール大学に作られたのですが(Yale School of Forestry & Environmental Studies,現Yale School of the Environment),米陸軍工兵隊のWESはそれ以前から,環境最前線の現場であったのです。なお,ブッシュ大統領(George H.W. Bush)の科学技術顧問(Science Advisor to the President)であったブロムリー先生(Allan Bromley)が日本にいらした時に偶然親しくなったことがきっかけで,エール大学とは環境分野,そして脳神経科学分野でも長期間にわたり共同研究を進めました。

※3)分野を超えた議論

英国議会(Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)は上院(House of Lords:貴族院)と下院(House of Commons:庶民院)で構成されてきました。1999年の議会改革によって一部の制度は変わりましたが,本件は1990年代半ばの話です。英国議会上院に先駆的な環境・公害関係の委員会(現在はEnvironment and Climate Change Committee)があり,当時の委員長がルイス卿でした。「国際会議を開催するのは簡単だが,次につながる新たな結果を残すことが何より肝要だ」というルイス卿の言葉が忘れられません。1996年のこの会議名に入れた「Trans-disciplinary」の概念と,会議でより明確となった「Human Security and Well-Being」は,それから26年が経過した今,幸いにも輝きを増しているように感じます。

実は分野がつながっていくことは不思議な現象です。前編で,パンデミックへの新たな対抗手段として下水のウイルス検査が有望であると述べましたが,その研究に携わる若き精鋭,北海道大学の北島正章准教授が所属しているのは,丹保総長が作られた学科です。このことからも,ルイス卿がおっしゃった「将来にわたって輝き続ける組織や人間を残すこと」の意義がわかります。

「Human Security」という概念

図2|エマ・ロスチャイルド先生とアマルティア・セン先生  Photo by H.Koizumi議論を終えた深夜に,ケンブリッジ大学トリニティカレッジ学長公邸(Master’s Lodge of Trinity College, Cambridge University)の玄関にて撮影(プレゼントした日本刺繍のネクタイを付けておられます)。セン先生は2010年,日立製作所創立100周年の記念フォーラムの際には体調不良をおして来日くださり,聖徳太子の思想と行動を中心とした素晴らしい内容の記念講演を行ってくださいました。

Photo by H.Koizumi議論を終えた深夜に,ケンブリッジ大学トリニティカレッジ学長公邸(Master’s Lodge of Trinity College, Cambridge University)の玄関にて撮影(プレゼントした日本刺繍のネクタイを付けておられます)。セン先生は2010年,日立製作所創立100周年の記念フォーラムの際には体調不良をおして来日くださり,聖徳太子の思想と行動を中心とした素晴らしい内容の記念講演を行ってくださいました。

パンデミックとは異なる,さらに危惧すべき形で「自己中心主義」が表れたのが,ロシア政府によるウクライナへの軍事侵攻です。戦争はまさに生命を直接脅かす行為であり,過去へと時間が巻き戻された形で「Human Security」の重要性が今,改めて問われています。

Human Securityという言葉には国連関係では「人間の安全保障」という日本語訳があてられていますが,原義では「安全」だけでなく「安心」という意味も含みます。一人ひとりが生命や生活の安全だけでなく心の安寧も保証されなければならないという考え方だと思います。国家全体の物理的な安全保障を補完する概念として,1994年の国連年次報告書(HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1994:New Dimensions of Human Security)で提唱されてから広く認知されるようになりました。

実はそれ以前からこの概念を少し違う視座で唱えていたのが,1990年初頭,ケンブリッジ大学キングスカレッジで歴史経済研究所(Center for History and Economics)を主宰していたエマ・ロスチャイルド(Emma Rothschild)教授です。現在はケンブリッジ大学とハーバード大学それぞれに拠点を置くJoint Centre for History and Economics(歴史経済合同センター)のディレクターを,配偶者のアマルティア・セン先生(1998年ノーベル経済学賞)らと務めています。

筆者とロスチャイルド先生との邂逅は,彼女が1994年に来日された際のCommon Security Forumの会議の席上でした。Common Security Forumは当時,前述の歴史経済研究所に中心拠点の一つを置く独立的な国際ネットワークで,世界各国の研究者と行政関係者が個人と国家の枠を越えて,共通する安全保障とグローバリゼーションに関連する基本的な問題について対話し,研究と情報発信を行うための組織でした。

世界の紛争の中でも最も解決が難しいと言われていたイスラエル/パレスチナ問題において,世界を驚かせた1993年の「オスロ合意」は,Common Security Forumの学術的な研究活動を契機として成立したものです。民間を含めた研究者が現地で再調査をしたところ,それまで一般に知られている情報と大きく異なっていることを発見したことで,相互理解が深まりました。まさに「現場」の「第一次情報」があったからこそ得られた成果だったのです。

北欧の森の中で密かに話し合いが繰り返され,ノルウェーの外相が仲介する形で結ばれたこの「オスロ合意」により,翌年,イスラエルのラビン首相とペレス外相(後に大統領),パレスチナ解放機構のアラファト議長はノーベル平和賞を受賞しました。しかし残念なことに,その後ラビン首相が暗殺されると情勢が変わり,和平は遠のいたまま今日に至ります。東京で開催された会議は,実際に北欧で和解準備に当たった人々を招いて「オスロ合意」の経緯を議論することが主なテーマでした。その会議のレセプションで隣り合わせとなり,熱い議論を交わしたのがロスチャイルド先生との最初の出会いでした。

そして会議のすぐ後,筆者はロスチャイルド先生から招かれて英国ケンブリッジへ飛び,さらに1996年には筆者が実行委員長を務めた札幌でのTrans-disciplinary Forum on Global Environmentに彼女を招聘するなど交流を深めてきました(小泉英明編著『環境計測の最先端』三田出版,1998)。

当時の筆者は日立中央研究所でfMRI(Functional Magnetic Resonance Imaging)と光トポグラフィの研究開発に取り組んでおり,脳計測の新しい方法論を通じた新たな「人間学」の構築について模索していました。生きた人間の思考過程を計測できる可能性を見いだしたからです。ロスチャイルド先生の専門分野である経済学・哲学・歴史学は,人間というものの本質を抜きにしては語れない分野であり,私たちは互いの分野を架橋する議論を交わす中で,さまざまな点でお互いに共感を得ていました。その一つが「Security」に関わることだったのです。

Human Security and Well-being 人類の安寧とより良き生存

図3|シチリア島の公園にて  Photo by H.Koizumi北欧の福祉国家で老後の生活・安心安全が保障された人々が,海を見渡せる公園のベンチで寂しく過ごす心象(1990年代初頭)を再び彷彿とさせた瞬間です。この写真はシチリア島の公園ですが,老人を避けて撮影しました。Human Securityだけでは人の心は満たされません。同時にWell-beingが必須なのです。

Photo by H.Koizumi北欧の福祉国家で老後の生活・安心安全が保障された人々が,海を見渡せる公園のベンチで寂しく過ごす心象(1990年代初頭)を再び彷彿とさせた瞬間です。この写真はシチリア島の公園ですが,老人を避けて撮影しました。Human Securityだけでは人の心は満たされません。同時にWell-beingが必須なのです。

ロスチャイルド先生は,オスロ合意に至る議論の中で「Human Security」という新たな概念を提唱しました。1989年のベルリンの壁崩壊をきっかけに東西対立の枠組みが崩れていく中で,人間は互いに争うことをやめ,協力して共通の脅威に対峙しなければならない,そのためにはCommon Security(共通安全保障)を超える「人間全体の安全保障」という概念が必要であろうとの考えからでした。

筆者は彼女の考えに全面的に賛同すると同時に,それだけでは完全とは言えないかもしれない,という素朴な疑問も抱いていました。その答えが見つかったのはロスチャイルド先生に招かれて英国へ向かう道すがらです。デンマークの空港で乗り継ぎがあり,待ち時間に近くの海辺の公園を散歩していると,お年を召した方々がぽつりぽつりと一人ずつベンチに腰掛け,寂しそうにぼんやりと海を眺めている光景を目にしました。高福祉国家として知られる北欧諸国では,歳を取っても何の心配もなく生き生きと暮らすことができるというイメージがあります。しかし筆者が見たのは,あてどなく海を見て時間を潰す高齢者の姿です。そのときに人が人らしく生きていくには「Human Security」だけでなく「Well-being」も同時に必要だと感じたのです。

哲学者の西田幾多郎は「思索と体験」,「芸術と道徳」,「論理と生命」といったふうに二つの概念を併置し,対照させ,結合してより高い次元に昇華させるというある種の弁証法の論理を多用しています。筆者もHuman SecurityとWell-beingを併置,結合させてみて何か共通点を感じました。そしてHuman Securityには単に国際政治学の用語としての安全保障だけではなく安心という意味も加えて「人類の安寧」,Well-beingには「より良き生存」という日本語を当て,「Human Security and Well-being:人類の安寧とより良き生存」という,私たちがめざすべき一つの基本的な考え方を提示したのです。

Human Securityの概念には精神面も含まれるため,一見目的のようにも見えますが,やはり手段に近い範疇に入ります。本当の目的は何なのか。それはWell-beingだと気づいたのです。そこには故武見太郎先生から薫陶を受けた「生存科学」の思想が背景にあるということを後になって感じました※4)。

以来,かれこれ20年以上その概念を提唱し続けてきた結果,最近では海外の文献でも散見されるようになり,日本工学アカデミーも「人類の安寧とより良き生存のために,未来社会を工学する」(Engineering the Future for Human Security and Well-being)という基本理念を正式に掲げています。日立グループも2022年4月に発表した2024中期経営計画において,「プラネタリーバウンダリー」と並んで「ウェルビーイング」を事業のキーワードとして掲げました。

新型コロナのパンデミック,そしてウクライナ危機は,まさにHuman Security and Well-beingの重要性を私たちに再認識させてくれました。感染症や戦争から命を守る,物理的,直接的な安全は人間の生存における大前提です。また,非常事における芸術の意味も投げかけられています。ピカソの「ゲルニカ」に代表される,今起きていることの本質を人々に直感させる絵画や,情熱を鼓舞する一方で深い安らぎを与える音楽も人間にとって大切であることが示されました。これらもまた,Human Securityの一部を成すものでしょう。それらが揃わなければ,Well-beingを実現することはできないのです。

※4)武見太郎先生(1904-1983)と「生存科学」の思想

日本医師会会長・世界医師会会長を歴任された武見太郎先生との邂逅は,まったくの偶然から始まりました。

筆者自身は,種々の報道でお名前だけは存じ上げていましたが,1981年春,武見先生が突然,故あって筆者の生まれ育った世田谷の家にいらっしゃったのです。テレビや新聞では政府を相手にする「けんか太郎」として報道されるふてぶてしい顔しか知らなかった筆者は警戒しました。しかし,先生は予期に反して柔和な表情で「ところで,君は何をやっているの?」と聞かれました。当時,MRIの開発を担当していたのでそのようにお答えすると,「まずは私の家に来て説明しなさい」と告げられました。

後日,先生のお宅にお邪魔して,MRI画像を説明すると,「それは形態画像だが,機能画像も同時に取得できると医学を変える」とすぐさまアドバイスをくださいました。このアドバイスは後に,MRA(磁気共鳴血管描画)やfMRI(機能的磁気共鳴描画),そしてOT(光トポグラフィ)の開発へとつながっていきました。それから先生が逝去されるまで,ご自分の経験を徹底的に伝授くださいました。

武見太郎先生は若い時に「今の内科学は科学ではない」と慶応義塾大学医学部を飛び出し,「科学としての医学」を求めて,当時,原子物理学や素粒子論の黎明期にあった理化学研究所に飛び込みました。

私は武見太郎先生に心酔し,「ほとんど病気」と家族の皆から揶揄されるまでに傾倒しました。先生は逝去される直前に,「人間のすべてを包括した学問を科学とは呼ばない。しかし敢えてそれを『生存科学」と呼んでみたい』と言われました。そのお考えは現在のVUCAの時代にあってもますます新鮮であり,闇を照らす灯のように感じています。このシリーズの中でも少しずつご紹介したいと思います。(武見太郎先生と生存科学―先生からのご教示とご講演の記録から―,インタビュー「武見太郎と私」)

新たな普遍倫理の萌芽

日本は広島・長崎に原爆が投下された唯一の被爆国であると同時に,世界から地球環境問題のグラウンドゼロと言われる水俣病を背負った国でもあります。偏光ゼーマン原子吸光高度計の原理発見と実用化も,原因が不明であった水俣病の真の原因を探ることが最初の契機であったのです。現場の必要性から,量子力学の基本(電子や核子の量子遷移,光子と他の素粒子の相互作用)が,実試料の正確度・感度の高い分析へと結び付いたのです。水銀の分析が困難であったのは,水銀が常温で液体の唯一の金属であり,揮発性が高いために前処理過程で揮散してしまうからです。そのために正確な水銀分析にはかつては数日間かかっていました。1970年代初頭に最初に開発したゼーマン水銀分析計では、例えば毛髪1本やヘドロの10 mg程度の微量試料で,1分間以内に1 ng (10億分の1グラム)の水銀を計ることができました(ゼーマン効果を用いた水銀の原子吸光分析)。

かつて美しい自然と海の幸に恵まれた九州の水俣湾や有明海に,産業化の波の中から無機水銀が排出されました。無機水銀はヘドロ中の細菌によって,毒性の強いメチル水銀などの有機水銀へと変化し,結果的に広く魚介類に蓄積されました。それを水俣湾沿岸に住む人々が摂取した結果,脳に移動した有機水銀が種々の重篤な神経症状を引き起こしたのです。さらに母親と胎盤で繋がれた胎児へと有機水銀は排出され,第1子が流産したり,助かった胎児も神経症を患う胎児性水俣病患者として一生を送ることになりました。沿岸の海産物は行商によって内陸部へと運ばれて被害が拡大しましたが,未だに水俣病患者の認定を受けられない人々も多いと言われています。

この問題の根が深いことは,水俣地域だけでなく,新潟の阿賀野川流域でも「第2水俣病」と呼ばれる同じ問題が最近に至るまで繰り返されたこと,さらにブラジルのアマゾンやカナダを中心とした先住民の人々の一部が,今も同じ水銀中毒の被害にあって苦しんでいることです。これもまた「プラネタリーバウンダリー」や「人々の安寧とより良き生存」の概念を形成する原点なのです。

私達が地球生命圏という薄膜の限られた空間に住む限り、自分が生きようとすると,他の人々の権利を知らず知らずに毀損ことも有り得ます。

例えば前述したように水銀を知らずに摂取すると,動物としての人間は尿や爪・毛髪から水銀を排泄します。毛髪を根本から先端まで水銀分析すると,私達がいつ水銀を知らずに摂取したかが毛髪の成長とともに記録されていることが分かります。生物進化の過程で,自身がより生き延びることのできる過程が組み込まれているのです。その自然の仕組みから,母親の胎盤を通して胎児に水銀が排出されるという悲惨な現象が,実際に起こるのです。

環境やエネルギー問題が難しいのは,例えば自然エネルギーを得ようと太陽光発電パネルを製作すると,その部品の製作やリサイクルに多くのエネルギーやエントロピーを消費するのです。すべてを俯瞰しないと,局所の最適化は可能でも,全体の系を最適化することが困難です。人間の社会全体についても,全体の最適化のためには俯瞰することが必須です。例えば,だれもが欲しい「自由」を主張し過ぎると,必ず「自己と他者の軋轢」が首をもたげてきます。後編で述べたいと思いますが,アパルトヘイトに対峙したマンペラ・ランペラ女史(Mamphela Ramphele,現在ローマクラブ共同会長,当時はケープタウン大学学長)が,「権利意識を鼓舞することは比較的たやすい」けれども,「自由に伴う義務と責任の意識を若い人々に醸成することは,とても難しい」という体験を、筆者に語られましたが,それは深い意味を持つと思います。

他者を思いやるということ,そして利他の心は,持続的な社会(Sustainable Society)を形成する基本です※5)。

仏教では共生を「ともいき」と呼び,空間と時間の入ったより広い概念として使用されます。片利共生の際に,自己中心的に物質的利益をとるか,他人への思いやり(利他)よって精神的な満足を得て,より幸福感を得るかという価値観の差も生まれます。

全体最適を図るためには,進化や歴史の時間軸を入れ,さらに地政学的な空間に関わる境界条件を入れることが必要です。

特に「生物進化」の概念はここでも重要となります。「生存競争(弱肉強食)」は倫理の側面が生じていない進化の初期段階です。これは細菌などの初期の生命(生命の定義から外れますが,ウイルスにも適用されます)から多くの動物・植物にも遍く観られる現象です。これには現生人類(ホモサピエンス)に至って社会を形成するための「共感性」が強く表れてきました。ここに「利他」という現象が初めて明瞭に生じたのです。

今,現生人類としての倫理を見直す時機に至っています。「プラネタリー・バウンダリー」から,多くの生命が地球生命圏に共存するための新たな「倫理」そして新たな「法」が規定されます。とりわけ現生人類にとっては,他の生命にも思いやりながら「人類の安寧とより良き生存(Human Security and Well-being)」をめざすことがこれから求められてくると考えます。かつて武見太郎先生は,「生存の理法」と揮毫されたことがあります。この「生存の理法」こそ,人類が具現化すべき新たな「倫理と法」であると筆者は考えています。

進化の過程を考える時,進化中立説が示すように偶然の確率的な過程が含まれます。この偶然性を「歴史性」と呼ぶこともあります。科学,特に自然科学は「普遍性」を重んじるので,時折この「歴史性」という側面を重視しないことがあります。

現在,私たちは新型コロナのパンデミックに対峙していますが,感染爆発に伴い,偶然性から生じる突然変異によって種々のウイルス変異種が次々に現れています。ウイルス1個と人間一人で考えると環境中の寿命は極端に異なりますが,私たちは,猛烈に早い世代交代を目の当たりにしているのです。そこには進化の過程が縮図となってそのまま見えています。

また,ロシア政府によるウクライナ侵攻も,「歴史性」が突如出現したものと捉えることができるでしょう。

※5)利他と共生の関係

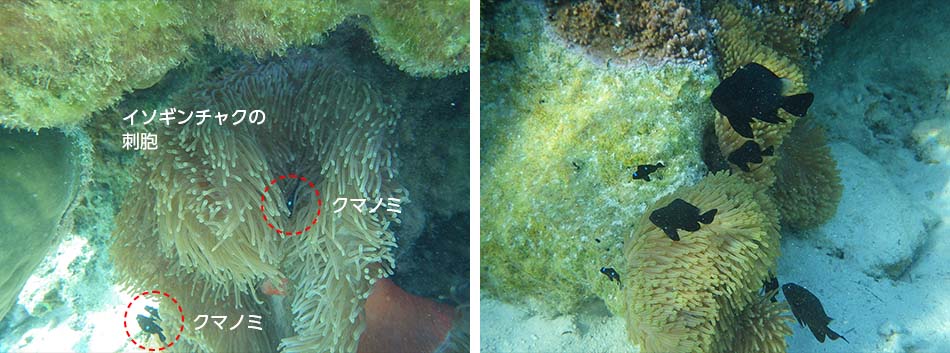

古典的な共生の思想とは,図に示すような生命の共存(シンビオシス:Symbiosis)がまず頭に浮かびます。ソシエテ諸島(南太平洋)のサンゴ礁の海に潜って実際に撮影したのですが,多くの海生生物が互いに助け合って共存しています。例えば,触刺の先に毒性を持ったイソギンチャクと耐毒性を持ったカクレクマノミなどが良く知られています。進化を通して確立された共生関係です。クマノミはイソギンチャクの中に隠れて守られると同時に,新鮮な海水をイソギンチャクに送り込みます。

自然界の共生の例(南太平洋にて撮影)  Photo by H.Koizumiイソギンチャクとクマノミの助け合いは,実際に広く起きています。この写真の中央あたりに,青く光った小さなクマノミの点が見えていますが,このようにして,近くにいる私から気付かれないよう,うまく隠れているのです。

Photo by H.Koizumiイソギンチャクとクマノミの助け合いは,実際に広く起きています。この写真の中央あたりに,青く光った小さなクマノミの点が見えていますが,このようにして,近くにいる私から気付かれないよう,うまく隠れているのです。

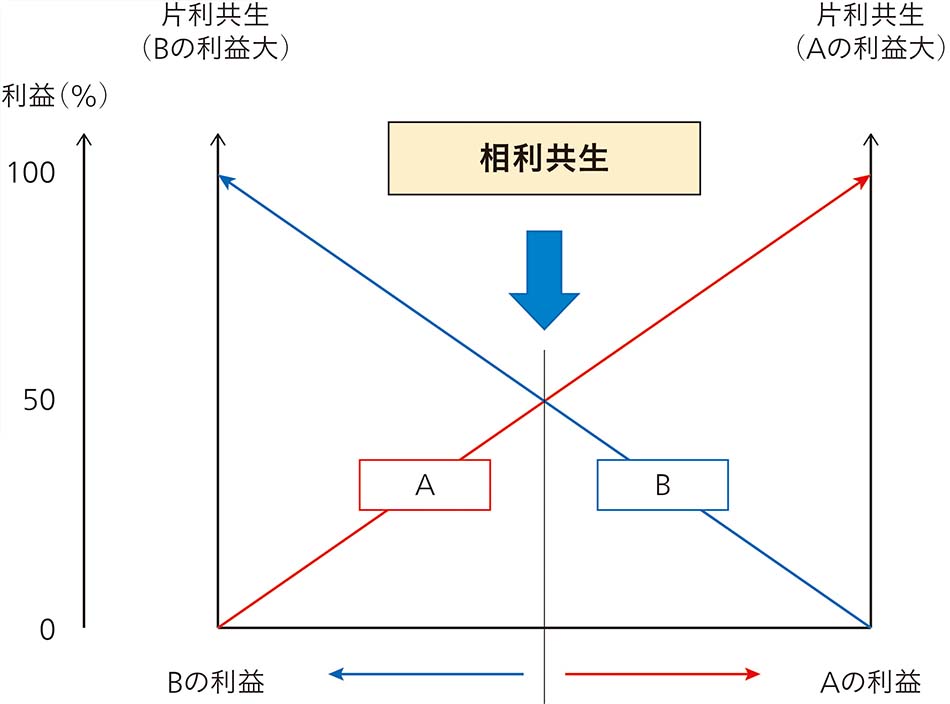

相利共生(Mutualism)と片利共生(Commensalism)  共生の最も単純なケースである2者間(AとB,あるいは自己と他者)の利益関係について表してみました。一般に「Win-Win」の関係とよく言われますが,相利共生に通じる意味となります。そのためには「利他」の側面が必須となります。

共生の最も単純なケースである2者間(AとB,あるいは自己と他者)の利益関係について表してみました。一般に「Win-Win」の関係とよく言われますが,相利共生に通じる意味となります。そのためには「利他」の側面が必須となります。

このような相利共生と片方が得をする片利共生があります。このような共生を考えるときにも,「現場の実態」をこの目で確かめたいのです。クマノミとイソギンチャクの共生は,よく知られた相利共生の例として本では習うことですが,実際の海の環境の中に入って自分の目で確認すると多くのことを学ぶことになります。そして初めて実態が分かると思うのです。このときも,野生の魚たちでも一緒に泳いでくれること,自分の身体が小さな潮流でも容易に翻弄され岩にぶつけられることを知りました。

図に,自然界の共生の例と,相利共生(Mutualism)と片利共生(Commensalism)の関係を示しました。片利共生は片方がより多くの利益を得て,他方がより少ない利益または損失を被る場合です。片利共生で片方の利益が遥かに大きい場合を「寄生」と呼ぶこともあります。自己と他者が共存するためには,必ず他者の利益があることが前提となります。生存競争のような自然現象には,片理共生も色濃く表れます。

次回に向けて

前編の時点から現在に至るまで,新型コロナのパンデミックやロシア政府によるウクライナ侵攻の情況にも新たな変化が生じています。国内のコロナの感染情況は第8波へと移行しました。前編で記載したように,種々の事情から感染者の検査は十分に行われていません。エビデンスとしての正確な感染者数把握ができていないのです。そのため,痛ましいことですが死者数が感染者数よりは信頼できる評価指標となり,報道もそちらを取らざるを得ない状況です。日本の死者数は過去最大の500人/日を超えました。

さらにコロナによる感染者数や死者数も,今後,信頼ができなくなると前編で述べました。下水のデータや超過死亡数が,現実的かつ客観的な評価指標となる可能性があります。試行された下水サーベイランスの値は,報道される感染者数のおよそ倍程度の感染者が存在することを示しています。例えば,札幌市の下水サーベイランス公表データでは,昨年の第7波で既に個別感染者数データが頭打ち状態にあることが示されており,さらに第8波ではインフルエンザの流行が重なりつつあることも検出されています[札幌市,下水サーベイランス(2023年2月参照)]。

パンデミックへの対峙の基本は,感染の波をできるだけ遅らせることです。その間に,医療体制の整備・ワクチンの改良と接種・新薬の開発と認証などを進める時間をつくることによって,総合的な死者数を抑えることができます。

米国ではこの初動が十分に行われなかったために,2023年1月現在でCOVID-19感染による死者数が110万人に達するという痛ましい状況です。さらに,オミクロン株の新たな変異種であるXBB.1.5によって,この約1か月(28日間)の死者数は1万2千人へと増加を続けています。日本でもこの変異種が増加しつつあり,世界的に見ても深刻な感染状況を示しています。

中国は人口が14億人で,これは米国の4.3倍に当たります。もし米国と同数の死者が同じ割合で生じたら,その数は500万人近くになりますが,現実の医療制度の全国水準を考えると,さらに厳しいことになる可能性があります。そのために経済を一部犠牲にしてでも,人命を守ることは必要だと思われます。武漢で感染が広がってからは,徹底検査と人流制御によって,感染爆発のピークを可能な限り遅延させたと考えられますが,諸般の事情もあって2023年1月8日に公式に緩和政策が開始されました。年末年始を含む1か月間の死者数は6万人(医療施設範囲での統計)と発表されましたが,さらに予断を許さない状況と推察できます。

前編で述べたように,科学的な事実把握がすべての出発点です。事実把握の学問分野が分析科学(Analytical Science)であり、後編のTrans-disciplinarityの概念へとつながっていきます。米国のCDCやNIHだけでなく、NISTのような組織が、将来のパンデミックに備えるために重要になってきます。

ロシア政府のウクライナ侵攻も,新たな「倫理と法」,そして実際に機能できる国際組織への改変が焦眉の急であることを示しています。ここにも科学が必要です。次回は,さらに踏み込んだ議論をしたいと思います。