寄稿[第2回]イノベーションに必須な新しいアプローチを探る(後編)-科学技術と芸術の関係-

ハイライト

第2回中編では,日立鉱山の黎明期から日立製作所が生まれた経緯を当時の写真と遺された証(あかし)を基調に振り返り,倫理資本主義が現実に実施された実例を述べました。そこには多くの人々の苦心惨憺した足跡がいくつも見られました。簡単ではないがやればできるというヒントがたくさん隠されていました。

混迷[VUCA(Volatility,Uncertainty,Complexity,Ambiguity)]の時代と言われる中で,イノベーションを連続させながら倫理資本主義を支えていくことは,どのようにしたら可能なのでしょうか。

今回は,研究開発の核心部に触れながら,その点に迫りたいと思います。

アポロ計画に代表されるロードマップ型の線形(直線的)研究開発の成功例を見直した後,なぜ,非連続のイノベーションには,別のアプローチが必要なのか,具体例を見ながら探っていきます。

そこからは,さらに新しい倫理資本主義の姿が見えてきます。なぜなら,今まで述べてきたように,従来の倫理自体が,人間を中心とした習俗・慣習からできてきた経緯があるからです。人新世(Anthropocene)という新たな地質年代に入った今,倫理そのものを,人間が生かされている自然を中心とした体系へと180度転回しなければならないからです。すると,今までの人間を中心に置いた倫理資本主義では,より普遍的な未来の方向を捉え切れません。人間が自然(じねん)の中に生かされている共生(ともいき)の概念から構成される新たな倫理に基づく資本主義,すなわち「自然(じねん)資本主義」の概念が必要となってきます※)。

自然(じねん)が元々の東洋の概念ですので,明治初期に「Nature」が日本語訳された西洋の概念の自然(しぜん)とは異なります。ここではとりあえず従来のHuman Centered Capitalismに対して,Nature Centered Capitalismとしておきましょう。

- ※)

- 経済学の中にも自然資本という概念があります。資本の概念を拡張して,森林,土壌,水,大気,生物多様性,生物資源など自然によって形成される人間の経済活動に必要な資本全体を指しています。自然資本の中に人間(ヒト)も含めた新たな概念です。

第2回後編となる本稿では,新しい資本主義を現実のものとし,世界の調和をもたらす芸術の役割についても述べたいと思います。新しい発想に近づきたいので,少々の飛躍はお許しください。

ロードマップによる線形研究の限界を超える

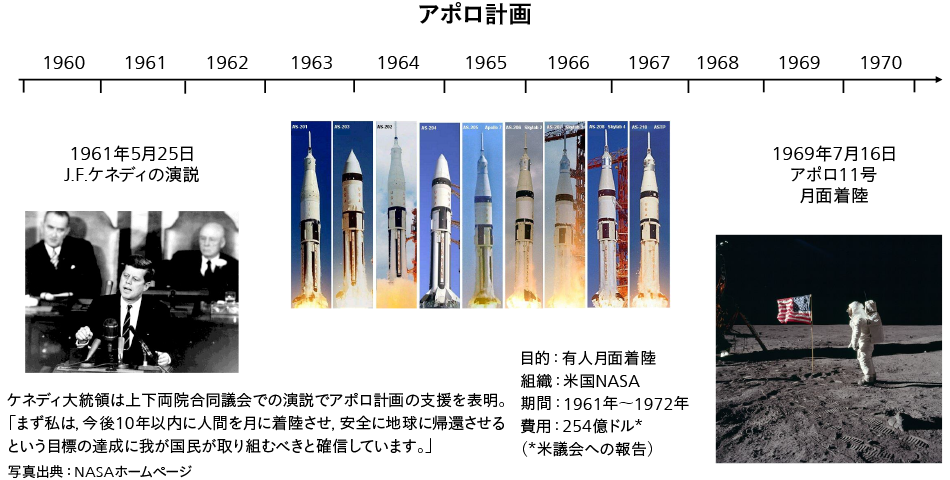

種々の研究開発管理手法を駆使して成功した典型例はNASA(National Aeronautics and Space Administration:アメリカ航空宇宙局)の「アポロ計画(1961-1972)」(有人月探査計画)であると思われます。これは「We choose to go to the moon」(J.F. Kennedy,1917-1963)でよく知られる目標が明確な米国の国家プロジェクトでした(図1参照)。

このプロジェクトが成功したのは,極めて具体的な目標が最初に設定されたので,研究開発の種々の技法が効果的に機能したからだと考えられます。最近の内閣府の大型プロジェクトの「ムーンショット型研究開発制度」というのもアポロ計画に由来しています。世界の研究開発は,このアポロ計画をお手本としたものも多いかと思われます。

例えば,Web上に残っている日立製作所中央研究所の歴史と概要や日立製作所のWeb上に公開されている十数年前の研究開発計画,そして公開されている最近の開発計画を見てみると,今までの研究開発成果と将来計画を確認することができます※)。

自主開発技術の最初は,第2回中編で述べた5馬力の誘導電動機です(基本原理のクレジットはニコラ・テスラにあります)。現在,世界あるいは日本全体の総電力消費量のおよそ50%が,誘導電動機で消費されているといういくつかの記述もあり,黎明期の開発と計画・目標は正に的を射たものであることが分かります。第2回中編で述べたように,小平浪平翁のロードマップの出発点は100年以上を経過した現在も輝き続けています。

さらに,当時から,ロードマップの手法を超える深い概念が存在していたと感じるのです。

- ※)

- 1.星合正治,日立製作所中央研究所の歴史と概要(設立20周年記念),日立評論(1962)。

2.小豆畑茂,新たな成長を加速する研究開発戦略(2010)

3.鈴木教洋,研究開発戦略:グローバルイノベーションリーダーに向けて(2022)

米国のアポロ計画は当時のNASAによって成功裏に終わりました。

NASA第9代目のゴールディン長官(Daniel Goldin,在任期間歴代最長:1992-2001)は,宇宙科学の次に脳科学を考えていて,国分寺の筆者の研究室を訪れたことがありました。筆者にとってもアポロ計画の研究開発マネジメントを,「第一次情報」として学べたのは幸運でした。長官は議論のお返しにと,「意識」の研究を続ける米国のThe Neurosciences Instituteのエデルマン(Gerald Maurice Edelman:1972年ノーベル生理学・医学賞,1929-2014)所長を紹介下さり,ラホヤの研究所を訪問して議論を続けることとなりました。

エデルマン所長は,ロードマップ型の研究開発の対極に位置するアプローチをとっていました。幼い時に天才ヴァイオリニストとして活躍した芸術家でもありました。音響の素晴らしい音楽ホールを中心に研究棟が配置されていて,どの研究者と議論しても,発想や実行力に卓越した能力を持っていると感じました。ゴールディン長官とエデルマン所長の興味は,ロボティクス・AI(Artificial Intelligence),そして人間の「意識」の研究にありました。「意識」は古くから,哲学・心理学・美学・芸術の大きな課題でした。それが,自然科学・技術からアプローチが可能になってきたのです。

宇宙へと科学を進める先に,やはり脳内の宇宙と言われる現生人類の「意識」の世界が次の大きな課題と考えていたと思います※)。

- ※)

- The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness (Basic Books, New York 1990)など,「意識」に関する著作も多い。

宇宙から脳,そして人間の意識研究へ

「意識」の研究には長い歴史がありますが,DNAを発見したフランシス・クリック(Francis Harry Compton Crick,1916-2004)も,1990年頃から自然科学としての「意識」の研究を始めました※)。

- ※)

- F. Crick, and C. Koch, Towards a Neurobiological Theory of Consciousness. Seminars in Neuroscience(1990)

さらに,同じ頃からロジャー・ペンローズ(Sir Roger Penrose,執筆時92歳,真摯な数理物理学者)先生による量子物理学からのアプローチもあります。しかし,このような類の研究はロードマップが描けません。ペンローズ先生自身が数理物理学者でありながら,「意識の量子論」を唱えて,一時,誤解された時期もありました。しかし,最近になって(2020年),まったく別の業績でノーベル物理学賞を受賞されたのは,多くの方々の記憶にまだ新しいでしょう。

ペンローズ先生を見ても,発見や発明は不連続な遷移なのです。それだからこそ,深い考察と慎重かつ地道なアプローチ,そしてロードマップに代わる新たな方法論が必須なのです。

筆者も,OECD(Organization for Economic Co-operation and Development:経済開発協力機構)のグローバルな脳研究にマイケル・ポズナー(Michael I. Posner,執筆時87歳)先生とご一緒した1990年代から,実用研究の片隅で,地道な基礎研究を続けており,ポズナー先生は,「注意」(Attention)の切り口から「意識」の厳密な基礎研究を続けています※)。

- ※)

- 「Learning Sciences and Brain Research」(OECD):1999年から2010年にかけてOECDによって展開された「脳科学と学習・教育」に関するグローバルな脳研究プロジェクト。北米ブロック議長:マイケル・ポズナー,欧州ブロック議長:クリストファー・ボール[途中から若手のスタニスラフ・デアーン(Stanislas Dehaene,執筆時59歳)に交替],アジア豪州ブロック議長:伊藤正男の各先生。筆者はOECD側の国際諮問委員として全体に関わるとともに,日本チームの「生涯学習の脳科学」という研究プロジェクトの取りまとめを理化学研究所と共同で行いました。

図1|米国のアポロ計画 歴史に残るアポロ計画は,1961年のケネディ大統領の演説に始まった。今後10年以内に人間を月に送り,同時に安全に地球に帰還させるという計画の宣言だった。そして1969年にアポロ11号によって,それは達成された。この計画は極めて緻密であり,ロードマップは多重階層的に常に新たな問題が発生する場合の対処法を明瞭にしながら進められた。

歴史に残るアポロ計画は,1961年のケネディ大統領の演説に始まった。今後10年以内に人間を月に送り,同時に安全に地球に帰還させるという計画の宣言だった。そして1969年にアポロ11号によって,それは達成された。この計画は極めて緻密であり,ロードマップは多重階層的に常に新たな問題が発生する場合の対処法を明瞭にしながら進められた。

図2|宇宙を往復した神経の図と帰還直後の宇宙飛行士の方々 「Wired NextFest 2007」がロサンゼルスで開催された際に,その直前に宇宙から帰還したNASA宇宙飛行士の訪問を受けた。「宇宙と脳」という研究テーマで共同研究を提案され,脳神経科学の専門家で医師でもあるウイリアム博士が宇宙に持って行ったカハールの神経描画の写真を,額に入れて贈呈された。これを知った日本のJAXAからも共同研究の依頼があり,向井千秋氏ほか日本の宇宙飛行士の方々とも種々議論する機会があった。

「Wired NextFest 2007」がロサンゼルスで開催された際に,その直前に宇宙から帰還したNASA宇宙飛行士の訪問を受けた。「宇宙と脳」という研究テーマで共同研究を提案され,脳神経科学の専門家で医師でもあるウイリアム博士が宇宙に持って行ったカハールの神経描画の写真を,額に入れて贈呈された。これを知った日本のJAXAからも共同研究の依頼があり,向井千秋氏ほか日本の宇宙飛行士の方々とも種々議論する機会があった。

歴史的にはアポロ計画の成功によって,ロードマップ型の大型研究開発が世界に広まりました。基礎技術がある程度成熟した分野には優れた研究開発技法であるのですが,基礎が未成熟の新たな発見や発明を含むイノベーション創出には,このようなロードマップ型の技法は適用が困難で,適用しても形式的な管理になりがちです。

発見や発明はそれぞれが非連続な遷移(Transition)であり,最先端(最尖端)すなわちState-of-the-art研究を進めることの本質はまさに芸術そのものだと言えるからです。

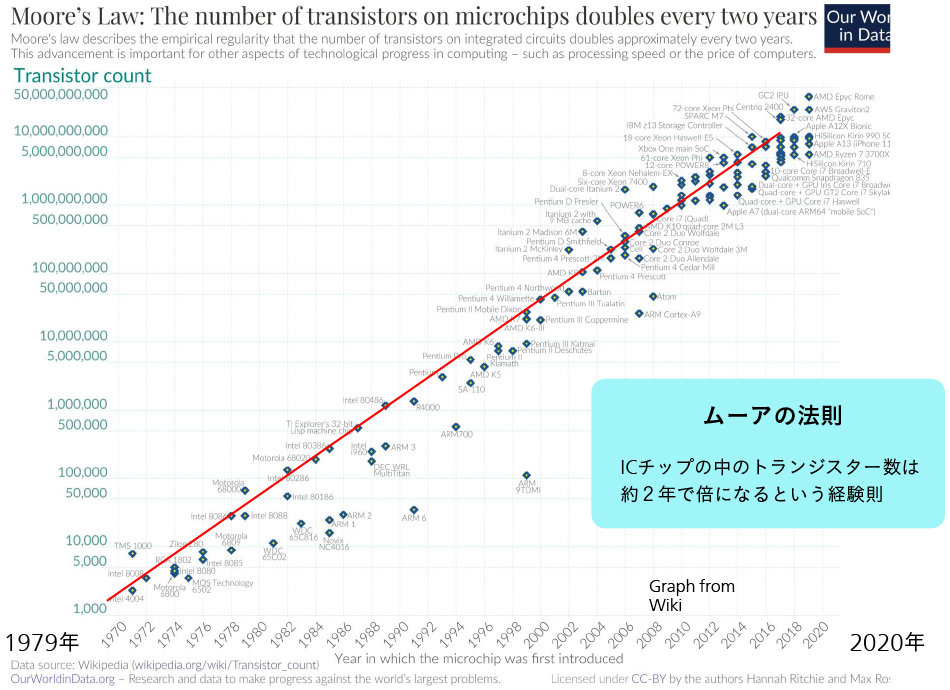

このように,NASA型のロードマップによる研究管理には落とし穴があります。例えば2020年には,30年後の2050年の未来を見据えて,着手すべき研究とロードマップを描くという科学技術政策が流行りました。半導体の分野では,「ムーアの法則」という経験則が良く知られているからです。図3に示すように,半導体チップの単位面積あたりのトランジスターの数は,2年で倍になるというものです。

図3|ムーアの法則 ICチップの中のトランジスターの総数は,約2年で倍になるという経験則である。

ICチップの中のトランジスターの総数は,約2年で倍になるという経験則である。

この法則は長期間に亘って成立している。アポロ計画のように,10年後の目標が容易に見えるので,階層的なロードマップがよく機能する。明示された目標達成のためには,基礎研究,応用研究,実装研究といういわゆる線形型の研究開発が可能となる。

しかし,新たな概念で新市場を形成するような研究には,必ずしも向いていない。

しかし,2020年時点で30年後を考える際に,過去に遡った30年前の1990年時点の状況を再確認してみれば分かりやすいと思います。2020年時点では当たり前になったスマートフォンやYouTubeなどの普及を,1990年時点で予測できたでしょうか。CERN(European Organization for Nuclear Research:欧州原子核研究機構)が開発したWWW(World Wide Web)関連ソフトが公開されたのは1993年になってからです。すなわちロードマップ型の研究開発は,正しい適用を誤ると意義と同時に成果をも失ってしまうのです。日本ではこの反省が特に必要だと感じています。

2019年にはスウェーデン王立工学アカデミー(IVA:The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences)が創立100周年を迎え,過去の100年間を振り返り,未来の100年間の科学技術を熱く議論しました。その際にMIT(Massachusetts Institute of Technology:マサチューセッツ工科大学)から過去の人工知能(AI)のProductivity(生産累計金額)についての報告がありました。注目されてきたAI分野でしたが,長年にわたって生産累計金額は零に極めて近かったのです。そして,これはかならずしもAI分野に限ったことではなくて,多くの新分野,特に汎用技術(GPT:General Purpose Technology)に言えることなのです。

すなわち産業がその価値に気づいたところから,投資が急速に始まり,同時に売り上げ額が急増していくのです。そしてロードマップ型の研究開発が開始されます。まさにAIの中でもChat GPTに代表される「生成AI」が,昨年,2023年には社会現象となりました。たった数か月の間に世界を席巻したことはまだ記憶に新しいと思います。しかし,多くの人々がまだ気づかないうちに,MITの最先端研究者は,上記のように2019年時点で,具体的なAIを例に客観的な指摘を行ったのです。

コラム1

ロードマップを補い強化した特別研究制度「特研」

「特研」は日立製作所の中で独自に培われた研究開発の手法です。線形モデルの研究開発において,最終段階での技法であり,海外でも「TOKKEN」として引用されました。必要性から自然発生的に生まれてきたもので,優れて環学的(Trans-disciplinary)であると感じられます。

ロードマップ上に目標点があって,かつ世界に類例がないような新製品を生み出す際,あるいは大きな市場が期待される革新技術(シュンペーターの破壊的技術)を実現する際に,いわゆる「死の谷」を超えるための技法です※)。

筆者自身も,MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴描画装置)関連の製品開発時に,この「特研」を実質的な責任者(統括主任技師)として,計3回体験しました。第1号の製品納入日(通常2~3年先)を先に決めて,背水の陣を敷くのです。その代わりに全社の応援体制が特研終了まで続きます。「特研」主任管理者には当該製品の事業部長が当たり,全社の関係研究所長(筆者の場合は,当該事業所は計測器事業部・那珂工場で,関係研究所は,中央研究所・日立研究所・システム開発技術研究所・生産技術研究所ほか)と複数の関係事業所長(病院長を含む)は,「特研会議」に全員出席して「特研」を強力に推進しました。

- ※)

- 「死の谷」:基礎研究の結果を社会実装可能な技術として完成させる直前に,実用上解決しなければならない多くの障壁や,資金面での逼迫によって中途で研究開発が沈没する現象。

コラム2

「落穂拾い」という社内制度と「有言実行」

「落穂拾い」は1950年代に晩年の馬場粂夫博士が傾注された制度です。馬場博士は,小平浪平翁が常に将来を見据えて進む中で,現場の諸問題に正面から対峙した人だと感じています。技術開発には失敗がつきものであるとして,製品の不良事故に関わった人間全員で再発を防ぐことを考えました。確かに絶対的に確かな技術などは存在せず,事故の確率をいかに社会的に許容される水準まで下げるかが,モノづくりにおいて本質的な概念です。「失敗は成功のもと」として,寛大に対処する建前でありながら,実際には極めて苛酷な制度でした。なぜなら,前提に「顧客第一主義」があるからで,顧客に迷惑をかけることは絶対悪となるからです。

前述の「特研」を3回経験して,筆者も一度,関係副社長以下,全社レベルの「落穂拾い」にかかって,忘れられない思いをしました。返仁会は,元はといえば,博士号所持者は変わり者であることを自省して変人と呼ぶとし,馬場博士は自ら大変人と称していたのです。小平浪平翁は典型的な「不言実行」の方と思いますが,一方,馬場博士は「有言実行」を旨とされました。筆者は最初「有言実行」とは品格のない言葉だと思っていましたが,あるとき社内の日めくりカレンダーに何か書くように頼まれた時に,考えあぐねた末にこの言葉を解説付きで書きました。現場に必要なのは,この言葉であることに気づき,爾来,今でも実行に努めています。大勢の人々が関わる開発プロジェクトでは,明瞭な発言を繰り返して初めて全組織が同じ認識を持てるようになります。また,初めて言い出す勇気を持つことが,第一歩でもあるからです。現場の実感から出た言葉だと思います。

欧州(オランダ)には,「輝ける失敗研究所」(The Institute of Brilliant Failure,Director: Prof. Dr. Paul Louis Iske)というのがあって,イスケ所長と議論したことがあります。新しい形での「失敗」への取り組みが,今,ますます必要になってきています。

なぜ芸術が科学技術の発展に必須なのか

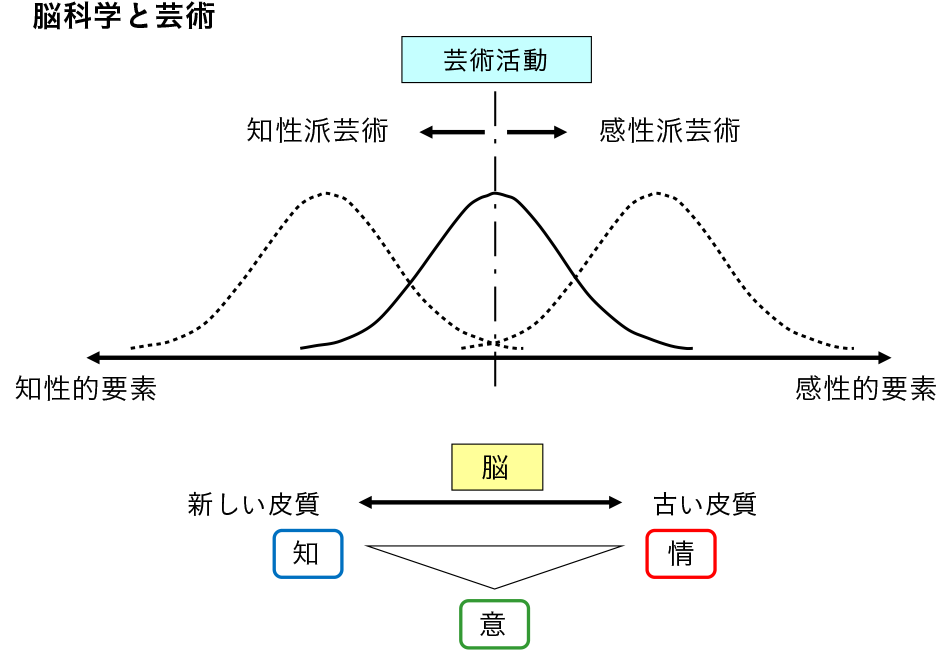

脳は脳幹を中心としてその外側に層状に進化してきました。中心部である脳幹は生命を維持する脳を囲むように,その周囲に古い大脳皮質(生きる力を駆動する脳),さらにその周りに新しい皮質(よりよく生きるための脳)が進化しました(第2回前編:図11)。

現代人に特に大切とされている知識やスキルは,最後に進化してきた大脳新皮質に関係が深いのです。しかし,教育や学習で得た知識やスキルを用いて何かをするという意欲は,その内側の古い皮質が産み出すのです。ですから内側の意欲や情熱があって初めて新しい皮質で司られる知識やスキルが生かされるのです。この意欲や情熱は芸術の本質にも直結します。

シュンペーター(Joseph A. Schumpeter,1883-1950)は『経済発展の理論』 (1912)の中で,イノベーションは「異質な二つの概念を新たに結合して新概念を創発すること(新結合:New Combination)」であって,そこには強い意欲が必要であるとしました。さらに,生活が満ち足りると,創造意欲が低下して,やがて資本主義が滅びる可能性にまで言及し,米国で問題とされました。

イノベーションの本質は,管理手法のロードマップにあるのではなく,もっと根源的な意欲と情熱に支えられているのです。そこは芸術と紙一重になってきます。そこから,科学技術分野への芸術の取り込みという新たな潮流が生まれつつあるのです。

芸術の起源には多くの説があります。

抽象的な概念を表象(Articulation)として明示する試みは,現生人類(6万年前までに進化してからアフリカを離れた他に亜種を持たないホモ・サピエンス・サピエンスを指す場合が多い)の移動の途中で,動物絵画の壁画などさまざまな文化的な遺跡に残されています。プラトンやアリストテレスも芸術の議論をしていました。古代ギリシャには,彫刻なども自然(人間も含まれる)を模倣する営みと考えられていましたが,近代になって美学が誕生した頃から,今の芸術という概念が生まれたと考えられます。

美学の学者とは異なった視座から,「芸術とは何か」について取り組んだのは文豪トルストイ(Lev Nikolayevich Tolstoy,1828-1910)でした。『芸術とは何か?』(1897)という著作は,真摯にこの問題に取り組んで自問自答し,一部はさらに混乱しているようにも読めます。実際,トルストイは多くの芸術を批判し,自分の文学作品まで批判的に見ています。

一方,脳神経科学から見るとトルストイの思いは,「人間が創った作品や,人間による演奏・演舞によって,その深い感動を他者と共有する営み」と解釈できるように思います。芸術による感動は,感性と理性の双方が常に同時に存在すると考えます(図4参照)※)。例えば,現代美術の作品のように,理性的な側面(概念の発見)が強調される場合もありますし,現代音楽でもケージ(John Milton Cage Jr.,1912-1992)の作品の『4分33秒』のように,同じく理性(概念)が極端に強調されることもあります。この定められた時間の間,舞台に現れた演奏者は,演奏らしきことを何も行わないのです。

- ※)

- 理性(Reason),悟性(Understanding),感性(Sensibility),知性(Intelligence)の定義は,分野あるいは流派によって異なります。本来はその都度定義して用いるべきなのですが,複数分野に関わる場合には緩やかに使用します。

空間を強調した美術と,時間を強調した音楽に芸術分野は分かれますが,それを文字化すると文学作品が生まれます。例えば,音楽の場合は,図4に示した「感性と知性」が動態均衡を保ちながら時間軸状で変化することになります。作曲家によっても,あるいは作品の時代背景によってもこの動態均衡が変化しますが,演奏の途中でも絶えずこの動態均衡が変化していきます。そして,肝心なことは作品を通じて作曲者の感動や演奏者の感動を,他者である視聴者と共有するのです。人間が介在しなければ,永い時間と川の流れが作ったどんなに美しい石であっても芸術作品と言わないし,美しい虹に感動しても,虹を芸術とは言いません。制作者と鑑賞者が存在して初めて芸術作品となるのです。芸術家が自分だけのために制作した作品は,死蔵された芸術品なのかもしれませんが,生きた作品ではない。人間活動が介在して初めて芸術が生まれるのだと思います。観測して初めて実在することになる量子力学と似ています。

図4|知性と感性の調和が芸術の根源 現生人類の脳は,「知情意」と言われるように,知性(人間特有なものは「理性」),感情(人間以外の動物を含める際には「情動」),意志などが,それぞれの機能領野によって司られる。進化の過程で,それらは連続的に変化してきているが,現生人類特有の非連続性は,その知性に属する「言語」と感情に属する共感性[特に高次な共感性である同情(Sympathy)]に現れている。

現生人類の脳は,「知情意」と言われるように,知性(人間特有なものは「理性」),感情(人間以外の動物を含める際には「情動」),意志などが,それぞれの機能領野によって司られる。進化の過程で,それらは連続的に変化してきているが,現生人類特有の非連続性は,その知性に属する「言語」と感情に属する共感性[特に高次な共感性である同情(Sympathy)]に現れている。

芸術のほとんどは,知性的要素と感性的要素の動的均衡の上に成り立っていて,時間軸に沿った事象あるいは場面ごとに,これらの二つの要素の割合が変化する。

黎明期の日立の文化・芸術施設

黎明期の日立鉱山では,近隣の人々も楽しめるような文化・娯楽のための施設が作られました。最初に作られたのは,1913年に開館した本山劇場です(図5左上)。日立製作所は,設立3年目でまだ創業小屋の時代です。

1916年には大雄院劇場の設計が開始され,1917年には共楽館が,鉱山技師たちの努力によって建設されました(図5右上:初期の共楽館は右隅に古い外観が映っている)。この共楽館は,現在,日立市に寄贈され日立武道館として整備され,現在も使用されています(図5左下:国指定有形文化財)。東京の歌舞伎座を手本として,収容人数は約1,000名,回り舞台と,収納できる花道も備えていました。杮(こけら)落としには,4代目沢村源之助丈(1859-1936)・2代目市河左団次丈(1880-1940)一行50余人による歌舞伎公演が3日間続けて行われたと記録されています。

映画関係も上映可能で,初期には活動写真から始まり,戦後には最新の映写機も据えられ,新作の映画も観られるように取り計られました。一方で,東京・大阪からも役者を招いて歌舞伎などの伝統芸能の上演を行っただけでなく,西洋音楽の演奏会や文化講演会,そして時には当時活躍した歌手や踊り手を招いて,鉱山と近隣の人々を楽しませ,小中学校の学童が自然な形で文化・芸術に接する場となりました。

図5|日立鉱山黎明期の芸能・文化施設 左上は本山劇場,右上は往時の共楽館,左下は現在,日立武道館として使用されているかつての共楽館である。工場の設計者が設計し,工場で建設した珍しい建造物である。東京の旧歌舞伎座をイメージするデザインとなっている。工場と同じように,天井に大きな換気孔が設置されている特徴がある。右下は,後になって使用された最新型の映写機で,日鉱記念館に保存されている。

左上は本山劇場,右上は往時の共楽館,左下は現在,日立武道館として使用されているかつての共楽館である。工場の設計者が設計し,工場で建設した珍しい建造物である。東京の旧歌舞伎座をイメージするデザインとなっている。工場と同じように,天井に大きな換気孔が設置されている特徴がある。右下は,後になって使用された最新型の映写機で,日鉱記念館に保存されている。

https://www.kyorakukan-tsudoi.com/

共楽館から小平会館へ

さらに日立製作所創業50周年(1960年)の際には,共楽館とは別に本格的な多目的ホールとして,小平会館が建設されました。日立市の海を見渡せる丘の上に建っていました。杮落としの記録が次のように残っています。オーケストラという話もあったそうですが,結局,「文楽」が上演されることになりました。当時の倉田主悦社長(日立製作所2代目社長, 1889-1969)が『古典を愛そう』と題して書いていますが,8代目竹本綱大夫(1904-1969)の人形,10代目竹沢弥七(1910-1976)の三味線,そして10代目豊竹若大夫(1888-1967)の義太夫節でした。以上の出演者は全員,重要無形文化財(人間国宝)になられた方々です。倉田社長は「『壺阪』(壺阪霊験記)が圧巻だった。いつ,いかなる時と場所にあっても,ひたむきに,全力を傾けて日本の芸能を披露してくれることに心を惹かれた」と述べています。創業社長も芸術には造詣が深かったですが,2代目社長も芸術に深い理解があったことが分かります。

(小泉英明・市川團十郎,『童の心で:脳科学と歌舞伎』工作舎,2012,小泉英明『日本の芸能』NHK, 2014)。

小平会館の杮落としに邦楽を優先させたのも当時の日立製作所幹部の見識ですが,洋楽でも歴史の残る見識と実績が残されています。

この小平会館には,設立とほぼ同時に,オーストリアから輸入された最高峰のコンサート用グランドピアノが設置されたのです。このピアノはベーゼンドルファー社製の通称「インペリアル」でした。これはブゾーニ(Ferruccio Busoni,1866-1924)の要望に沿って開発された世界のピアノのなかでもフラグシップモデルです。このピアノが設置されていることもあって,小平会館では世界のピアニストが茨城の地で,東京・大阪と同じように演奏会を引き受けてくれたのです。

開館した翌年の1961年にはニューヨーク・フィルハーモニック・オーケストラと共に初来日したバーンシュタイン(Leonard Bernstein,指揮者・ピアニスト・作曲家,1918-1990)が演奏し,その時の副指揮者は若き日の小澤征爾氏(1935- 2024)でした(東京公演は落成したばかりの東京文化会館)。小平会館の水準を示す好例です。

筆者も小平会館でアニー・フィッシャー(Annie Fischer,1914-1995)女史が,このピアノを演奏した際に,とりわけ深く感動したことがあります。演奏後に,ゆっくりお話しする機会を得たのですが,「ハンガリーにいらしたらリスト音楽院にお立ち寄りください」と言われました(数年後にリスト音楽院にお邪魔しました)。

協創の森国際会議場とベーゼンドルファー・インペリアル・ピアノ

日立中央研究所の所長も務めた鈴木教洋CTO(現在,日立総研会長)が中心になって,新しい時代に備えた「協創の森国際会議場」(馬場記念ホール)が,2019年に創設されました。建設段階からいろいろと相談を受けましたが,当時,海外では数多くの大規模国際会議場が建設されている状況でした。何か日立独自のメッセージが発信できる杮落としが必要と考えて,小平記念館にあった前述のインペリアル・ピアノを探し出して,この会議場に移譲できないかと考えました。多くの方々の尽力と温かい協力によって,日立市の日立総合病院が預かっていたこのピアノを,まずは一定期間借りることが実現しました※)。

- ※)

- 小平会館は2011年の東日本大震災で大きな被害を受けて取り壊されることが決まり,2016年には更地となりました。歴史的な銘器であるコンサートグランドピアノは,日立総合病院が引き取り,ひっそりと病院コンサートに使用されていました。岡裕爾名誉院長ほかの尽力によって,東京国分寺の協創の森国際会議場に移すことが実現しました。

本稿で述べているように,これからの研究開発は芸術をかなり中心に置くことが必須になると考えており,小平浪平翁の心にあった芸術の大切さを多くの方々に認知してもらう機会になればと考えました。現実に,世界の現状と歴史を見ても,芸術への傾注は創造的な研究開発の活性度指標になっていると感じます。

現在,東京大学の先端科学技術研究センター(先端研)は,世界最先端の成果とともに,芸術志向に向かっています。最近,フランスのプレイエル社がこのインペリアルと同じ頃に製造した世界でも貴重なコンサート用グランドピアノが,同センターに思いがけず寄贈されました。1年近くかけて修復され,かつての素晴らしい音色が蘇りました。往年の名ピアニストのコルトー(Alfred D. Cortot,1877-1962)らにお願いして,当時の世界一のピアノを選び,日本の文化芸術のために輸入したのは,小平浪平翁が一度は日立製作所に迎えた安川第五郎氏(安川電機創業者,1886-1976)だったのです。当時,パリに住んでいた安川第五郎氏の義理の娘である安川加壽子女史(1922-1996,東京藝術大学名誉教授やショパンコンクール審査員を務めたピアニスト)が,師のレヴィ(Lazare Lévy,1882-1964)にお願いして,最高のピアノ選びが始まりました。このピアノのフレームにはコルトーとレヴィのそれぞれのサインが今も残っています。

図6|小平会館で使用されてきたインペリアル・ピアノの修復後の最終調整 ベーゼンドルファーの象徴的存在であるインペリアルは,最低音を長6度低いCまで,9鍵拡張している。この低音弦にはピアノ線の周りに銅線が一重あるいは二重に巻かれていて,この倍音が素晴らしい音色を支えている。修復後の最終調整時に,老朽化したペダルが脱落したが,中央研究所試作部の応援を受けて急遽修理され,音色も本来の素晴らしい状態に戻された。

ベーゼンドルファーの象徴的存在であるインペリアルは,最低音を長6度低いCまで,9鍵拡張している。この低音弦にはピアノ線の周りに銅線が一重あるいは二重に巻かれていて,この倍音が素晴らしい音色を支えている。修復後の最終調整時に,老朽化したペダルが脱落したが,中央研究所試作部の応援を受けて急遽修理され,音色も本来の素晴らしい状態に戻された。

修復する際に,ベーゼンドルファー社が調べたのですが,このピアノは日本で2番目に輸入されたインペリアルでした。1番目が行方不明ということもあって,日立が輸入したこのピアノは,極めて貴重なものであるとのことでした。図6に示したように,修復を終えて最終チェックの最中にも,古くなったペダルがはずれ落ちる事故もあり,研究所の試作工場が支援し,急遽,さらに修理を加えたような状況でした。

図7|小平会館にあったコンサート用ピアノを日立国際会議場に搬入し修復・調整 日立中央研究所協創の森国際会議場の杮落としに備えて修復・調整を終えたベーゼンドルファー・インペリアル・ピアノ。ドイツを中心に活躍しウィーンの音色(ヴィエナ・トーン)に造詣が深い,ピアニストの江澤聖子国立音楽大学教授(日本音楽コンクールピアノ部門第一位)による最終チェックの様子。

日立中央研究所協創の森国際会議場の杮落としに備えて修復・調整を終えたベーゼンドルファー・インペリアル・ピアノ。ドイツを中心に活躍しウィーンの音色(ヴィエナ・トーン)に造詣が深い,ピアニストの江澤聖子国立音楽大学教授(日本音楽コンクールピアノ部門第一位)による最終チェックの様子。

かつてのヴィエナ・トーンが復元されたことを,ドイツでも活躍された江澤聖子国立音楽大学教授に確認してもらい,杮落としの式典では,江澤先生が過密なスケジュールを縫って,ショパンのバラード第1番を演奏しました。

来賓のオーストラリア大使に,後日お目にかかった際には,「あのコンサートが大変印象的であった」と,とても喜んでいました。オーストラリアは単位人口あたりのノーベル賞受賞者が多く,ブライアン・シュミット(Brian P. Schmidt,1967-,2011年ノーベル物理学賞)博士も,オーストラリアから生まれた発明である「音楽用シンセサイザー」を例に,科学技術における芸術との相互作用を力説しています。

科学技術でも,この感動が突き動かして,新発見や新発明が生まれると考えています。ですから,イノベーションの源泉は芸術と紙一重のところにあるのであって,そこを見落とすと,ロードマップの管理に長けた管理者と,規則に縛られて動く研究者の一群から構成される組織が発生しやすいのです。そのような組織はやがて衰退していくことが多くの事例が明瞭に示しています。

芸術と連携が必須なこれからの研究開発とは

―スウェーデン王立工学アカデミー(IVA)の創立100周年記念シンポジウム―

日立製作所が株式会社として久原鉱業日立鉱山から正式に独立したのが1920年2月です。一方,IVAは1919年の10月に創立されました。その差は4か月だけです。IVAが創立100周年記念に,過去の100年間を振り返り,そして未来の100年間を討議したのです。

北欧のアカデミーには,既に芸術との協創が溢れています。IVA創立100周年記念シンポジウムでは,音楽家も講演の間に短い演奏を入れたり,あるいは自らが工学者と一緒に講演したりと自然な形で相互に交流しました。現地で実際に感じたのですが,芸術は,生活や科学技術にも必須な形で取り入れられています。カロリンスカ大学や附属病院には美術品が必ず置かれていましたが,スウェーデンの法律で公共の建物には,建設費から定率で芸術作品を購入することが決められていると聞きました。したがって,公共の建物には美術品が必ず配置されています。

図8|科学技術が融合する北欧と世界が気づく前の生成AIの議論 スウェーデン王立工学アカデミー(IVA)の創立100周年記念を祝う国際工学アカデミー連合(CAETS)の年次総会で,2019年の段階で生成AIの重要性と,なぜまだ気づかれていないかの機序(研究と産業の関係)が発表された。発表や討議は,ピアノ三重奏やチェロ,ヴァイオリンの独奏などの演奏を挟んで行われた。北欧では芸術と科学技術がすでに融合されつつある。このシンポジウムでは,過去100年間の科学技術を振り返り,次に未来の100年間を皆で考えるという内容であり,極めて質の高いシンポジウムであった(資料提供はIVAのご厚意による)。

スウェーデン王立工学アカデミー(IVA)の創立100周年記念を祝う国際工学アカデミー連合(CAETS)の年次総会で,2019年の段階で生成AIの重要性と,なぜまだ気づかれていないかの機序(研究と産業の関係)が発表された。発表や討議は,ピアノ三重奏やチェロ,ヴァイオリンの独奏などの演奏を挟んで行われた。北欧では芸術と科学技術がすでに融合されつつある。このシンポジウムでは,過去100年間の科学技術を振り返り,次に未来の100年間を皆で考えるという内容であり,極めて質の高いシンポジウムであった(資料提供はIVAのご厚意による)。

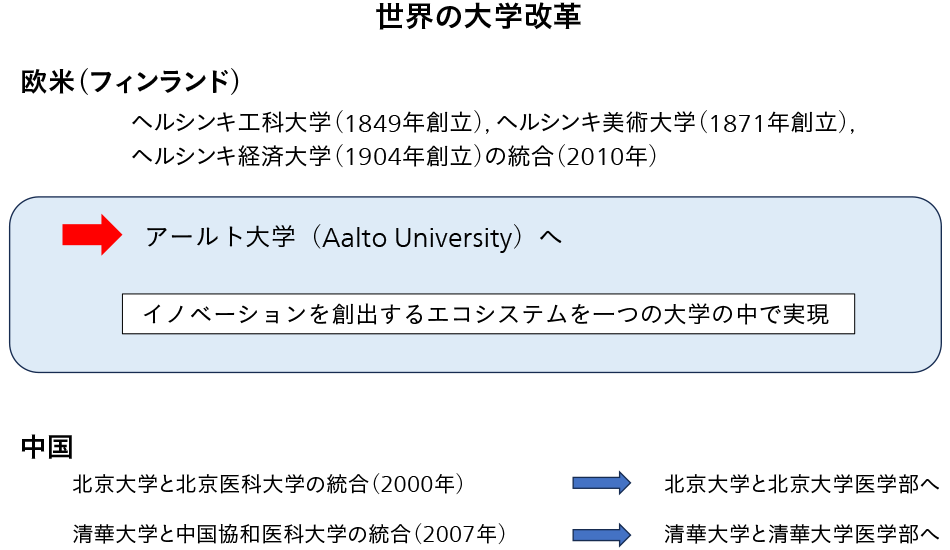

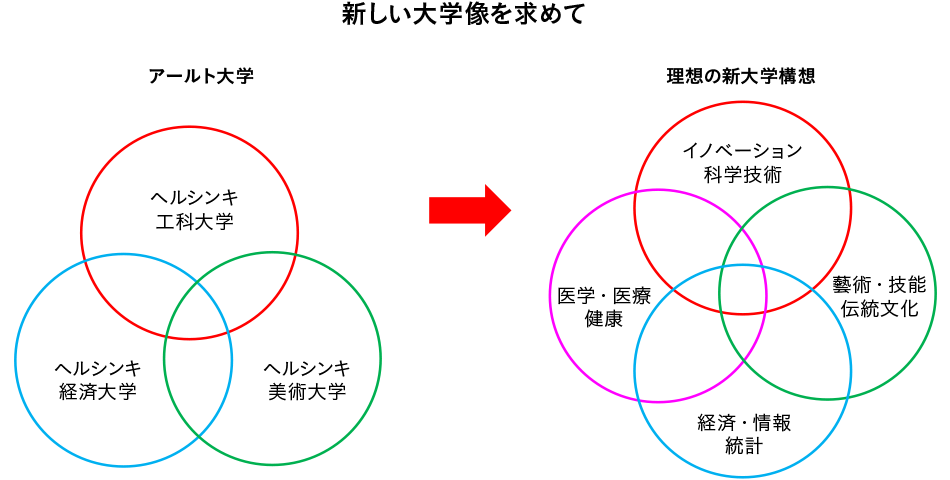

隣国のフィンランドでは,後述するように,ヘルシンキ工科大学とヘルシンキ芸術大学がデザイン分野を仲介させて連携するうちに,ヘルシンキ経済大学も加わって,アールト大学という新たなイノベーションを生み出す拠点大学に生まれ変わりました。

一方,米国でもMITは,人文学・芸術・社会科学学部のなかに,「音楽と舞台芸術」(Music and Theater Arts)というプログラムを有しています。その経緯と意義については全米工学アカデミー(NAE:National Academy of Engineering)会長を務めたヴェスト先生(Chuck M. Vest,MIT 15代総長,1941-2013)から詳しく伺ったことがあります。発端は,米国のレーダー開発のリーダーだったジェローム・ウイズナー先生(Jerome B. Wiesner,MIT13代総長,1915-1994)なのですが,この方はケネディ大統領の科学アドバイザーとして,前述のアポロ計画を進言した人です。MITの中にあって,この芸術プログラムはとても大切にされてきた経緯があります。それは,まさに芸術が創造的な科学技術になくてはならないものだからです。ヴェスト先生の話では,音楽学科では音楽学よりも演奏芸術や作曲が中心となっており,芸術そのものがMITの科学,技術の深さや進展に直接寄与できるからだとのことでした。演奏家・作曲家と科学者・技術者は互いに触発されています。

日立製作所の創業100周年記念講演会

2010年には日立創業100周年の記念講演会が,東京国際フォーラムにて開催されました。その際にアマルティア・セン先生が,米国ハーバード大学から出講し,創業100周年に相応しい素晴らしい記念講演を行いました。また,緒方貞子先生(元国連難民高等弁務官,1927-2019年)との対談も現生人類の次の100年間を示唆する内容となりました。

講演が始まってセン先生の口から「聖徳太子」という言葉が現れた際には,本当に驚きました。セン先生の名付け親はインドの詩人であるタゴールでした。インドのタゴールの学校に通った頃,聖徳太子の十七条憲法を知って日本の文化に深い感銘を受けたとのことでした。

図9|『日立評論』の日立創業100周年記念講演録の表紙と100周年記念講演:日本と世界の将来 講演会は2010年に東京国際フォーラムの各ホールにて開催された。図左にその講演録の表紙を示す。3x3の9枚の写真は,写真左上:中西宏明第10代社長(1946-2021):日立製作所の現況に関する講演,図右上:アマルティア・セン教授による100周年記念講演,左中:吉川弘之第25代東京大学総長と筆者による対談,写真右中:アマルティア・セン教授と第8代緒方貞子国連難民高等弁務官との対談である。

講演会は2010年に東京国際フォーラムの各ホールにて開催された。図左にその講演録の表紙を示す。3x3の9枚の写真は,写真左上:中西宏明第10代社長(1946-2021):日立製作所の現況に関する講演,図右上:アマルティア・セン教授による100周年記念講演,左中:吉川弘之第25代東京大学総長と筆者による対談,写真右中:アマルティア・セン教授と第8代緒方貞子国連難民高等弁務官との対談である。

「以和為貴」

推古天皇の時代の604年5月6日に,聖徳太子(厩戸豊聡耳皇子命:うまやどのとよとみみのみこのみこと,574-622)が自ら起草して制定したと『日本書紀』に記載されているのが「十七条憲法」です。その第一条の冒頭にある言葉が以下のように「和を以て貴と為す」です(現代語訳は,いくつかの訳例を参考に短くまとめてみました)。「独断の排除」と「議論の重視」が説かれていて,明治維新の際の「五箇条の御誓文」の第一条「広く会議を興し,万機公論に決すべし」にもつながると言われます。

「一曰,以和爲貴,無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是,或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦,諧於論事,則事理自通。何事不成。」

<現代語訳> 互いに心が和らいで協力しあうことが貴い。むやみに反抗するなかれ。それが根本的態度でなければならぬ。人にはそれぞれ党派心があり,大局を見通しているものは少ない。だから主君や父に従わず,あるいは近隣の人びとと争いを起こす。人びとが上下共に和らぎ睦まじく話し合いができるならば,ことがらは道理にかない,成しとげられないことはない。

さらに,最後の十七条には民主主義の根幹である,Dictator(独裁者)への戒めとなる下記の言葉で締めくくられています。昨今の世界情勢にも一石を投じるものだと感じます。

「十七曰,夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事,若疑有失。故與衆相辮,辭則得理。」

<現代語訳> 重大なことがらはひとりで決定してはならない。かならず多くの人びととともに論議すべきである。小さなことがらは,かならずしも多くの人びとに相談する必要はない。ただ重大なことがらを論議するにあたっては,もしかして過失がありはしないかという疑いがある。だから多くの人びととともに論じ是非を弁(わきま)えてゆくならば,そのことがらが道理にかなうようになる。

なお,「以和為貴」は『論語』からきたと言われることがありますが,「之用和為貴」という『論語』の表現は,「礼法において」という限定がありますので意味が異なります。「以和為貴」は日本独自の純国産の概念と考えられます。

小平浪平翁は,1951年に公職追放から解放され,日立製作所に戻った際に,「以和為貴」と揮毫し,その文字を入れた手拭を日立工場で皆に配りました。そして,その年の10月5日に77年間の生涯を閉じました。この言葉を揮毫した書の写しは,今もって社内各所に掲げられています。

進化と野生

第2回中編では,人類の進化史が脳に宿っていることを述べました。ゲノム解析から得られたヒト系統とチンパンジー,ゴリラ,オランウータンとの種分岐年代は,それぞれ600-760万年前,760-970万年前,1500-1900万年前と推定されています※)。

- ※)

- Genome Biol Evol. 2012;4(11):1133-45. doi: 10.1093/gbe/evs075.

Reconstructing the demographic history of the human lineage using whole-genome sequences from human and three great apes

Yuichiro Hara, Tadashi Imanishi, Yoko Satta

現生人類の脳は他の野生動物で最も近い種のチンパンジーから分岐して,少なくも38億年間の生命の歴史の中で,まだ,800万年(0.2%)すら経っていないのです。私達,現生人類(唯一現存しているホモ属の亜種であるホモ・サピエンス・サピエンス)は絶滅した亜種のネアンデルタール人(ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシス)と遺伝子が交雑していることが最近発見されましたが,人類が生誕の地であるアフリカを離れた約20万年前からを現生人類と呼ぶことが多いと思います。すると,私達が猛獣に分類するチンパンジーやゴリラから分かれたのは,進化史の時間スケールから言えば最近のことになります。私達の脳は長い進化の歴史を宿していて,脳の多くの部分は野生動物の脳と共通です。チンパンジーとの脳の違いで顕著なのは前頭連合野の前頭極を中心とした部分です。野生動物のチンパンジーとの遺伝子の違いも,およそ1~3%と考えられています。人間と野生動物の脳は紙一重と言えないこともありません。一番大きな違いは,すでに繰り返し述べてきたように言語に関する脳の機能領野を進化させてきたことだと思います。

チンパンジーは,現在までの信頼できる学術研究を基調にすると,人間のような階層構造を持った文法体系をまったく持ちません(種々の分野で,遺伝子のFox-P2の変異が注目されています)。言語体系を持たないので,未来を考えることはできません。現時点と過去の体験を基にして生きているのです。

チンパンジーは現生人類と違って大きな社会を持つことはできませんでした。小規模の群れをなして,どなたもご存じのように,その頂点には群れの指導者であるボスが君臨しています。ボスになるには智慧とともに実力行使,すなわち暴力が基本です。それが野性であって,野生動物が家族を守り子孫を残し,そうして非連続の連続として生命をつないでいく基本です。

一方,現生人類は,言語ほかに共感性を進化させてきました。自分中心でなく,相手の立場を理解し,相手の心を感じることです。この点は,最近になって神経科学の中でも進展のあった分野です。野生動物にほとんどない利他性を持って,社会を安定させる機能です。動物にも勿論,情動はありますが,現生人類になって感情というものが芽生えたと考えられています。

チンパンジーのボスと類似のものが独裁者(Dictator)です。現生人類は他者を大切にする視座から民主主義を発展させてきました。しかし,それは野性を理性や深い感性で抑え込む方法でもあって,時には非効率な場合も多々存在します。生命の進化の視座から見ると,現在の世界情勢が素直に見えてきます。

同時に,東洋の国々が,今,重要な役目を期待されつつあると考えます。

コラム3

古典芸能の起源と平和志向

さらに,最近になって鼓の大倉源次郎師(大蔵流宗家:重要無形文化財)や,諸流派の能楽師の方々から次のことを聴きました。聖徳太子(574-622)の頃に,後のザビエル(Francisco de Xavier, 1506-1552)によるカトリックとは異なるネストリウス派のキリスト教(景教)が中国から入ったこと,そして聖徳太子の側近だった秦河勝[4世紀頃に秦国から百済を経て倭国に帰化した渡来人の一族とされ,世阿弥(1363-1443)の『風姿花伝』にも記載されている]について教えていただきました。聖徳太子と秦氏を介して宮中の雅楽と民衆の能楽の先祖が同根という説もあるそうです。秦河勝が葬られているのは,瀬戸内海の生島・大避神社とされます。大避神社は複数あって,大避は大闢(中国語)の当て字で,大闢はダビデ(David, 旧約聖書に現れる古代イスラエルの王)とされるという説があります。

秦河勝は雅楽や能楽(散楽・猿楽)の源にも関係し,前述の大倉源次郎師の宗家としてのお名前には秦の苗字がミドルネームのように入るとのことでした。

ここで大切な事実は,京都に住む渡来人が倭人と結婚して母系社会を形成したことです。それによって,日本の近傍諸国とも争いが少なかったと説明されることもあります。

上述のザビエルのようなカトリックの布教を目的として日本にやってきた室町時代(1336-1573)の宣教師の活動に対して異端認定(キリストとマリアの神性の解釈の相違)によって西から追われたネストリウス派(景教)の渡来人が,古墳時代(3世紀中頃-7世紀頃)から飛鳥時代(593-710)に倭国の文化に同化しようとしたことは,本質的に異なることだと思われます。

芸術と平和の関係を考えるためには,自然崇拝に始まった古くからの日本の芸術の歴史が極めて大切だと思われます。ただ,古墳時代に遡るには第一次情報は限られてきます。

自分自身が直接見たりしたものは,重要無形文化財に指定された多くの宗家に伝わる演舞と伝承資料(例えば観世清和師のご厚意による観世宗家保存の『風刺花伝』の一部),そして御物と,皇居で拝聴・拝見した雅楽などとなりますが,宗家が代々命がけで伝承してきたことが強く伝わってきます。「秘するが花」という世阿弥の自筆の周囲は黒焦げでした。戦火の中で,命に代えて守ってきたことが伝わってきました※)。

景教の研究,そして仏教とキリスト教の関係に一生をかけた比較宗教学者に,ゴルドン夫人(Elizabeth A. Gordon, 1851-1925)がいます。膨大な蔵書と研究結果は早稲田大学・高野山大学など日本に寄贈されました。神仏習合のみならず,一神教との融和を調べた研究は,今後,平和を具体的に志向するための重要なヒントになるのではないかと筆者は考えています。

- ※)

- 田中英道・大倉源次郎『能の起源と秦氏:知られざる帰化ユダヤ人と日本文化の深層』ヒカルランド(2023)

付録1

イノベーションのプラットフォームを目的とした新大学

ここでは,急遽求められている新しい大学像について述べたいと思います。

新しいイノベーションプラットフォームとして,大学の役割が極めて重要になってきています。北欧でも中国でも,世界に先駆けて大学改革が取り組まれていますが,フィンランドと中国の二つの行き方を総合する形の改革が,潜在的に我が国に醸成されつつあるように感じます。

図10|フィンランドと中国の大学統合の事例 中国では,この事例以外にも長期間の努力によって大学統合が進められてきました。また,北欧ではフィンランドが,10年前の大学統合により世界に先駆けた芸術を取り込んだ新たなイノベーションプラットフォームを創立して注目されています。

中国では,この事例以外にも長期間の努力によって大学統合が進められてきました。また,北欧ではフィンランドが,10年前の大学統合により世界に先駆けた芸術を取り込んだ新たなイノベーションプラットフォームを創立して注目されています。

日本は,さらにこの二つを統合する潜在性を有しています。

図11|アールト大学の学部 フィンランドでは分野が大きく異なる3大学を統合し,新たなイノベーションプラットフォームとしてアールト大学が2010年に設立されました。中国では2000年代に医科大学と医学部がない大学との統合が行われてきました。

フィンランドでは分野が大きく異なる3大学を統合し,新たなイノベーションプラットフォームとしてアールト大学が2010年に設立されました。中国では2000年代に医科大学と医学部がない大学との統合が行われてきました。

図12|ヘルシンキの3大学統合を超える新たな大学の組み合わせ フィンランドでは2010年のヘルシンキの3大学(工科・経済・芸術)統合によって国内2番目の規模のアールト大学が誕生し,イノベーション教育が進んでいることが,注目されている。さらに発展させて,イノベーション・科学技術,医学・医療・健康,経済・情報・統計,芸術・技能・伝統文化の4分野の大学が統合されれば,今後解決すべき課題の俯瞰統合が可能となってくる。そのような新たな大学の構想は焦眉の急である。

フィンランドでは2010年のヘルシンキの3大学(工科・経済・芸術)統合によって国内2番目の規模のアールト大学が誕生し,イノベーション教育が進んでいることが,注目されている。さらに発展させて,イノベーション・科学技術,医学・医療・健康,経済・情報・統計,芸術・技能・伝統文化の4分野の大学が統合されれば,今後解決すべき課題の俯瞰統合が可能となってくる。そのような新たな大学の構想は焦眉の急である。

図12の右に示した新4大学構想は,必ずしも夢物語ではありません。例えば,東京にはこれに相当するような四つの国立大学がすでに存在しています。これらの4大学の文部科学省運営費交付金を足し合わせると,日本でほぼ4番目に大きな大学が,東京に新たに出現することになります。具体的な「新東京4大学」構想は,東京工業大学・東京医科歯科大学・一橋大学・東京藝術大学の組み合わせとなります。実現すれば,世界に冠たるイノベーションのプラットフォームとなりますが,まずは連携を深めることだと思われます※)。

- ※)

- アールト大学の躍進を垣間見ながら,日本の大学統合の必要性を種々の部門(文部科学省,内閣府,立法府,アカデミア,産業界)の方々と議論を続けてきましたが,行政府の方からは,アカデミー(例:内閣府日本学術会議や公益社団法人日本工学アカデミー)でも議論・提言すべき内容ではないかとの示唆を頂戴しました。その通りかも知れません。最近の動きの中で,連携の一歩も始まりつつあります。

https://www.titech.ac.jp/news/2023/068064

付録2

現生人類の意識の世界と新たな研究へ

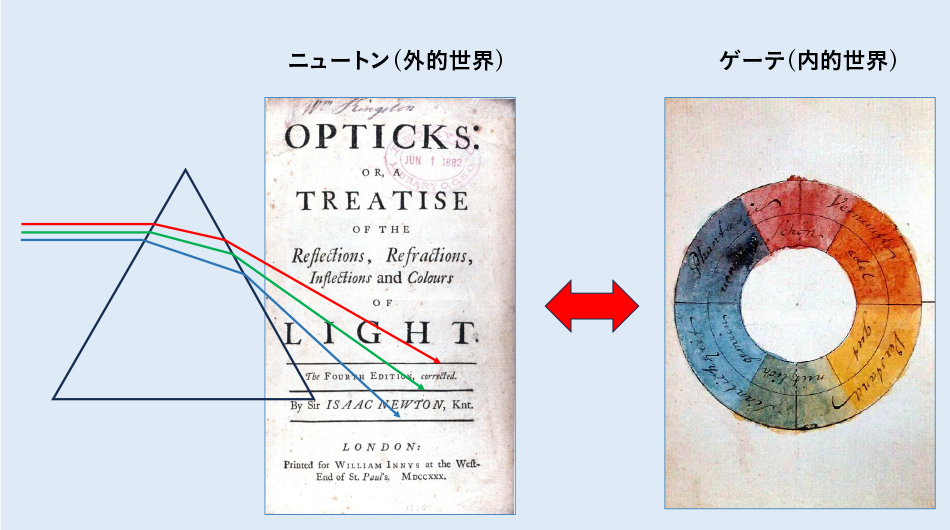

第2回後編では,これからの科学技術になぜ芸術が重要なのかを述べてきました。科学技術と芸術を本格的に架橋・融合するためには,人間の「意識」について正確な認識が必要だと思います。それなしには芸術が,講演会や研究開発に華を添えるだけになってしまう懸念があります。後編の最後に,ごく手短に何が本質かに触れて,同時に何もお金をかけずに身の回りの物だけで,即興としての一つの味見実験を見てもらえればと思います。この味見実験によりニュートン思想とゲーテ思想の論争に,一石が投じられれば良いと願っています。たった1本のスペクトル光から,沢山の色が見えてしまうのですから。

意識に関するニュートン思想とゲーテ思想の本質的な相違

第2回中編で取り上げた二コラ・テスラはゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe,1749-1832)の『ファウスト』を好み,一万数千行の詩をすべて暗唱できたと述べています。ゲーテの代表作は『ファウスト』などの文学作品と言われていますが,ゲーテ本人は,自分の代表作は『色彩論』だと述べています。実際,ゲーテは「形態学」(Morphology)の創始者として,また,「音響論」を構想した科学者としても知られています。一方で,万有引力に気づき,「力学」を完成させたニュートン(Sir Isaac Newton,1643-1727)の考え方とは,相容れない部分がありました。

ゲーテはニュートンより少し後の時代ですが,電磁気学や分光学のキルヒホッフ(Gustav Robert Kirchhoff,1824-1887)に至る間の物理学者たちと論争を繰り広げました。意識のハードプロブレム[Hard problem of consciousness:物質の集合体である脳から主観的な意識体験(現象意識,クオリア)]が生まれる機序の解明などです。生成AIが意識を持てるかというのも,この類の問題です。

ここでは,本稿を執筆中に行った簡単な味見実験の結果を示しますが,まず,味見実験の意味を理解してもらうために,関係する脳の情報処理の肝心な部分をごく手短に書いてみます。

図13|ニュートンの外的世界とゲーテの内的世界の論争 左はニュートンの『光学』第4版の表紙で,右はゲーテの「色彩環」に出てくる色彩の円環である。ニュートンの『光学』は,当時の常識であった「光は本来白色である」,「屈折されることで色を帯びる」を覆す実験結果を示し,さらに「白色光はあらゆる色の光が混ざったもの」,「色彩が異なると屈折率が異なる」ことを示すなど,近代の光学を含む物理学の基礎となった。

左はニュートンの『光学』第4版の表紙で,右はゲーテの「色彩環」に出てくる色彩の円環である。ニュートンの『光学』は,当時の常識であった「光は本来白色である」,「屈折されることで色を帯びる」を覆す実験結果を示し,さらに「白色光はあらゆる色の光が混ざったもの」,「色彩が異なると屈折率が異なる」ことを示すなど,近代の光学を含む物理学の基礎となった。

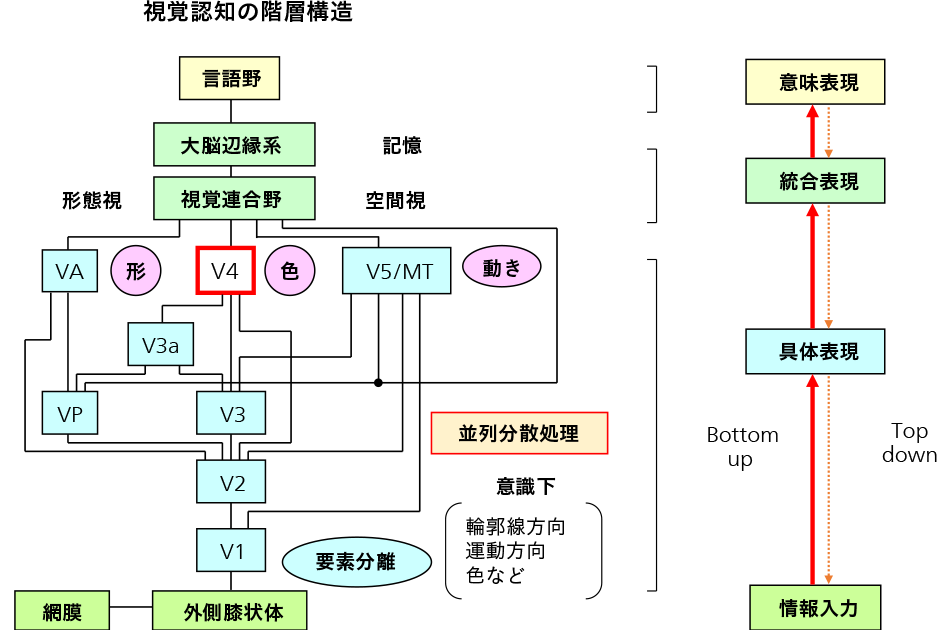

視覚を例にした脳内の情報処理過程

私達の目から入った視覚情報は図14のような過程を通して見ているものが認識されます。ここで重要なのは次の点です。

- 神経の情報伝達速度は高々200m/sであって,光速に近い電子による情報伝達とは比較にならないほど遅い。そのために超並列分散処理,すなわち分散度の高い高度な分業処理が基本である。

- 上記の理由で,水晶体レンズで網膜上に写った外部世界は,線分とその傾き・色・動きなどの要素に一度完全に分解され,並列分散処理後に内部世界として再構築される。

- 並列分散処理の間は意識には上らない(意識下)。最終段階の再構築後の逐次処理に入って初めて明瞭に意識に上る(意識上)。逐次処理なので,同時に二つのことを意識はできない(例:多義図形)。

- 完全に要素に分解されて再構築された内部世界は,分解前の外部世界とは同じではない。また,認識のしかたに個人差が必ずある。

図14|脳内での視覚情報の処理 両眼の水晶体(光学レンズ)を通った外部世界の映像は網膜上に投影される。網膜上の映像は外側膝状体を通った後,後頭葉の視覚野で,線分と傾き・動き・色に分解されて並列分散処理される。最後に統合表現・意味表現に至って,外部世界の映像が内部世界として認識される。したがって,外部世界と内部世界は個人によって異なってくる。

両眼の水晶体(光学レンズ)を通った外部世界の映像は網膜上に投影される。網膜上の映像は外側膝状体を通った後,後頭葉の視覚野で,線分と傾き・動き・色に分解されて並列分散処理される。最後に統合表現・意味表現に至って,外部世界の映像が内部世界として認識される。したがって,外部世界と内部世界は個人によって異なってくる。

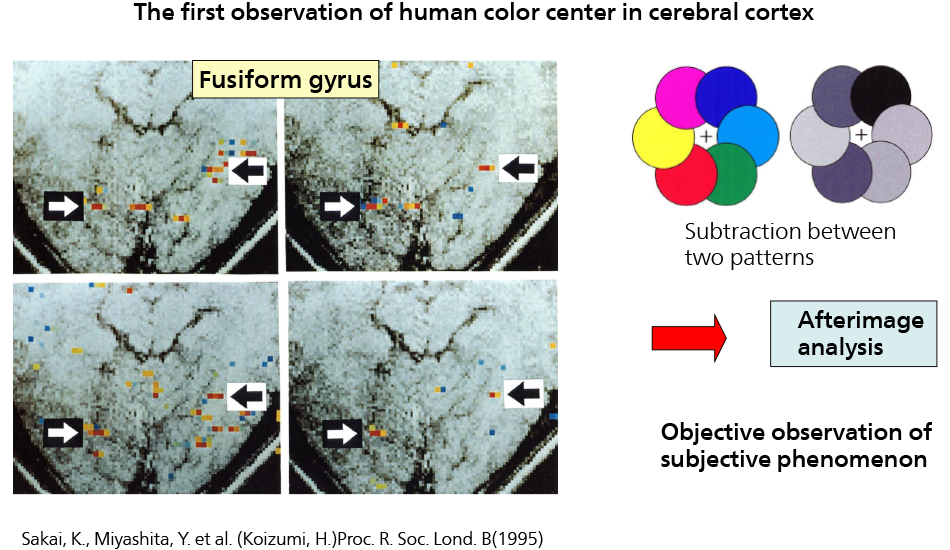

もう一つ,主観的な色の見え方を客観的に計測した結果を図15に示す。日立中央研究所で開発した初期の機能的MRI装置で取得した実験結果で,色の処理の一部が脳の紡錘状回(Fusiform gyrus)でなされていることを発見した時の画像である(東大医学部宮下研究室との共同研究)。

図15|残光が見えている時に活性化する紡錘状回の領野(カラーセンター) 残光(補色の残像)が大脳皮質の紡錘状回(Fusiform gyrus)で処理されていることを発見した際のデータ[Royal SocietyのProf. Zeki(Semir Zeki, 1940-)によって同紀要にコミュニケートされた]。紡錘状回が色の処理に関わっていることは定説になりつつあるが,まだ,詳細は分かっていない。なお,この論文を王立学会紀要(The Proceedings of the Royal Society)に推薦(Communicate)したのは,名著『A Vision of the Brain』(邦訳書『脳の視覚』)の著者であるゼキ教授であった。邦訳された『脳は美をいかに感じるか:ピカソやモネが見た世界』という著作も,科学技術と芸術を架橋する試みである。

残光(補色の残像)が大脳皮質の紡錘状回(Fusiform gyrus)で処理されていることを発見した際のデータ[Royal SocietyのProf. Zeki(Semir Zeki, 1940-)によって同紀要にコミュニケートされた]。紡錘状回が色の処理に関わっていることは定説になりつつあるが,まだ,詳細は分かっていない。なお,この論文を王立学会紀要(The Proceedings of the Royal Society)に推薦(Communicate)したのは,名著『A Vision of the Brain』(邦訳書『脳の視覚』)の著者であるゼキ教授であった。邦訳された『脳は美をいかに感じるか:ピカソやモネが見た世界』という著作も,科学技術と芸術を架橋する試みである。

色彩論争の原点に関する味見実験

単色光から,すべての色を見ることができる

私の知る限りでは,まだ確とした学術論文もなく,しかもニュートンの『光学』(初版1703-第4版1730)と,ゲーテの『色彩論』(1810)の頃から論争が始まった課題について,書斎の机の傍らにあったものだけを使って,この執筆の休憩時間を使って,具体的な味見実験のデモストレーションを試みました。

第1回後編で紹介した量子物理学を基本にした偏光ゼーマン法に辿りついた時にも,実験装置の主要部は,廃品置き場からもらってきた旧式マグネトロンを分解して,そのコイルで作った電磁石とその間隙に入る大きさの自転車のライトを壊して得たフィラメントが高温原子化炉でした。これで得たデータを基本にして,『Applied Physics Letters』や『Physics Letters』などの物理学の学術誌に数編の論文が採択されました。また,『Science』誌からもResearch Newsとして紹介されました。

一方,米国のカルフォルニア大学に共同研究で招聘された際に,同様の実験をさらに精度良く再現するために先方が準備した装置は,重量がトンのオーダーの大型電磁石と,長さが約10 mの超高分解分光器でした。

最近は脳の健康診断でよく使われる磁気共鳴血管描画(MRA:Magnetic Resonance Angiography)の原理を見つけたときも,MRIのそばに置いた脚立の上に持ち上げたポリタンクの水とゴムホース,そしてバケツが実験の主要部でした。普段やらないことをする実験装置は,常識的に考えて設計し,常識的に製作すると,大袈裟になったり,準備にとてつもなく時間がかかったりするのです。

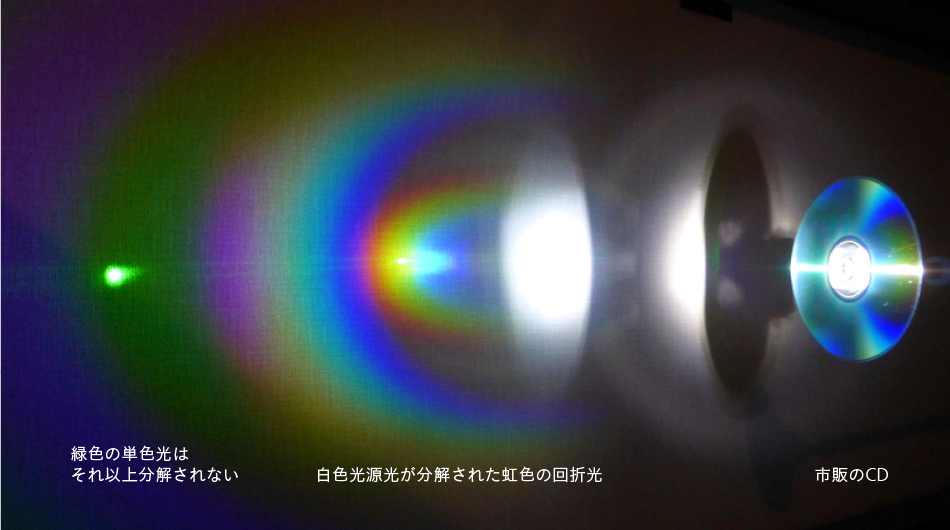

今回は,書斎の机の上にあったものだけで実験したことがポイントです。まず単色光として都合が良い緑色のレーザー・ポインター(普段,講演用に持ち歩いているもの)を光源としてみました。この光が本当に単色であるか,輝線スペクトルは確かに一本だけであるかを分光分析する必要が最初に生じます。それには記録媒体として日常使われるCD(コンパクトディスク)を使ってみました。細かい溝が刻まれているCDは,回折格子となって分光されたスペクトルを白い壁に展開します。白色の懐中電灯の光では,綺麗な虹色のスペクトルを白壁に映し出します。しかし,緑色のポインターの光は,回折させても1点のみしか白壁には映りません。単色光源であることを確認できたのです(図16参照)。

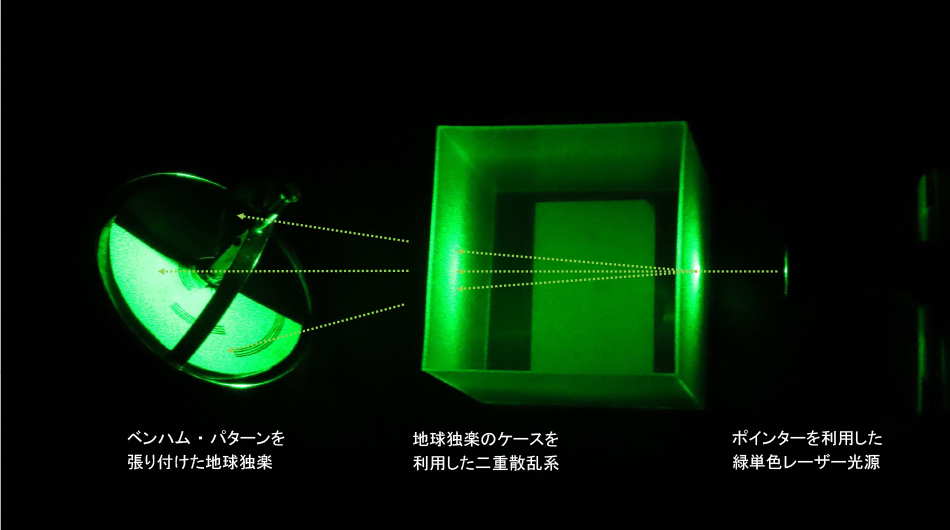

この光を乳白色の透明プラスチック(実際には地球独楽の箱)を二度通して散乱拡散して,回転する地球独楽を照明します。この地球独楽にはベンハムが玩具にした断続する同心円が描かれたパターンを張り付けました(図17参照)。

図16|普通のコンパクトディスクを回折格子として用いた分光結果 図の中央は,発光ダイオードを使用した懐中電灯の白色光の回折像(虹色に分解)。図の左は,緑色の輝線スペクトル(輝点)を示すレーザーポインターの光の回折像。図の右は回折格子として機能しているコンパクトディスク。背景は白壁であり,光は右前からコンパクトディスクに照射している。

図の中央は,発光ダイオードを使用した懐中電灯の白色光の回折像(虹色に分解)。図の左は,緑色の輝線スペクトル(輝点)を示すレーザーポインターの光の回折像。図の右は回折格子として機能しているコンパクトディスク。背景は白壁であり,光は右前からコンパクトディスクに照射している。

図17|味見実験の様子 使用したレーザーポインターの波長は,532 nmである。図16に示した光ディスクで回折像をチェックすることにより,レーザーポインターの光に単色スペクトル以外は含まれていないことが確認できている。

使用したレーザーポインターの波長は,532 nmである。図16に示した光ディスクで回折像をチェックすることにより,レーザーポインターの光に単色スペクトル以外は含まれていないことが確認できている。

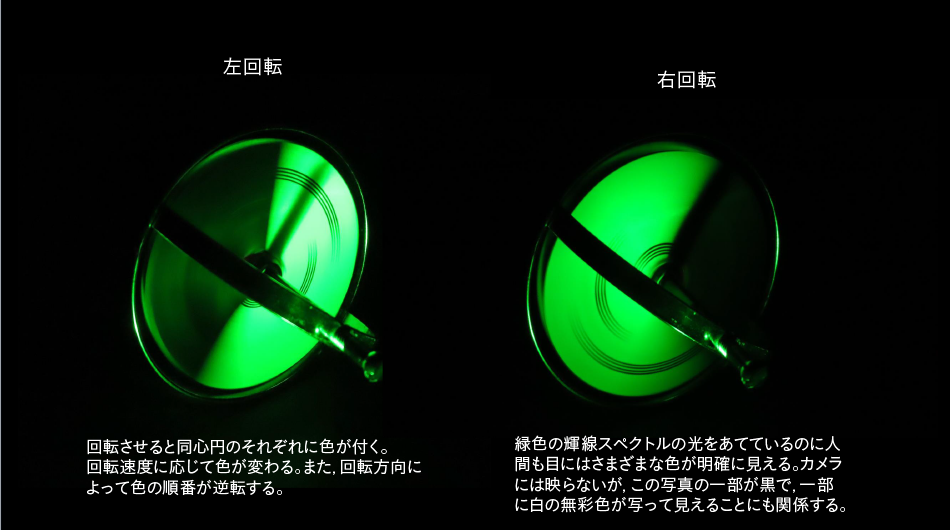

図18|単色光からさまざまな色が見える味見実験結果 この地球独楽を回して張り付けたパターンを観察すると,回転数が落ちてくるとともに,回転数と回転の方向によって決まるさまざまな色が明瞭に見えて来た(複数人で確認)。単色光からさまざまな色が脳内で生み出されたことが分かる。

この地球独楽を回して張り付けたパターンを観察すると,回転数が落ちてくるとともに,回転数と回転の方向によって決まるさまざまな色が明瞭に見えて来た(複数人で確認)。単色光からさまざまな色が脳内で生み出されたことが分かる。

光トポグラフィ法開発の際の味見実験

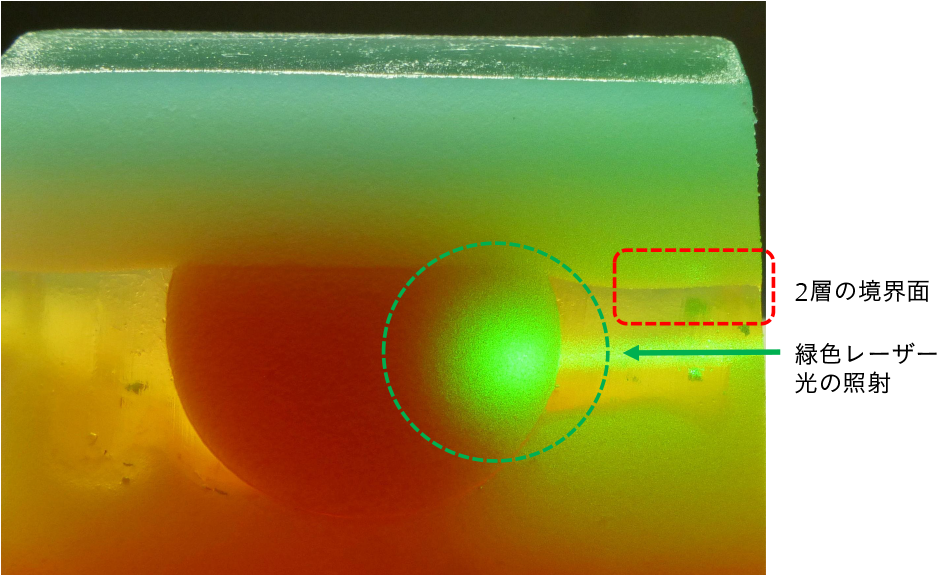

脳の機能を自然な環境下で観察できる光トポグラフィ法(OT:Optical Topography)を考えた際にも,人体に適用する場合の入射光と光散乱・光吸収の関係を自宅で味見実験することを試みました。

この新概念のヒントとなったのは,1970年代に生まれたレーザーによる燃焼中に生じるラジカルの三次元動態解析です。実用化したてのゼーマン原子吸光法で国際標準試料の検定を試みていたワシントンのNBS[(National Bureau of Standards:米国標準局(現在のNISTの前身)]で,燃焼研究グループと繰り返していた討議の中でした※)。同様の手法が,燃焼炎だけでなく人間の三次元計測にも使えないかと,自分の掌や手指にレーザー光を通して考えていました。そのうちMRIのプロジェクトを開始したので(1982年),人体の三次元計測はそちらを中心に考えるようになりました。ずっと後になって(1990年),また光計測を考えるようになったのです。

- ※)

- 小泉英明:分光学の未来,『化学と工業』(日本化学会誌),(1980)

一般に,分光学分野で光の挙動の実験には,ファントムと呼ばれる光吸収体と光散乱体を定量的に用いて標準装置で計測するのですが,手っ取り早く光の挙動を大雑把に把握するには,多層になった寒天菓子やゼリーに入った皮が向かれた葡萄などは良い試料となります。実際にずっと後になって,研究室で実際の実験を開始してからは,この基準となるファントム一つとっても慎重な実験が必要となりました。普通の実験装置では,層によって異なる吸光係数や散乱係数を持つ多層構造のファントムは,正確に吸光係数が分かっている溶液や,微小なポリエチレン球を乳化状態にして散乱係数が分かっている溶液で多層構造を作るのです。ところが多層構造を作るために透明の仕切り板を置くと,透明板の両表面間で繰り返される多重反射や散乱が問題となってきます。しかし,お菓子と同じ方法で多層ファントムを作ると仕切り板が不要なので,この問題が解消されるのです。

図19|光トポグラフィの味見実験に用いた和菓子ファントムの再現 海から雲間に上ってくる初日の出をイメージした正月用の和菓子。図中に示したように,光学特性の異なる二層も透明なゼラチンを基調にして作られているので,通常の光学ファントムと異なり,二層の境界に透明仕切り版は存在しなくて済む。単色レーザー光を照射すると,吸光係数や光散乱係数が異なる部位やそれらの境界面での照射光の挙動が,直観的に理解できる。実際の光トポグラフィの研究では,精密ファントムの作成に半年間~1年間を要したが,このような本質を直観できる味見実験は,1時間以内,あるいはほぼ瞬時にできる。このスピード感が研究開発には必須である。

海から雲間に上ってくる初日の出をイメージした正月用の和菓子。図中に示したように,光学特性の異なる二層も透明なゼラチンを基調にして作られているので,通常の光学ファントムと異なり,二層の境界に透明仕切り版は存在しなくて済む。単色レーザー光を照射すると,吸光係数や光散乱係数が異なる部位やそれらの境界面での照射光の挙動が,直観的に理解できる。実際の光トポグラフィの研究では,精密ファントムの作成に半年間~1年間を要したが,このような本質を直観できる味見実験は,1時間以内,あるいはほぼ瞬時にできる。このスピード感が研究開発には必須である。

このようなことを繰り返しているうちに,レーザー・ビームを白壁に照射して反射光を見ていることがありました。真っ暗な中でそのビームを動かして形を描くと補色の残像が見えるのです。そのビームをさらに激しく振ると,時には補色以外の色も見えました。でもそれは凄く不思議なことなのです。なぜなら照射している光は単色のレーザー・ビームであるからです。なぜ異なる色が見えるのか,大変不思議に感じました。それをずっと疑問に感じていましたが,やがてフェヒナー(Gustav Theodor Fechner,1801-1887)によって古くに発見された「主観色」であることを知りました。さらにその現象を応用したベンハム(Charles Edwin Benham,1860-1929)によるコマが玩具として流行ったことも知りました。

今回の味見実験が,フュヒナ―やベンハムが行った実験とまったく異なる意味を持つのは,高輝度の輝線スペクトル線を散乱させた単色光で照明したのに,さまざまな色が明瞭に見いだされたことです。黒の半円と,白色の半円に途中が切れた同心円が描かれた円盤(ベンハムのディスク)上に描かれた線が,さまざまな色に見えてくるのです。しかも,このようなパターンを描いた円盤は,図のような単色レーザー・ビームの散乱光を照射すると,綺麗な種々の色が円盤の速度によって次々と現れるのです。しかも,回転方向を逆転させると,色の並ぶ順番も逆転します。

これは本稿の執筆中に自宅で行った実験で,部品はすべて家庭で机の傍にあったものでしたが,このようなことができるのは,レーザー技術の進歩によって,誰でも日常的にレーザーポインターが使えるようになったからです。

そして人間の網膜の波長特異性は,良く知られる血液型のように遺伝子の多型によって個人差があるのです。標準的な波長感受性も,3原色(RGB:Red,Green,Blue)に対応した明確に離れた波長感受性を持つ3種類の受容器(錐体細胞)によるものではありません。青(S錐体)は緑(M錐体)/赤(L錐体)とは感受性スペクトルピークが明確に分離(約120 nm)していますが,赤と緑の感受性スペクトルピークはかなり接近(約20 nm)して重なっています。ほとんど二つのスペクトル特性から,脳がさまざまな色を作り出しているのが実態です(例えば,黄色は脳が作る部分も多い)。したがって色については,単純な物理学で割り切ることは不可能です。

ニュートンの客観性から,ゲーテの主観性へと,今,時代は再び動き出しています。芸術がさらに大切になりつつある所以でもあります。

後編を終わるにあたって

第2回中編では,小平浪平翁の生誕150周年に因んで書きましたが,そこでは小平翁自身の芸術観については述べませんでした。芸術への造詣の深さは実際の行動の記録から十二分に拝察できるのですが,第一次情報が少ないのです。小平翁は,日立の未来に安心ができた暁には,趣味として芸術にも専念したいと考えていた節があります。

わずかに残っている記録を探り,小平浪平翁の盟友高尾直三郎氏が小平翁の側面観を述べた文章から引用してみます※)。

- ※)

- 高尾直三郎:「小平社長追憶記」『小平さんの想ひ出』小平浪乎翁記念会(1952)

(小平浪平翁逝去の翌年の出版)

小平浪平翁の為人から拝察される独特の芸術観・科学技術観は次のように感じられます。芸術の本質,そして科学技術の本質は,「誠実さ」(Integrity)と切っても切れない関係にあるということです。

「・・・各社の重役が社用自動車を用いるようになっても,本郷からお茶の水まで徒歩,それから電車という勤務をいつまでも続けた。・・・住宅も長い間,東片町の自動車のはいらぬ狭い小路の奥の小さい不便な家に住まわれた。三組町のお宅がやや広くなったのもつかのまで,戦災でやられてから小石川別館内の門番家になるような今の家に臨時に落ち着かれたが,それも古くて狭くて使い勝手が悪いから,皆が心配して方々新築を進言したが,僕はこの家が好きだからといって承諾せず,最後に息を引き取ったのは床の間もない六畳の狭い部屋であったなどは,まことに頭の下がる思いがする。」

これらの文章から,小平翁の見かけではない本質に徹する考え方が拝察されます。

「絵画,書道,陶器,建築等に非常に趣味をもっておられ,その批判がいつも肯紫に値した。ご永眠後初めてご遺族によって発表された(ご生前中は密封をして誰にも手をつけさせなかった)中学,高等学校時代の鉛筆画とか,ときどきの旅行の節のスケッチの水彩画とかは実にうまい。」とあり,よく知られる玄人はだしの写真以外に芸術全般に興味を持っていたことが拝察されます。「・・・無名の油画かきを盛んに援助されたり,その後も美術家の新進を奨励されたりした。無欲で熱心な画かきがたまらなくお好きのようであった。」さらに,「音楽,演劇にも趣味をもたれ,映画もときどき見に行くとのお話であったが,酒の席などで歌を歌うのは一度も聞いたことがない。いつごろであったか,僕は年を取ったら一中節を習おうと思うと一度言われたことがあったが,それはとうとうおやりになられなかった。仕事に全力をあげられたので一中節を習う暇はなく・・・」と記されています。

ここで,「いつか時間ができたら一中節を習ってみたい・・・」という件(くだり)は大変興味深く感じました。とりわけ「一中節」を習いたいと念じていたことからも,真摯な芸術を深く敬愛していたことが拝察されるからです。「一中節」とは,かつて京都の都に住んだ都太夫一中(1650-1724)が語り広めた上方の古浄瑠璃の一つであって,地味に見えますが極めて格調の高い伝統芸能・芸術であるからです※)。

- ※)一中節:

- 初世,都太夫一中は絵画・琳派の尾形光琳(1658-1716),歌舞伎・浄瑠璃作者の近松門左衛門(1653-1725),義太夫節を創始した竹本義太夫(1651-1714),俳諧師の松尾芭蕉(1644-1694)とは同世代です。筆者は,初めて都了中師(一中節家元で,11世都一中と父の12世都一中に師事)と出会い感動しました。三味線と語り(浄瑠璃)を至近距離にて拝聴してその繊細さと格調の高さに深く感動し,爾来,お邪魔にならない範囲でお付き合いを続けています。

以上,高尾直三郎氏の遺された文章からも,小平浪平翁の真摯な人間性と芸術への思いが彷彿とされることをご報告して,本連載の第2回後編を終えたいと思います。