Innovators’ Legacy:先駆者たちの英知Human Security and Well-beingの時代を支える新たな「倫理」[第1回]ポストコロナ,ポストウクライナの時代を考える(後編)未来を創るために必要なもの

VUCA(Volatility, Uncertainly, Complexity, Ambiguity:変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)とも表現される今日の社会において,国家,組織や企業,個人の「より良き生存」を実現するうえで必要なものは何か。本連載では,脳科学と教育,科学と倫理の問題といった,分野横断的な幅広い研究活動で国際的にも活躍する日立製作所の小泉英明名誉フェローが,思想・哲学,技術,科学,芸術などのさまざまな視座から考察していく。

第1回のテーマは,ポストコロナ・ポストウクライナの時代をどう捉えるか。

2年以上にわたって世界を覆い続けているコロナ禍は,各国の社会や経済に大きな影響をもたらした。さらに,その収束の兆しが見え始めた中で起きたロシア政府によるウクライナ侵攻は,世界的な食糧問題を引き起こすとともに,国際社会における安全保障の枠組みにも変化を迫っている。さまざまな面で岐路に立たされる世界において,国,企業,個人のより良いあり方の基軸となるものとは。新たな可能性を切り拓いていくために必要なものとは。

古くて新しい資本主義の原点は「神経科学」

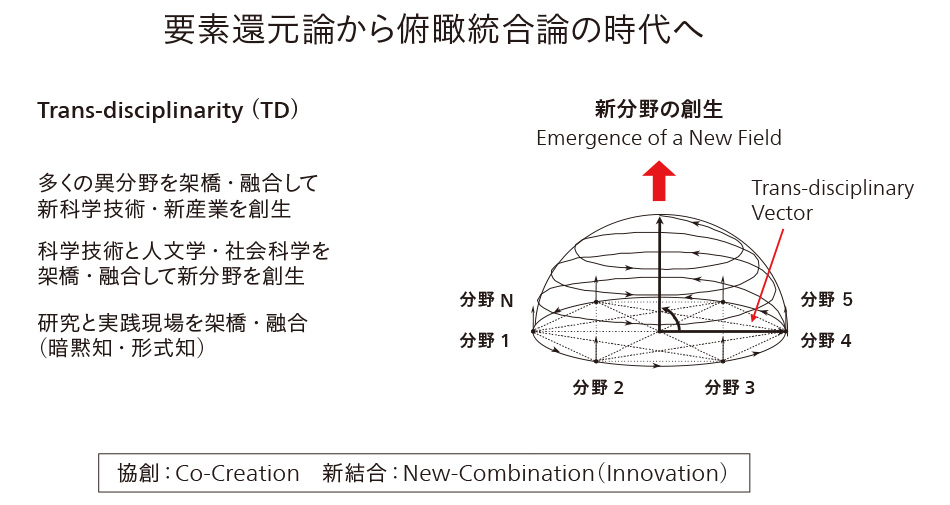

中編に続き,さらに社会実装へとつなげるために,後編では脳神経科学の視座から経済学に触れ,そして自然科学と人文学・社会科学を現実に架橋・融合するための術(すべ)として,環学性(Trans-disciplinarity)の概念について述べたいと思います。

今になって思えば,脳科学に関心を寄せてくださった経済学者は,中編で触れたロスチャイルド先生やセン先生と出会う以前にもいらっしゃいました。スタンフォード大学の今井賢一先生(1931-2021)です。先生は1991年には,スタンフォード日本センター研究所長として,京都にもお住まいになりました。また,ケンブリッジ大学などの多くの経済学者や政治家の方々と接して最終的に感じたのは,経済学への神経科学からのアプローチが重要ではないかということでした※1)。

そして,優れた経済学者の方々から学んだのは,「経済学の父」と言われるアダム・スミス(Adam Smith,1723-1790)の本質が,「倫理」を前提としていることでした。スミスは一般に『国富論』(The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,1776)や「神の見えざる手(Invisible Hand of God)」などの概念で広く知られていますが,実際にはスコットランドの倫理学者です。『国富論』の17年前に,『道徳感情論』(Theory of Moral Sentiments, 1759)を出版していますが,この冒頭,即ち第1部,第1篇,第1章の題目は「共感性」(Sympathy)です。この共感性こそ,現在の最先端神経科学の重要な研究課題であって,現生人類にのみ初めて獲得された基本的能力と見られています。つまり,倫理性が基盤にあれば,自由競争しても適切なところに落ち着くという考え方であって,野生動物の露骨な生存競争のように争っても,それでも結果が良い形になるということではありません※2)。

ウクライナ侵攻のように,倫理を大きく逸脱すれば,見かけは現生人類であっても行動は野生動物に近くなるというのが脳神経科学の知見です。

※1)経済学者の方々との邂逅

茨城の那珂工場で,武見太郎先生のご示唆もあって,MRI(Magnetic Resonance Imaging)機能計測[MRA(Magnetic Resonance Angiography:磁気共鳴血管撮影)やfMRI(機能的MRI)]の実用化に必死に取り組んでいた1980年代のことです。やがて京都に設立されたスタンフォードセンターで,今井先生にご指導を頂きました。先生からプレゼントされたのは,ハイエク(Friedrich August von Hayek,1899-1992)の『感覚秩序』(The Sensory Order: An Inquiry Into the Foundations of Theoretical Psychology, 1952)に関する論文でした。経済学者として知られるハイエクは同時に認知神経科学者でもあり,脳科学を経済学に応用して新たな分野を開拓した人物でした。

またその頃,マレーシアのマハティール首相(Mahathir bin Mohamad,1925-)が来日された際に偶然お目にかかり,滞在中のホテルのお部屋に呼ばれました。もともとは内科の医師であるマハティール首相は,自分の専門である医学を政治へと応用して新しい政策,特に新しい統治システムを考えたいとおっしゃいました。また,後日,クアラルンプールの書斎にお招きいただいた際には,宗教に造詣の深い信頼できる方を近くに置き,政治・経済と宗教の論理の整合に注力しておられました。後述する経済格差の是正にイスラムの新たな経済政策が役立つ可能性も感じました。

このように,過去に例のないことを成した方々の背景には強いTrans-disciplinarity(環学性)が存在しているのを感じます。このTrans-disciplinarityの概念に関して講演をご依頼いただいたのが,野中郁次郎先生(現在は一橋大学およびカリフォルニア大学名誉教授)でした。当時,1990年に開設されたばかりの北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)の知識工学研究科長を兼務されていて,講演が終わった後,北陸の情緒ある温泉にお連れくださいました。

さらに2000年代に入ると,オクスフォード大学から早稲田大学にお戻りになった松本保美先生から,突然,経済学の国際会議での特別講演とパネルディスカッションへの出席をご依頼いただきました。清水の舞台から飛び降りるつもりで,世界の中心的な経済学者の前で講演し,質問にお答えしつつ,脳科学には人間の進化を明らかにする側面があること,人間の欲望の進化と神経学的基盤について述べました。2017年にNHKが「欲望の資本主義」というスペシャル番組を放送しましたが,その欲望の起源と機序に関する議論を1990年代から進めていたのです。[小泉英明著『脳科学から見えてくる資本主義』,pp.162~204,堀内勉・小泉英明編著『資本主義はどこに向かうのか』,日本評論社(2019)]

※2)「神の見えざる手」という概念

実際に原著を確認してみても,スミスの著作に「神」という言葉は用いられていません。また,「見えざる手(Invisible Hand)」という言葉は,『国富論』,『道徳感情論』の中を含めてそれぞれ1回出てくるだけです。「神の見えざる手」という概念は,スミスから離れ,かなり一人歩きした概念であることが分かります。スミス自身は科学・技術にも造詣が深く,このシリーズで言及する「普遍的倫理学」の研究にも関心があったかもしれません。なお,神経科学や認知科学では,「感情」を人間特有の情動と捉えます。動物が広く有する食欲・性欲・意欲などは,一般に「情動」として捉えられます。

人間とそれ以外の動物あるいは生命は,どこが本質的に異なるかということはずっと人間自身にとっての大問題でした。「(神の)見えざる手」の例と同じように,自然界や人間界の出来事には,信仰の対象としての「神」が背景に現れてくることが歴史の上では多かったと思います。進化論もダーウイン(Charles Robert Darwin, 1809-1882)自身以上にヘッケル(Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, 1834-1919)の発達や化石という実証結果を含む議論は,多くの歴史的な考え方に,深層で影響を与えたと感じています。いずれ個別に触れたいと思いますが,ピエジェ(Jean Piaget, 1896-1980),フロイト(Sigmund Freud,1856-1939),エンゲルス(Friedrich Engels,1820-1895)をはじめとして枚挙に暇がありません。特に,ピエジェとフロイトは,初期には古生物学の分野に関係深い論文を書いています。そして種々の宗教からの反発は現在も水面下で続いています。普遍的な倫理を創るということは,その大きな流れから生まれていると思います。

経済格差

今日の最も深刻な問題の一つは,経済格差であると思います。「プラネタリーバウンダリー」の中で,互いに他者を思いやって共存することが必須ですが,多くの人々が「相理共生」からかけ離れた「片理共生」を強いられるとすると,スミスの前提条件が瓦解してしまいます。一例として,かつて言われた「American Dream」のように,努力と才能によって素晴らしい生き方ができるのは,とても魅力的ですが,それには前提があります。地球生命圏の限られた原資の中で,格差のために生きることさえ困難な人々に犠牲を強いることは許されません。

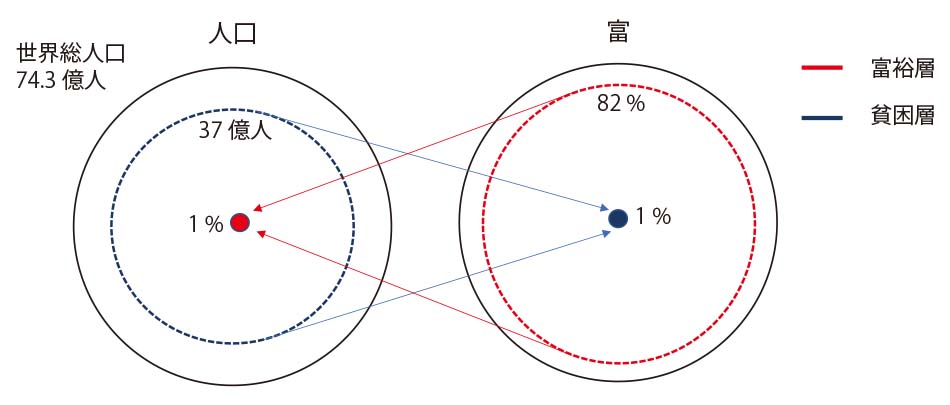

以前,現在の経済格差が倫理の限界を越えていることを示すために,オクスファムの2018年のデータを基に,世界の富がどのように人々に配分されているかが一目で分かるような以下の図を作ってみました。約半数の貧しい人々は,世界の1%の富しか享受できていません。その一方で,世界の富の82%は,たった1%の人々によって占有されています。そして,その格差はさらに広がりつつあります。

図1|世界の経済格差の現実  Oxfam(NGO in Oxford)は,毎年1月にダボスで開催される世界経済フォーラム(WEF)の直前に,格差のデータを発表しています。2018年の報告書では,世界で新たに生み出された富の82%を世界の最も豊かな1%が手にしたことが明らかになりました。一方で,世界の貧しい半分の37億人が手にした富の割合は1%未満でした。

Oxfam(NGO in Oxford)は,毎年1月にダボスで開催される世界経済フォーラム(WEF)の直前に,格差のデータを発表しています。2018年の報告書では,世界で新たに生み出された富の82%を世界の最も豊かな1%が手にしたことが明らかになりました。一方で,世界の貧しい半分の37億人が手にした富の割合は1%未満でした。

現代の経済学では自由競争によって富を得ることが理想とされていますが,それは最も貧しい人が人間らしく生きられる場合に言えることです。途上国の多くの貧しい子どもたちが命を落としている現状で,一部の人々が必要以上に富むことは倫理の最も重要な課題の一つです。

宇沢弘文博士(1928-2014)がシカゴ大学におられた時,約1年間指導を受けたスティグリッツ博士(Joseph Eugene Stiglitz,1943-,2001年にノーベル経済学賞)はこの格差の問題に真剣に取り組まれています。経済における自由競争が正しく機能しないことが分かったからには,政策でさらに規制緩和したり,格差を広げたりすることは長期的にはマイナスになると,企業家に理解させることが必要であると,最近も述べられました(科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム第19回年次総会2022 Science and Technology in Society Forum (STS forum) 19th Annual Meeting in 2022,STS forum 2022)。

しかし一方で,以前,偶然お目にかかったノーベル経済学賞受賞者複数名に,格差について質問したときには,何人かの方々が「経済学は,経済のメカニズムを科学的に研究する学問であって,格差の問題は自分の問題ではありません」とおっしゃることに驚きました。

自由競争について考えるとき,「自由と責任」や「権利と義務」の問題は常に重要です。以前,マンデラ大統領(Nelson Rolihlahla Mandela,1918-2013)と共にアパルトヘイトに対峙して戦ったマンペラ・ランペレ氏(Mamphela Ramphele:2018年よりローマクラブ共同会長)と夜遅くまで議論させていただく機会がありました。ランペレ氏は,名作映画『遠い夜明け(Cry Freedom)』の冒頭にも,南アフリカ最初の女性医師として登場します。アパルトヘイトと戦うにあたって,多くの人々に「権利意識」を目覚めさせることは,それほど難しくはなかった。けれども,ケープタウン大学の学長になって,学生たちに「権利」に伴う「責任」と「義務」の重要性を理解させるのは,本当に難しかったと本音を吐露されたときには感銘を受けました。これも,後ほど倫理を論じるときに改めて考えたい課題だと思います。

図2|南アフリカ共和国ケープタウンのまちづくり  Photo by H.Koizumi空港から市街への高速道路の周囲は貧しい人々の家々で埋め尽くされていますが(左上),政府の努力で少しずつ改善が進んでいます(左下)。一方,ケープタウンの住宅地・別荘地はテーブルマウンテンを背景に,世界でも最も美しいといわれる街並みが並んでいます(右)。

Photo by H.Koizumi空港から市街への高速道路の周囲は貧しい人々の家々で埋め尽くされていますが(左上),政府の努力で少しずつ改善が進んでいます(左下)。一方,ケープタウンの住宅地・別荘地はテーブルマウンテンを背景に,世界でも最も美しいといわれる街並みが並んでいます(右)。

では,極端に裕福になった人々はそれだけ幸せなのでしょうか?

そうとは限らないことが東洋思想の中では明らかにされています。実際,自分の限られた経験の中でもそれを強く感じます。

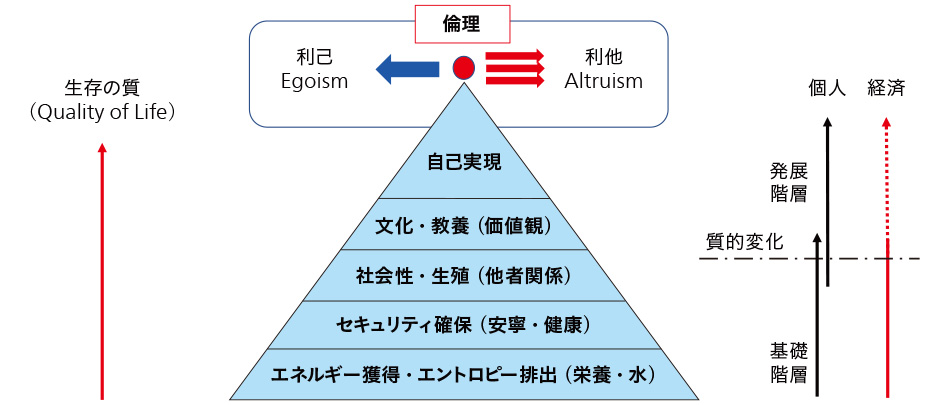

そのことを表したのが,マズローの図を改変した図3です。マズローの心理学者としての自己実現の階層を表現した有名な欲求5段階説の図を基に,自然科学と人文・社会科学の視座をより直截的に表現してみました。「Human Security and Well-being(人々の安寧とより良き生存)」の概念は,生存の質として捉えると縦軸で表現されます。一般に経済学では,所得が増すことによって自己実現の度合いも比例的に増大すると考えますが(従来の経済学では個々人は没個性的),実際には非直線的であることを図右に示しました。すなわち故事の「衣食足りて礼節を知る」までの段階では,所得と心を含めた生存の質は線形(比例的)ですが,一般的にはその段階を越えて初めて心の問題が支配的になるのです。

しかしながら「清貧」という言葉があるように,極度に貧しくても心豊かに生きている方々がいることも忘れてはならないと思います。

図3|生存の質に関する階層構造とWell-Beingを,自然科学と人文・社会科学を結合した視座から見る  小泉英明:日立創業100周年記念,日立技術フォーラム(2010)(マズローの概念を科学の視座から改変)人間性心理学を生んだマズロー(Abraham Harold Maslow, 1908-1970)は,自己実現の欲求(Self-actualization),承認(尊重)の欲求(Esteem),社会的欲求/所属と愛の欲求 (Social needs / Love and belonging),安全の欲求(Safety needs),生理的欲求(Physiological needs)という5段階の人間の欲求を見いだしました。

小泉英明:日立創業100周年記念,日立技術フォーラム(2010)(マズローの概念を科学の視座から改変)人間性心理学を生んだマズロー(Abraham Harold Maslow, 1908-1970)は,自己実現の欲求(Self-actualization),承認(尊重)の欲求(Esteem),社会的欲求/所属と愛の欲求 (Social needs / Love and belonging),安全の欲求(Safety needs),生理的欲求(Physiological needs)という5段階の人間の欲求を見いだしました。

Trans-disciplinarity(環学性)

世界はポスト・パンデミックへと移行しつつありますが,世界は依然として新旧の多くの課題に直面しています。経済格差と並ぶ課題の一つは,気候変動とそれがもたらす異常気象です。国際社会は排出量提言や気候変動対策に取り組んでいるものの,その解決には学際的なアプローチが不可欠です。

しかし現実には,科学技術の急速な進歩によって多数の専門分野がさらに細分化され,分野間の風通しが非常に悪くなってきました。専門分野間に自然に高く厚い壁が作られ,研究者・技術者は専門家と言われて,その中だけに閉じこもる傾向が強くなりました。例えば医療の分野では,脳神経外科の医師は「首から下のことは分からない」と言い,消化器外科の医師は「首から上は専門ではない」と言ったりします。人間を包括的に診る医療ではなく,「臓器医学」の傾向が強くなりつつあるのです。

このような現象はサイロ化と呼ばれます。サイロ(Silo)とは家畜の飼料貯蔵庫のことですが,窓のない閉じられた空間の中で,他との連携を取らずに自己中心的に仕事をしているさまを表現しています。

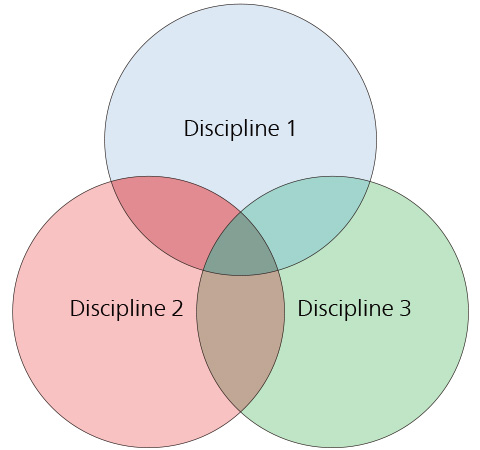

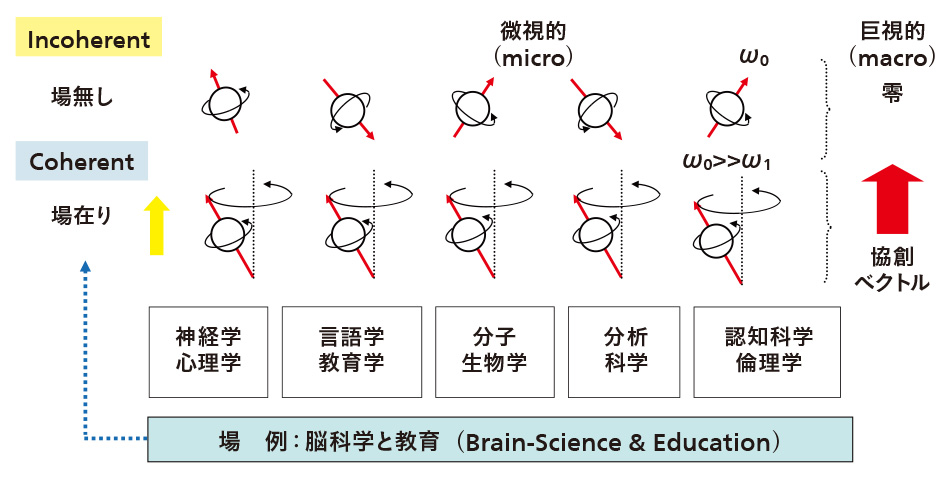

異分野間の架橋・融合が起こらないと,イノベーションは決定的に阻害されます。異分野間の架橋融合の概念は,Inter-disciplinary→Multi-disciplinary→Trans-disciplinaryと進展してきました。(図4,図5参照)

図4|Inter-disciplinarityとMulti-disciplinarity  H. Koizumi, Trans-disciplinarity, Neuroendocrinology Letters, 22-219-221 (2001) Inter-disciplinarity(学際性)は最初,境界領域という概念から生まれてきました。二つの既存の分野に跨る共通部分(Intersection)であって,物理化学(Physical Chemistry)・化学物理(Chemical Physics)などが最初に典型例です。どちらも物理と化学を架橋したものですが,前者は化学の分野で後者は物理の分野に属して,別々の学術誌が発刊されています。生物化学(Bio-chemistry)や生物物理(Bio-physics)もさらに遠い分野が架橋・融合された典型です。

H. Koizumi, Trans-disciplinarity, Neuroendocrinology Letters, 22-219-221 (2001) Inter-disciplinarity(学際性)は最初,境界領域という概念から生まれてきました。二つの既存の分野に跨る共通部分(Intersection)であって,物理化学(Physical Chemistry)・化学物理(Chemical Physics)などが最初に典型例です。どちらも物理と化学を架橋したものですが,前者は化学の分野で後者は物理の分野に属して,別々の学術誌が発刊されています。生物化学(Bio-chemistry)や生物物理(Bio-physics)もさらに遠い分野が架橋・融合された典型です。

筆者も1970年代に「分析化学」ではなく,領域架橋型の「分析科学」(Analytical Science)の概念を提唱しました。1980年代に第55代の日本分析化学会会長として,この新概念の普及に努めましたが,猛烈な反対にも出会いました。領域の架橋は,現実には多くの困難が伴います。

図5|Trans-disciplinarity(環学性)  Koizumi, H. (ed.), TD Symposium on Mind-Brain Science & Its Practical Applications, Hitachi, Ltd. (1995)Trans-disciplinarity(TD:環学性)の概念は,Inter-disciplinarity(学際性)やMulti-disciplinarity(多学性)とは大きく異なる概念であると筆者は考えています。シュンペーター(Joseph Alois Schumpeter,1883-1950)によるイノベーションの原義は「新結合(neue Kombination)」であり,TDの概念と通じるところがあります。この概念は,後述するように量子力学からのメタファーが色濃いのです。1990年代に北欧の環境政策の中で,Trans-disciplinaryという用語が用いられたことを後に知りましたが,その概念とイノベーションの関係は必ずしも色濃くはないように思えます※3)。なお,文理融合の情報学を志向した東京大学情報学環・学際情報学府は2004年に設立されましたが,ここには「学環」という言葉に「環学性」の概念が入っていると思われます。

Koizumi, H. (ed.), TD Symposium on Mind-Brain Science & Its Practical Applications, Hitachi, Ltd. (1995)Trans-disciplinarity(TD:環学性)の概念は,Inter-disciplinarity(学際性)やMulti-disciplinarity(多学性)とは大きく異なる概念であると筆者は考えています。シュンペーター(Joseph Alois Schumpeter,1883-1950)によるイノベーションの原義は「新結合(neue Kombination)」であり,TDの概念と通じるところがあります。この概念は,後述するように量子力学からのメタファーが色濃いのです。1990年代に北欧の環境政策の中で,Trans-disciplinaryという用語が用いられたことを後に知りましたが,その概念とイノベーションの関係は必ずしも色濃くはないように思えます※3)。なお,文理融合の情報学を志向した東京大学情報学環・学際情報学府は2004年に設立されましたが,ここには「学環」という言葉に「環学性」の概念が入っていると思われます。

イノベーションは,Trans-disciplinarityの概念の中で不連続な遷移として発生します。筆者は,複雑系研究で知られる米国のサンタフェ研究所に招聘された期間に,そこの研究者の方々とも複雑系に関するさまざまな議論を交わして,その概念を深耕しました※4)。

境界(Boundary)は,複雑系について考える上で重要な概念の一つです。例えば生物は,細胞膜(Cell Membrane)という境界で囲まれた細胞を基本空間として進化してきました。全生物には内界と外界の境界として細胞膜が存在し,細胞の大きさによらずにその厚さは約10 nmです。この膜は選択性の透過膜であって,内界と外界の間の扉の性質も持っています。学問領域や諸分野も境界で囲まれていますが,サイロのように密閉された空間ではありません。境界で囲まれた空間の内界に存在するものの一部は外界と相互作用できるのです。

Inter-disciplinaryやMulti-disciplinaryの概念に批判的な人々は,学術の世界は分野の境界があって初めて自然科学や人文・社会科学であり,境界がなくなったならばそれはもはや学術システム(体系)ではないと主張します。

しかし,私の考えるTrans-disciplinarityの概念は,Multi-disciplinarityの概念とも明確に異なり,分野の境界を生物膜のような機能膜として捉えるのです。能動輸送が行われる機能膜の場合は,エントロピー制御のためにエネルギーが必要です。Trans-disciplinarityにはその点が重要なのです。Multi-disciplinarityの場合には,異分野を束ねただけに終わりがちです。それだけでは期待したイノベーションは起こらないということが肝心です。これも開発現場を理解しないと分かりにくい事柄かも知れません※5)。

最近,科学技術政策でよく言われる「アンダーワンルーフ」は,異分野間の架橋融合を生じさせるために一つ屋根の下に異分野研究者を集めてイノベーションを生じさせるというものです。あるいは「坩堝(るつぼ)」の例えもよく使われます。一か所に異分野研究者を閉じ込めるという考えです。しかし,異分野を束ねたり,一か所に閉じ込めたりするだけではイノベーションは起きません。そこには,むしろ新たな分野間の厚い壁が生じることさえあります。坩堝は高熱にしてエネルギーを注入することによって入れたものが混じり合うのであって,その高熱にするプロセス自体が肝心なのです。

筆者の場合には,実際に自分で実験を行っていた量子力学の現象が,Multi-disciplinarityの先にあるTrans-disciplinarityの概念を創り出すヒントになりました。イノベーション(新結合)が創発する遷移の機序を,ランダムなスピンが場の中で整列したり,外界からのエネルギー注入によってスピンが反転したりするという現象を,古典力学と量子力学の二つのモデルで同時に捉えたのです。その際,素粒子固有のスピンだけでなく,他の量子数も重なりあったベクトルへと展開しました。摂動(ゼーマン効果によるエネルギー準位の微小変化)が共通の場を得ることで,微視的な変化が位相の揃ったコヒーレント状態となり,巨視的な変化が顕在化するのと同じように,微視的なスピンの位相が揃うことによって巨視的な結果が生じるのです。詳細の説明は次回以降にしますが,このTrans-disciplinarityの概念で,実際にいくつかの新分野が誕生したと考えています※6)。

現在は,海外を中心にTrans-disciplinary という異分野領域の架橋・融合概念が一般化しつつあります。筆者も1990年代初頭から,計測分野・環境分野・脳神経科学分野でTrans-disciplinarityという概念を提唱する中で,さまざまなTrans-disciplinary Symposiumの開催や国際学術誌の創刊を繰り返してきましたので,手前味噌ながら,最近の世界の潮流を大変に嬉しく感じています。2001年には,日本で出版した論文(英文併記)を海外の学会がご覧になって,その一部を再録・出版くださったものもあります。

[H. Koizumi, Trans-disciplinarity, Guest Editorial, Neuroendocrinology Letters, 22, 219-221(2001)]

※3)Trans-disciplinaryとは

『生物物理学』誌巻頭言(鈴木良次大阪大学名誉教授著,1999年4月号)には次のような記述があります。

「トランスディシプリナリという言葉は,英連邦大学協会事務局長で科学技術政策が専門のマイケル・ギボンズの著書『現代社会と知の創造』(小林訳・丸善ライブラリー1997)から借りたものであるが,日立中央研究所の小泉英明氏が,1995年に,マルティディシプリンとは異なる意味での新しい用語として,提案されていることを最近知った。ギボンズの場合は,どちらかというと,あるミッションを解決するためのチーム編成に力点を置いた用い方をしているが,二人とも,二つ以上のディシプリンからの単なる知識の持ち寄りではなく,そこから新しい知が創造されるものとして用いている。」

※4)サンタフェ研究所

サンタフェ研究所(SFI:Santa Fe Institute,SFI)は,コーワン博士(George Cowan, 1920-2012)の構想に基づき,マレー・ゲルマン,フィリップ・アンダーソン(物理学),ケネス・アロー(経済学)らによって,1984年に米国サンタフェに設立されました。複雑系(複雑適応系)研究のメッカとして複雑系研究の黎明期を牽引したのです。

※5)Trans-disciplinarityへの気づき

この概念に自然に気づいたのは,学部を卒業してまもなく,ほぼ同時にお世話になった日本分析化学会,日本化学会,日本分光学会,日本応用物理学会,そしてそれらの分野の国際学会のおかげです。

発端は,小学生の時に化学と物理に興味を持ち,近所の薬局に助けてもらって自宅の庭でいろいろな実験をしていたことです。それを知ったお隣りの方が,ご自分の教官だった東京大学工学部冶金学科(明治12年に理学部採鉱冶金学科として発祥)の亀谷博講師のところに連れていってくださったのです。中学生になった最初の夏休みの1か月間は,薬品の匂いが漂う工学部4号館の地下で,朝から晩までさまざまなガラス製の分析器具の洗浄を繰り返し(レストランの皿洗いのような修行ですが分析の本質に通じます),同時に湿式分析の手技を叩き込まれました。夏休みが終わるころには,チオ硫酸ナトリウムとヨウ素の反応を用いた大量の滴定分析結果を,手回し式の計算機を使ってグラフに整理することや,アセチレンバーナーを使ってガラス細工ができるようになりました。ご褒美にくださったのは,RCA955という超短波用の真空管(土星のような形をしたAcorn Tube)と,当時やっと手に入るようになった半導体の素子類でした。それらを使って電子回路やレッヘル線のアンテナを自作し,すぐにアマチュア無線の免許も取りました。身体に染み込んた夏休みの体験が,その後の基礎になった気がしています。

中編で述べた米国の諸施設での分析実務は,この経験が無ければ困難だったと思います。また,超短波回路の工作で学んだ三次元の立体配線は,後にMRI専用の超高速並列コンピュータを開発する際にも直接役立ちました。三次元チップは,今,半導体の主力になろうとしています。

※6)学術分野のサイロ化

この課題も根が深く,最初に議論されたのはフランス革命(1789-1795)の最中にコンドルセ(Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, 1743-1794)が提言・試行した「学問の共和国構想」だと思います。(1)人口統計表,(2)リサイクル社会,(3)エネルギー使用の効率化,などの課題に異分野連携によって取り組もうと試みました。[E. Rothschild, Environmental Measurement, in The Trans-disciplinary Forum on Science and Technology for the Global Environment: Environmental Analysis (H. Koizumi; Ed.), pp.11-21(1996),改訂翻訳版『環境計測の最先端』三田出版会(1998)]。

そして試行結果の結論として,異分野の架橋・融合によるイノベーションの困難性を,「Cyclic Nullity(無意味の連鎖)」と述べたのです。二百年以上を経た現在もその難しさの本質は変わっていません。議論ではなく,実行こそが鍵であると思います。

そのために重要な役割を果たすのが新しい学際的な学術誌の存在です。なぜならば,科学技術のプラットフォーム形成や新分野の創発に直結するからです。サイロ化の結果として,権威ある既存の学術誌に受理されることが研究目的となっていることも多々あります。日本の凋落をくい止めるのは,根本的な発想の転換が必要だと思います。

そのためには,さらに多様性と包摂性(Diversity and Inclusion)の考察も必要となってきます。「包摂」という言葉には,二つの英語があります。現在,一般に使われているInclusionと,もう一つはSubsumptionです。後者はマルクスの『資本論』にも現れます。この重要性については,後に述べたいと思います。

心・脳・教育国際学会の立ち上げ

2004年に自然科学・社会科学・人文学による異分野架橋融合を基調とした心・脳・教育国際学会(MBE:International Society of Mind, Brain and Education)を,ハーバード大学教育学大学院(Harvard School of Education)のフィッシャー博士(Kurt Fischer,MBE創立理事長,1943-2020),バトロー博士(Antonio Battro,ローマ教皇庁科学アカデミー会員)らと一緒に立ち上げ,創立理事としてお手伝いを続けました。

この学会により2007年には,MBE誌をブラックウェル社(Blackwell,現在はWiley)から創刊し,創立副編集長を務めました。このような理系・文系を越えた学際的国際学術誌は初めての試みであり,米国出版協会(AAP:Association of American Publishers)からBest New Journal of the Year Awardを受賞しました。第1巻第1号の記事は,編集長・副編集長名で出版し,このような学際誌がなぜ必要かを述べています。

[K. Fischer et al. including H. Koizumi: Why Mind, Brain, and Education? Why Now?(2007.03)]

さらに,豪州の国家プログラムの国際諮問委員を務めていた2015年には,ネイチャー誌の姉妹誌として『学習の科学』誌(『Science of Learning』)を創刊するお手伝いをしました。現在のネイチャー誌スキッパー編集長の前任者であるキャンベル博士(Philip Campbell,ネイチャー誌編集長在任期間:1995-2018)の時代ですが,Science of Learning誌はNPG(Nature Publishing Group)として初めて「教育学」という人文・社会科学系が入った学術誌となりました。創刊にあたって,ネイチャー誌のキャンベル編集長と深夜まで議論しましたが,これからの主要な論点は「新しい倫理」の必要性であるという見解で一致しました。それについては現在,国際工学アカデミー連合(CAETS)の定款附則(Bylaws)冒頭部分(Objectives)に倫理関係項目を新たに加えるなど,同じような志を持った方々と具体的な取り組みを進めています。

このように新たな学際的な出版を行うと,出版はできてもマイナーな活動ではないかと批判されることがあります。学際分野自体が黎明期にあるので,今は小さい分野に見えるかもしれません。

しかし,2015年創刊の『Engineering』誌(Elsevier)は学際的な工学誌でありながら,現時点(2022年)でImpact Factor(学術誌の質を計測する指標の一つ)が12.784となりました。一般にNature誌,Science誌に次ぐポピュラーな学術誌はPNAS(Proceedings of National Academy of Sciences)と言われますが,現時点でのPNASのImpact Factorは12.779です。Engineering誌の編集長はProf. Raj Reddy とProf. Ji Zhouですが,お二人の熱い情熱が短期間で重要な学術誌を創り上げました。筆者は副編集長として,上述したTrans-disciplinarityの重要性を主張し続けながら,お手伝いを続けてきました。

図6|摂動部分の架橋・融合  H. Koizumi, “Trans-disciplinarity”, Guest Editorial, Neuroendocrinology Letters, 22, 219-221,(2001)Trans-disciplinarityの概念を使って,新たな教育分野である脳科学を基調とした教育(Brain-Science Based Education)が創発される原理を示しています。磁気共鳴という量子論的効果に基づく物理現象を,古典物理学的に解説する際に制作した図を,社会科学・人文学の範疇にある教育学の新分野創発に適用したものです。

H. Koizumi, “Trans-disciplinarity”, Guest Editorial, Neuroendocrinology Letters, 22, 219-221,(2001)Trans-disciplinarityの概念を使って,新たな教育分野である脳科学を基調とした教育(Brain-Science Based Education)が創発される原理を示しています。磁気共鳴という量子論的効果に基づく物理現象を,古典物理学的に解説する際に制作した図を,社会科学・人文学の範疇にある教育学の新分野創発に適用したものです。

「ベル研」とfMRI

ベル研究所(Bell Laboratories),通称ベル研は,電話の発明者のグラハム・ベル(Alexander Graham Bell,1847-1922)に源流を持ち,すでに七つのノーベル賞を得た世界に冠たる研究所です。1980年代のMRI黎明期に,研究を牽引したのはSMRM(Society of Magnetic Resonance in Medicine)という国際会議でしたが,ベル研からその会議に参加されていた日本人研究者の小川誠二先生と筆者は毎年お会いしていました。先生は小動物用のMRI装置にネズミを入れて研究していましたが,ある時,麻酔したネズミが死にそうになり,大急ぎで酸素ガスを吸入させて実験を続けられたのだそうです。するとその前後で,脳の断面画像に大きな変化が現れたのです。それまでよく見えていたネズミ特有の血管が画像から消えてしまったのです。小川先生のこの実験が,世界で最初のfMRIの原理発見だったと筆者は考えています。その後,先生は論文をPNASに発表した後,人体用の世界最高峰のMRI(磁場強度:4T)を有していたミネソタ大学のウガビル教授の装置を用いて,人間の脳の賦活領域の観測に成功しました(1992年)。現場でないと分からないことなのですが,fMRI(機能的磁気共鳴描画)はMRIそのものであって,特殊な部品が一つでも加えられた装置ではありません。ネズミの実験で発見された血管が見える撮像と血管が見えない撮像の引き算をして,脳の賦活部位を描いたのです。

人間の心理計測に適用するには,性能の高いMRI装置が必要です。日立の研究所でも,日立研究所と日立工場が磁場強度2.1Tの全身用高磁場超電導磁石を開発して研究を進めました。中央研究所と当時の日立メディコが,fMRIを製品として実現できたのもTrans-disciplinarityが鍵となりました。

それまで,MRIによる脳機能計測に縁のなかった方々が,こぞってこの分野に入って来られました。Nature誌やScience誌の表紙は,fMRIの画像で頻繁に飾られるようになりました。そして,また同じようなシンポジウムを開催できないかとの要望を頂くようになったのです。

そこで,2000年1月に5年間の脳科学の進展を,脳機能計測を中心に,さらに広範に俯瞰する産官学連携のTrans-disciplinary Symposiumとして再度開催しました。 特別講演には,1997年に設立された理研脳科学総合研究センター初代所長の伊藤正男先生(1928-2018)をお招きしました。さらに,複雑系研究で知られる米国サンタフェ研究所から来日された創立所長のコーワン博士にも,参画いただきました。そこでは,「脳科学と教育」構想についても議論をさせていただきました。

一般に知られてはいませんが,コーワン博士によれば,サンタフェ研究所の最終的な目的は教育研究にあるのだそうです。[H.Koizumi, et al., Ed., The Proceedings of the Transdisciplinary Symposium on the Frontier of Mind-Brain Science and Its Practical Applications(II)(2000)]

また,前述の計測・分析を基調とした地球環境問題の国際会議を1996年に実施した際に,「環境と脳の相互作用」というセッションを設けました。このセッションを拡大して,「脳科学と学習・教育」(Brain Science and Learning/Education)という,21世紀を見据えて「教育・保育」の分野に脳科学を導入するための国際会議を,文部省/科学技術庁/JSTの実行委員長として2000年に開催しました。これは「学習」と「教育」の分野に多くの新しい議論と知見を生みました※7)。

新しい分野の創成は,複数の異なった組織からまったく独立かつ同時多発的に起こることが多々あります。この分野でも,日本では1996年の環境の会議から「脳科学と教育」(Brain Science and Education)が生まれました。その際に見出した新概念が下記のものです。「学習とは環境(自分以外の全て)からの外部刺激によって新たな神経回路を構築する過程。教育とは環境からの外部刺激を制御・補完する過程。」 この新たな概念によって,「学習」と「教育」を自然科学から扱えるようになったと考えています。

2023年度には,「こども家庭庁」(内閣府)が新たに発足します。また,保育・育児に関する「国際協議会」が同年度を目途に準備されつつあります。筆者はしばらく後者のお手伝いを進めたいと考えていますが,まさに「子どもたちは未来」です。子どもに関するどのような取り組みも真摯かつ実質的に発展することを,心から祈念しています※8)。

※7)脳科学と教育(Brain Science and Education)

米国では1990年代末にハーバード大学教育学大学院(Harvard School of Education)にMind, Brain and Education部門が設立され,2004 年には国際学会が発足しました。1999年にOECD教育局に所属する教育研究革新センター(CERI:Center for Educational Research and Innovation)にて,国際プログラムの準備会議が開始されました。中心になったのは,OECDの外交官にして社会言語学者のデラキエサ博士(Bruno della Chiesa)でした。

1990年代初頭には非侵襲的な脳機能イメージングが生まれて,学習の脳内機序を解明する準備が始まっていたこととも呼応します。

ただ,後から振り返りますと,時実利彦先生(東京大学教授,1909-1973)の名著『脳と保育』[雷鳥社,逝去後に出版(1974)]と内藤寿七郎先生(日本小児科医会初代会長・愛育病院院長,1906-2007)の恩賜記念愛育病院の院長室で始まった異分野連携は,「脳と教育・保育」の源流として世界に誇れるものであったと感じます。

OECD(経済協力開発機構)は1961年の設立当時,自由主義諸国から18か国が加盟していましたが,2000年には日本を含む12か国がさらに加盟して30か国となりました。現在は38か国に至っています。2020年には創立60周年を迎えました。2002年のOECDフォーラムのテーマは,「安全」,「平等」,「教育」,「成長」でOECDの基本に戻るものでした。(OECD Forum 2002 Highlights:Taking care of the fundamentals Security, Equity, Education and Growth)

ここで,OECDの「学習科学と脳研究」(Learning Sciences and Brain Research)という10年弱の大型プログラムが正式に始動したのです。世界を三つのブロック(北アメリカ・ヨーロッパ・アジアオセアニア)に分け,連携しながら実施されたこのプログラムの経緯と結果については本シリーズの中で紹介したいと思います。

※8)子どもたちは未来

かつて西洋と東洋の架け橋を子どもたちに託した日本人がいました。クーデンホーフ=カレルギー・ミツコ(青山光子,1874-1941)です。青山家の墓地は,筆者の自宅近くの正蓮寺にひっそりと遺っているので調べ始めたのですが,大地主で骨董商の娘だったみつ(後に光子)は寒い冬の朝,乗っていた馬が凍った道で足を滑らせ,怪我をした外国人を介抱したそうです(この出会いには諸説あります)。その人が外交官として東京に赴任していたハンガリー・オーストリア帝国のハインリヒ・クーデンホーフ=カレルギー伯爵(Heinrich Johann Maria von Coudenhove-Kalergi, 1859-1906)だったのです。見初められて結婚した光子は,東京で長男・次男を出産し,その後はカレルギー伯爵の領地にある古城やウィーンにも住むことになりました。そして西洋の言葉や慣習,諸学問もゼロから猛勉強して,ヨーロッパ貴族の一員となり,日本画や琴・三味線などの素養を生かして東洋と西洋を結ぶ子どもたちを育て上げました。次男の栄次郎:リヒャルト・ニコラウス・エイジロ・クーデンホーフ=カレルギー(Richard von Coudenhove-Kalergi,1894-1972)は哲学の博士号を持ち,著名な『汎ヨーロッパ主義(Pan Europeanism)』(ヒトラーにより焚書)を出版して世界に影響を与え,現在のEUの父の一人とされています。筆者は,この栄次郎という日本名を持つ光子の次男が,欧州連合の基礎概念をつくり,現在にも続く『歓喜の歌』(ベートーヴェン交響曲第九番)を欧州連合賛歌に定めたことにも興味を抱いています。第一次世界大戦から第二次世界大戦の極めて複雑な歴史の中を生きた彼が西洋と東洋の橋渡しをしたことは,現在のロシア・ウクライナ問題,北大西洋条約機構(NATO:North Atlantic Treaty Organization),そして英国のEU離脱(Brexit)にもつながってくるからです。

ロシア最大の女性団体である「ロシア兵士の母の会」(ロシア兵士の母の委員会連合:Союз комитетов солдатских матерей России,300の委員会の連合)は,ロシア国内で強い影響力を持っているようです。最近も所属する一部組織から,ロシア政府のウクライナ侵攻に抗議する公開書簡を出したとされます(時事通信,2022.11.29)。青山光子にも見られたように,一般に平和志向が強く,子どものためには自らを犠牲にすることも厭わない母親の存在は偉大です。

小林登博士(国際小児科学会会長,国立小児病院名誉院長,東京大学名誉教授,1927-2019)のほぼ最後の著作である『母学』(Motherology,アップリカ育児研究所,2015)では,子どもたちの未来には母親の存在が欠かせないことが強調されています。小林先生は2001年に「日本赤ちゃん学会」を創設され,人間の本質を包括的に理解できる乳幼児の発達の研究に傾注されました。

小林登先生には山ほどの想い出があります。中でも,小泉純一郎首相(在任期間:2001-2006)が在任中に,小林先生から教育政策について直接諮問を受けるため総理官邸に招いた際,筆者も教育の未来を一枚に纏めた提出資料を携えて同行しました。その時の資料と結果については,続きの中でご紹介したいと思います。教育が,学問はもちろん,政策・経済・産業を含むすべての原点と考えるからです。小林先生の著作『母学』と,先生が監修された内藤寿一郎著『新「育児の原理」』(アップリカ育児研究所,2021,2022年グッドデザイン賞受賞)では,推薦文を書かせていただく機会を賜りました。また,20年以上前の「日本赤ちゃん学会」創設時には,創立副理事長としてお手伝いしながら多くのことを学ばせていただきました。

温かな心の上に未来を創る

ここまで,パンデミック,ウクライナ問題,プラネタリーバウンダリー,資本主義と経済格差,Trans-disciplinarityの重要性,新しい教育と子どもの未来と,現代社会が直面する課題について俯瞰してきました。これらを考えると,ポストコロナ,ポストウクライナの社会ではHuman Security and Well-beingこそがめざすべき姿となる可能性が高いのではないでしょうか。

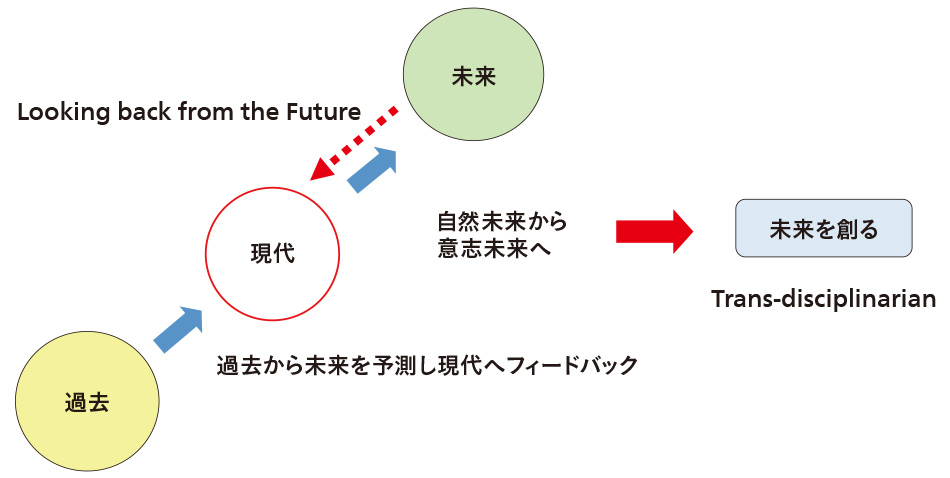

最近,「バックキャスティング」という言葉をよく耳にします。最初にめざす未来を描き,それを実現するためのアプローチを現在に遡って考える手法で,1990年代にスウェーデンの環境政策において使われました。ただし,バックキャストは釣り竿を後ろに引く動作を指し,その後に前へ振る動作を指すフォアキャストと一対の言葉で表される概念です。筆者はこの一対の概念をむしろ,「未来からの反射(Looking Back from the Future)」と表現しています。これもまた武見太郎先生が約半世紀前に提唱した概念で,インド古代論理学の「因明論(いんみょうろん)」の比量(推論)概念がヒントになったと,ご本人から伺いました。「まず過去のデータを知って現在を正確に認識し,それに基づいて予想される未来を導き出す。予想される未来世界を深く吟味し,その結果をさらに現在へと反射させて,制御されたより良き未来をめざす」というものです(この概念は,武見太郎先生の1970年代のお話に既に現れています)。

人類が「未来」という概念を持ち,未来について深く考えることが可能になったのは,言語を獲得したからであると筆者は考えています。話している現在のことだけでなく過去や未来のこと,仮定や架空のことも語れるのは現生人類が手にした言語の特徴の一つです。言語を持たない現生人類以外の動物は,未来へ向けて行動する際,繰り返される過去から遺伝子に獲得された情報はあっても,現在から先の未来を自由に想像することはできません。

松沢哲郎先生(霊長類学者・元京都大学霊長類研究所所長)は,共同開催したシンポジウムの中で,私たち人類の近縁種であるチンパンジーには「今」という概念しかないとおっしゃいました。言語の力によって,単純未来ではない意志未来を示し,未来を創ることは現生人類にしかできません。そのことを再認識しなければならないと思います。

過去から現在において自己中心主義が蔓延し,利己的な資源開発や技術開発が行われてきたことや,責任を伴わない自由競争が今日の社会課題をもたらしたのだと考えると,課題を克服した未来を創るには,これまでとは逆のアプローチが必要です。忘れていた「利他の精神」を取り戻し,「倫理」を基調とした政策・研究開発・イノベーションを推し進めることが不可欠になります。

(Listening to locals is key to building Society 5.0)

図7|「未来からの反射」の概念  小泉英明「科学・技術に求められるもの」,日立製作所創業100周年記念講演 (2010)

小泉英明「科学・技術に求められるもの」,日立製作所創業100周年記念講演 (2010)

では「倫理」とは何でしょうか? 一般的には「守るべき秩序」などと捉えられていますが,筆者は長年,もっと深い意味があるのではないかと考え続けてきました。そして印度哲学の泰斗である中村元先生の著書などから,倫理とは「温かな心」であると考えるようになりました。これについては,多くの東洋哲学の専門家や,ヴァチカンを含む西洋の三大宗教のそれぞれの専門家にかれこれ二十年間にわたってご教示を賜ってきました。このことについて,さらには自然科学を土台とする新たな「普遍的倫理学」については後述したいと考えています。

一つだけ先に申し上げますと,原始仏教分野の中に初期仏教・最初期仏教と言われる最古層の仏典を研究する分野がありますが,そこには死後の世界や宇宙の果てという議論は敢えて見られないのです。現実の世界には,すぐにでも自ら動く必要のあることが満ち満ちています。それこそが本質であるとするならば,それはむしろ哲学だといえると思われます。公理系である宗教とは異なるのです。

このあたりについても筆者は物理学の研究と同じ手法でアプローチできると考えるのですが,最初期仏教の資料は,100年以上前にできた英国のThe Pali Text Societyに英文とパーリ語で整理されています。しかし,まさか仏教関係を英語で学ぶことになるとは思いませんでした。三蔵法師をはじめとした人々が大変な苦労をして経典を持ち帰り,大量に漢訳されたものが日本には入っているからです。実はこのアプローチは,現在進められているプロジェクトにも関係し,AIを駆使してDNAの断片から生物種の進化を同定する方法論に近いのです。北のチベットを経由して回り回って日本に入ってきた最初期仏典と,南のスリランカを経由して残っているパーリ語による最初期仏典から,最古層の文脈断片を探索するのは,物理学的には類似した方法論となるからです。

倫理に関しては,このシリーズを通じた「通奏低音」となりますので,次回以降でも引き続き取り上げていきたいと思います。

一般に,倫理や法は,習俗を源流としものが多いとされています。古くは宗教や慣習など文化に関する側面が色濃かったと言えると思います。しかし,,本稿で述べたように,地球生命圏は地球の表面にへばりついたシャボン玉のような薄膜です。かつては二酸化炭素が主成分の大気を,30億年ほど前から生物であるシアノバクテリア(藍藻)が長い時間をかけて酸素を大気の主成分の一つとしました。さらに現生人類という単一種が増加し,人工物(Human Artifacts)が,生命圏の狭い空間にあふれ出てくると,人新世紀という見方が出てきました。

そこで科学や技術の視座に立脚した新たな倫理や法が必要になってきます。一例として温室効果ガスを見ても,人間の科学技術起源のものが自然起源のものを上回りつつあります。気候の激甚化や海面上昇も現実の課題となってきました。さらに,現生人類間の争いであるロシア政府のウクライナ侵攻によって,破壊のため使用された爆薬や燃料,そして無残に破壊された街を復興するために,今後も膨大なエネルギーとエントロピーが消費されると考えられます。

つまり,倫理は科学技術抜きには語れなくなりつつあります。一方で,さらに一歩を進めると,科学の進展によって現生人類の思考機能を司る脳が少しずつ明らかになりつつあります。科学的なエビデンスを検証しながら,倫理や法の根源を考えることが可能となりつつあります。そこにはより普遍性を高めた倫理や法の体系が現れる可能性が高いと考えています。この後も,「第1次情報」と「現場」を基調とした考察を進めたいと思います。