�����э��ނ��ƂŋN�������A�Z���̂��˂�B

���܂ł̂����B

�l�͂ǂ����Ă������ɌŎ����Ă��܂��B

�����������ۑ��s���R���Ȃ���Ώ��X�̂��Ƃ��B

�x�c����ɂƂ��ď��̃V�i�W�[�̌��́A���炪�˔j���ƂȂ��Ĉ����N���������̂��Ƃ����B

���炪�����V�����Z���Z�p���A����A�E�F�[�̒n�ɔ�э���ŊJ�����n�߂����Ƃ����������������B

�x�c�����1983�N�ɓ��ЁA��錧�����s�̓����������i�ȉ��A�����ɏȗ��j�ɔz�����ꂽ�B

���͔����̂�R���s���[�^�Ȃ�IT���Ƃ��L�ѐ���̍����B

�ŏ��ɗ^����ꂽ�e�[�}��BiCMOS���i�o�C�V�[���X�j�Ƃ��������̂�p�����}�C�N���v���Z�b�T�̊J���������B

�� �����̉�H�ɂ̓o�C�|�[����CMOS�̂Q��ނ�����ABiCOMS�͂��̗��҂�g�ݍ��킹���V�^�C�v�ŁA����������d�͂����Ȃ��B

�����ł́A�R���s���[�^���ƕ��Ɣ����̎��ƕ����ꂼ�ꂪ�A�ʂ̕�����p���ă}�C�N���v���Z�b�T�̊J���Ɏ��g��ł��āA�x�c����̃��j�b�g�͑o���̊J���Ɋւ���Ă����B

�������ɂ���Ɗ����̉��̂Ȃ��肪�悭������B

�u����2�̂�����Z������A�����Ɨǂ��}�C�N���v���Z�b�T���ł���v

�����m�M�����B

�x�c�����BiCMOS�̊J���ɂ�����A���߂͗v�f�Z�p�̌����Ɏ��g��ł����B

���������i�������݂Ȃ����Ƃɂ̓S�[���͒B���ł��Ȃ��ƁA��^�ėp�R���s���[�^�̃}�U�[�H��ł���_�ސ�H��i�����j�ɊJ���̒�Ă��n�߂�B

�C���t�����Ƃ𒆐S�Ƃ�����n��ƁAIT���Ƃ��肪���鋞�l�n��B�n���I�ȋ����f����悤�ɁA�����͏]�ƈ��ǂ����̌𗬂��R���������B

�u�]���̂����Ŕ[�����Ă���l���炷��A������Ɨ��v���グ�Ă���̂ɂǂ����ĕʂ̂������������̂��A�����ł��Ȃ��B���̐V�Q�҂��قȂ镶�����킴�킴��������ŁA�������������ł���̂��ƁA���낢��ȉۑ���w�E����܂����B�v

����ł���������`���āA�Ȃ�Ƃ��V�����v���W�F�N�g��C���Ă��炦�邱�ƂɂȂ����B

�������W�߂�ꂽ�̂́A�����҂ȂǁA����܂Łu�v�v�Ɍg��������Ƃ̂Ȃ������o�[����B�v���Z�b�T�ɐ��ʂ��Ă���l���H����ɂ����̂����A�݂�Ȏ����̎d���Ŏ��t�������B

�u��������Ƃ��Ȃ����i�̊J���B�������V�����Z�p���g���āB���悤���܂˂ł�낤���Ă����̂�������ɋ�J���܂����B���v���v���Z�b�T�̍����̃R�c���A�܂������������Ă��Ȃ������B�v

���ʂ͂Ƃ����Ɓc�c�Ȃ�Ɛ��\���B�Ŋ�����B

120MHz�i���K�w���c�j�Ƃ������g����ڕW�Ɍf���Ă������A80MHz�ɂ����͂��Ȃ������B

�uBiCOMS�Ȃ�����Ɨǂ����\���o���܂��v�ƁA�܂������قȂ�v�������������݁A���͂��ꐶ�����������Ȃ�����g�B����Ȃ̂ɂ��B

�����͂����v���W�F�N�g����O�����A�x�c����͂����v�����B

�Ƃ��낪���̎��s�A�v��ʗ���ށB

���̃v���W�F�N�g�̃e�[�}�A�H�ꒆ�Ŏ��͒��ڂ���Ă����̂��B�����ĎЊO��ƂƂ̃A���C�A���X�ɂ��W���Ă����B����͉��Ƃ��Ăł������ɓ����Ȃ��Ă͂Ɛ_�ސ�H�ꂪ�{�������邱�ƂƂȂ����B

�u���������ɂ͂�������Ȃ��B�_�ސ�H��̐��Ƃ������v���W�F�N�g�����ɗ��܂����B���s�Ǝv���Ă��܂������A���낢�땪�͂����Ă݂�Ɓw�ǂ���Ă������x�A�w�����̗͂��Ȃ��Ƃł��Ȃ��x�ƁA�t�ɕ]�������_�@�ɂȂ��āB�ŏI�I�ɂ́A�Ē���̃v���W�F�N�g�ɂ��Q�悵�Ăق����ƍH�꒷�����X�Ɍ����ɗ��Ă���܂����B�v

�������ăv���W�F�N�g�͍ăX�^�[�g�B�H��͌o���҂����X�Ɠ��������B�ȑO�͌������ƍH�ꂪ���U���Đi�߂Ă����v�́A���߂��狤���ł�낤�Ɠ��������ƂȂ�A�R�~���j�P�[�V�����̎����ς�����B�܂��Ɉ�A��B�˗�����E�����̊W�łȂ��A�`�[����ۂƂȂ�v���W�F�N�g�ɗՂ��Ƃ������ւƂȂ������B

���̌�A�J���v���W�F�N�g�͒�����^�X�[�p�[�R���s���[�^�p�v���Z�b�T�ւƕ����]���B

�x�c�����̃v���Z�b�T�𓋍ڂ���������X�p�R���́A�ꎞ�A���E�ō������L�^�����B

�V�Q�҂̑̓�����̒���́A�Z�p�̗Z���Ƒg�D�̗Z���A2�̂��˂�ݏo�����B

�����v���W�F�N�g�Ŋ�������

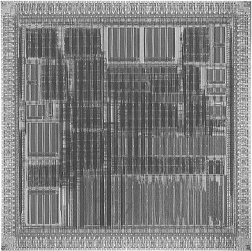

������X�p�R���p�v���Z�b�T�uHARP-1E�`�b�v�v

�����Ő�[��0.3��mCMOS���g�p���A���g��typical 200MHz�������B�`�b�v�T�C�Y15.7mm�~15.7�o�Ńg�����W�X�^��450���Ƃ������W�ςȂ���A�d�����͂�3.3V����2.5V�ɒጸ���A����d�͂͑O�@��17W�i120MHz�j�ɑ�15W�i150MHz�j��B�����Ă���B���C���t���[�����烏�[�N�X�e�[�V�����ɐv�������P����ƂƂ��ɁA�}�g��w�Ƌ������������X���C�h�E�B���h�E�@�\��Ǝ��A�[�L�e�N�`���Ƃ��č̗p�����B

�u�Ȃ����̋Z�p���v�\�{���ւ̖₢���A�d�������J���B

1995�N�B�g�D���҂̂��߁A�x�c����͓����̖{���n�ł�����n��ւƖ߂�B

�����͌����܂ł��Ȃ������n�Ƃ̒n�B�d�͂�S���A�����ȂnjÂ����炠��C���t�����Ƃ̍H�ꂪ�������ԁB�ꌩIT�Ƃ͊W�Ȃ����������A�����̐��i�ɂ�����i�R���g���[���j���邽�߂́u�g�ݍ��݃R���g���[���i�}�C�R���j�v����������Ă���B

���l�n��Ŕ|����LSI�i��K�͏W�ω�H�j�Z�p���������A���̍��V���s���Ăق����B

���ꂪ�x�c����ɗ^����ꂽ���̃~�b�V�����������B

�u�l���˘f�����̂́A�_�ސ�ƈ�邪�����̏��������ƁB�_�ސ�̃R���s���[�^�͑吨�łP�̃R���s���[�^�����B�Ƃ��낪���̑g�ݍ��݃R���g���[���͂�������̎�ނ������āi��݂��H�ꂾ���ł����\����j�A���ꂼ�ꂪ���l���œƗ����Ă���Ă���B�܂��ɊJ���҂͈ꍑ���̎�Ƃ������l���ł����B�v

�ǂ�����������ׂ����B�x�c����͓r���ɕ���B

�܂��͂P�P�H���K�₵�Ă݂�B������������IT���ƂƃC���t�����Ƃ́A�܂�ŕʉ�ЁB���n��̏d�d�@�B���S�̐��E�ł́A�g�ݍ��݃R���g���[�����e���ł����Ȃ������B

�u�_�ސ�H�ꂪ�ȂI�v

�u��������Ă�����̂̕����ǂ��͂����I�v

�܂����Ă����������ɑ����B�݂�Ȏ����̂����Ƀv���C�h�������Ă����B

���̌����Ă��d�˂����A�b���Ă��炦��悤�ɂȂ�܂ŁA�P�N��v�����B

�u����ł��l�ɂ͎����̋Z�p�������������A�Ƃ��������C����������܂����B�����牽�ł��̐l�͔������Ă���̂��A���ŏ�肭�����Ȃ��̂��A�ۂ����ł��l���邱�ƂɁB�{����˂��l�߂čl���āA�Ăё���ɂԂ��Ă݂�B����Ȃ��Ƃ����x�ƂȂ��J��Ԃ��܂����B�v

���̂��̋Z�p���K�v�Ȃ̂��B

�{���ɗ����Ԃ�A�P�P���J�ɒ�Ă��邱�Ƃ��n�߂Ă݂�ƁA����ɋ����������Ă��炦��悤�ɂȂ����B

�Z�p�̕ϑJ���}�N���Ȏ��_�Ō���AIT�̗��ꂪ�����OT�̐��E�ɔg�y���Ă����B�������x�c����̂��Ƃɂ͊m���ȃR�A�Z�p������B������ƋZ�p�̖{����R�����ē`���Ă����A�u�Ȃ�قǁA�V�������Ƃ��Ă��Ă���Ă���v�ƔF�߂Ă��炦���̂��B

�_�ސ�H��ł̊J���o�����ǂ������ɍ�p�����B

�u�w�����J���x�Ƃ������t�����邯��ǁA�����ƊJ�����āA���͑S�R�Ⴄ��ł��ˁB�����͂P�ł��V�������Ƃ�����������A�J���͂P�ł��~�X����Ζ����B�l��͂����Ɗ��ƊJ���ɋ߂����Ƃ�����Ă����̂ŁA���������Z�p��������Ō�܂Ő��i�Ɏd�グ���܂��ƁA�J�����̎v�l�Œ�Ăł������Ƃ��ǂ������Ǝv���܂��B�v

�ЂƂ��ѓ������n�܂�ƁA�߉ύH��A���ˍH��A�����H��A���a�H��A��݂��H��Ǝ��X�ɑ��̍H��ɂ��g�y�����B10�N�������A���n��̂قƂ�ǂ̍H��A�قƂ�ǂ̕���̑g�ݍ��݃R���g���[���̍��V����|�����B���̐���40�ȏ�ɏ��B

���l���Ȃ��Ƃ������ƁB

���Ƃł��������̍����p�^�[���́A���鏊�Ő��������Z�p���A�D�G�Ȍ����҂��g�|�[�^�[�i�^�ю�j�h�ƂȂ�A�M�ƂȂ��ʂ̍H��ɓW�J���邱�ƁB�x�c����͎��g�̌o����U��Ԃ�B

�u�������W�J���邾���Ȃ�A�D�G�Ȍ����҂͂���Ȃ��Ǝv��ꂪ���ł��B���������l���Ȃ����Ƃ͂ƂĂ����G�ŁA�ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�]���̂��������t�������ɁA���̕�����Z�p���������ނ��Ƃ́A�傫�Ȕ������B�Z�p�̖{���A�܂茴����d�g�݂�{���ɗ������Ă���҂łȂ���A���̉��l��`���Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B�v

�����̎��Ƃ͗��j�������B�P�̋Z�p��v���W�F�N�g�ɏ\�N�A���\�N�P�ʂŎ��g�ނ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�Ƃ�����ƃJ�C�[�������Ɍg���A���̂��̋Z�p���g���̂��A�{�����l����@��������Ă��܂��B���ɂ͐U��Ԃ�A�����̓��ōl����͂�����Ƃ����B

LSI�Z�p�̈ꏄ��́A�d�͎��Ƃ̃p���[�G���N�g���j�N�X��v�����g�ł̉摜�����Z�p���A��������̎����ԂɂȂ����B���̌�Ăы��l�n��֖߂�A�C���t�����Ƃ�IT���Ƃ̂Ȃ����Ƃ��Ĕ�щ�����B

�����č��A�x�c����͍Ăш��n��֖߂��Ă��Ă���B

����̓n�[�h�E�F�A�Z�p�ɑ����āAAI�iArtificial Intelligence�j��Z�L�����e�B�A���{�b�g�ȂǁA�\�t�g�E�F�A�Z�p�̊J���҂ƌ𗬂��A�������g�����Ȃ��p���݂��ōL���悤�ƕ��������B�ǂ��łǂ̂悤�Ɏg�����A���ꂱ�����̂ł���t�����l�̂��ǂ���B�K�ޓK�������ɂ߁A���l���Ȃ��Ă���B

�u�U��Ԃ��Ă݂�ƁA�����̌����l���́A���R�ɂ�OT��IT �̊Ԃ�2�������Ă��܂����B���傤�Ǔ����S�̗̂���Ɖ����悤�ł�����܂��B����͋��R���A�Ӑ}�������Ƃ��B���ɂ�������܂���B���������̂Q�̉��l���Ȃ��ł������Ԃ́A���ɖʔ������̂ł����B�v

�x�c����͖��ʂ݂̏Ō��B

����10�N�A20�N�͂ǂ��OT�~IT �̔g���`�����̂��B

�D��S�̉�̂悤�ɋP�����̖ڂ́A�������������Ă���B