公共輸送の要として発展してきた鉄道,ビルや商業施設などで快適な移動を可能にする昇降機,パーソナルな移動手段として広く普及した自動車を構成するさまざまな機器。

日立はこれらアーバンモビリティを支える製品やシステムを長年にわたって手掛け,グローバルに展開してきた。

IoTなどのデジタル技術の活用によって,異なるシステム間のデータ連携が可能になる中で,それらモビリティをつないで最適化し,スムーズな移動を実現することへの期待も高まっている。

日立はそうした未来のモビリティを見据え,各分野でスマート化に向けた技術開発を加速している。

営業運転を開始した英国高速鉄道IEP車両

杉田 洋一

杉田 洋一

鉄道ビジネスユニット

Chief Lumada Officer

1992年入社,鉄鋼制御システム,鉄道システムの研究開発,日立ヨーロッパ鉄道研究センタ長を経て,現在,CLOとしてIoT活用による鉄道ビジネス強化に従事。工学博士。

今,世界各地で高速鉄道を中心とした鉄道整備の国家的プロジェクトが相次いで動き出している。鉄道は,一度に多くの乗客や貨物を,安全に,効率よく運べることから,公共輸送の要として発展してきた。地球温暖化対策が急がれる現在では,環境負荷の少ない移動手段として新興国でモビリティの中心的存在となることが期待されるだけでなく,先進国でもその価値が改めて注目され,再整備の動きが起きている。

2017年10月16日,日立が製造した鉄道車両Class 800シリーズが英国で運行を開始した。ロンドンと英国の主要都市を結ぶ都市間高速鉄道計画(IEP:Intercity Express Programme)のうちGreat Western本線を走る新型車両だ。

鉄道発祥の地として知られる英国だが,ロンドンと英国各地の主要都市を結ぶ都市間高速鉄道の車両は老朽化が進んでいた。英国政府は,57億ポンドを投じて866両の新型車両を導入するプロジェクトを計画し,2008年に入札が行われた。世界の大手鉄道車両メーカーと競合する厳しい案件だったが,日立は,2005年に車両とその保守業務を受注した高速車両Class 395の納入実績や信頼性なども考慮され,2009年2月に英国運輸省から優先交渉権を獲得した。その後,政権交代によるプロジェクトの一時凍結や欧州金融危機などの影響を受けつつも,2012年に契約締結となり,運行開始までこぎ着けた。

車両開発における大きな課題は,Great Western本線には電化・非電化区間が混在していることだった。日立は,電化区間では架線からの電力で駆動,非電化区間では床下のディーゼルエンジンで発電した電力で駆動し,走行中でもシームレスにその切り替えができる「バイモード技術」を開発することで,電化・非電化区間の直通運転を可能にした。

また,新幹線で培った技術を生かして軽量化や騒音低減を図ったほか,従来よりも座席数を増やしながらゆったりとした車内空間を実現するなど,鉄道での移動をより快適なものにしている。

この一大プロジェクトにあたり,日立は2015年に英国北東部のダーラム州ニュートン・エイクリフに車両工場を新設した([1]参照)。山口県下松市の笠戸事業所で製造される基幹部分以外の多くは,この英国工場において製造されている。契約には車両製造とともに27年半の保守・整備業務も含まれていることから,英国各地に最新の設備を備える整備拠点も新設した。

現在,鉄道ビジネスユニットのChief Lumada Officerを務める杉田洋一は,プロジェクトが始まった当初の2011年に日立ヨーロッパ欧州研究開発センタに赴任し,英国の鉄道事情や顧客の要求仕様,ニーズを踏まえた技術開発に尽力した。当時を振り返り,R&D部門が果たした役割について次のように語る。

「英国の鉄道インフラや信号システムに対応した車両の開発,保守サービスの構築など,国内の鉄道ビジネスとはまったく異なるスキームが必要でしたが,それには先行して事業を軌道に乗せたClass 395の経験が活きています。加えて,現地にR&D組織が置かれたことで,現地事業部やお客様との連携が深まり,現地大学との共同研究などを通じ,欧州固有の課題をつかんで開発に反映させることや,現地の最先端リソースの活用なども進めやすくなりました。国内事業部,現地スタッフやコンサルタント,欧州研究開発センタが一丸となることで,IEPは無事走り出すことができたと考えています」

[1]英国国内に新設された車両工場 英国ダーラム州ニュートン・エイクリフに新設した工場は,鉄道車両の生産に最適化したレイアウトを採用し,高効率・高品質生産を実現している。

英国ダーラム州ニュートン・エイクリフに新設した工場は,鉄道車両の生産に最適化したレイアウトを採用し,高効率・高品質生産を実現している。

日英の国境を越えた連携が実り,伝統ある英国の線路を走り始めた日立の鉄道車両。ここに至るまでには,鉱山の電気鉄道を原点とする,日立の鉄道事業の長い歴史があった。

1910年に久原鉱業所日立鉱山の電気機械修理・製作所として創業した日立は,電動機や変圧器など各種の製品を自主開発し,鉱山に納めた。外国製品が先行する中,国産化をめざした開発は失敗と試行錯誤の連続だったが,1915年には坑内用の小型電気機関車を設計,製造している。

1920年に株式会社日立製作所として独立し,翌年に日本汽船株式会社より笠戸造船所を譲り受けた日立は,そこを日立と亀戸に続く三つ目の工場,笠戸工場とする。ちょうどその頃,東海道本線の電化に向けた電気機関車の導入計画が動き始めていた。笠戸工場には造船所から受け継いだ蒸気機関車技術があり,日立はその車両技術と,日立工場の電気機器技術を融合させて国産電気機関車を実現しようと開発に挑む。そして,1924年にED15形電気機関車を完成させ,鉄道省に3両を納入した。これが国産第1号の大型電気機関車である([2]参照)。

その後,EF52形,EF55形をはじめ,多くの電気機関車を開発,また,1931年には成田鉄道にディーゼル機関車を納めている。笠戸工場では蒸気機関車も数多く製造し,鉄道輸送初期の発展に大きく貢献した。

戦後いち早く戦災から立ち直り,業務を再開したのも笠戸工場だ。復興を支える輸送力の回復に貢献すべく終戦直後から蒸気機関車,客車,貨車の製造や修理に尽力し,1950年代には電気・蒸気機関車に加え,電化の流れを捉え大阪市交通局地下鉄や国鉄湘南電車などの電車の製造に注力した。

一方で,1950年代後半には,黎明期の計算機技術が鉄道分野にいち早く採り入れられた。国鉄鉄道技術研究所(現在の鉄道総合技術研究所)で設計され,国鉄の指導の下で日立の戸塚工場が製作した座席予約システム「MARS-1」である([3]参照)。国産初のオンラインシステムとして1959年11月に中央処理装置が東京駅の電算室に,予約操作を行う端末装置が東京周辺の9駅に設置され,1960年2月より稼働を開始した。当初は東海道本線の「こだま」,6月から「つばめ」の座席予約業務に使用され,翌年には名古屋駅,大阪駅にも予約端末が設置されてサービス範囲を拡大していったMARS-1は,現在,「みどりの窓口」として親しまれている座席予約システムの原型となった。当時,座席位置まで含めたオンライン予約管理を実現したのは世界でも初めてだったという。

鮫嶋 茂稔

鮫嶋 茂稔

テクノロジーイノベーション研究統括本部

副統括本部長 兼 横浜研究所所長

1993年入社,電力・交通・産業などの社会インフラ分野を対象とした自律分散情報制御システムの研究開発と実用化に従事した後,エネルギーソリューションビジネスユニット電力情報制御システム事業部ソリューションビジネス推進本部長を経て2017年より現職。博士(情報理工学)。

1964年,東京オリンピック開幕に合わせて東京と大阪を結ぶ東海道新幹線と,羽田と浜松町を結ぶ東京モノレールが開業する([4]参照)。日立は新幹線車両の試作段階から開発に加わり,軽量化と強度の両立などに貢献,量産では自動列車制御装置(ATC)などの電気品を水戸工場が,車体を笠戸工場が製造した。列車制御の高度化に合わせて車上の運転制御でも自動化をめざした技術革新が求められ,日立が1968年に開発した制御用自動計算機HIDIC100が新幹線試験電車の自動運転用計算制御装置(ATOMIC)に採用され,1970年に納入されている。現在ではマイコンシステムで普及している自動運転システムの先駆けである。

新幹線開業後,運転本数が増加していく中で,国鉄は日立と共同で列車の進路制御を自動化する新幹線運転管理システム(COMTRAC)の開発に着手する。システム開発には研究開発部門も参画し,運行管理に関するシミュレーション技術などを手がけた。実験システムを大みか工場に構築してテストを繰り返し,1972年の山陽新幹線岡山開業に合わせて1971年12月に東京新幹線総合指令所に納めた。COMTRACは,それまで使われてきた,指令員が信号機を遠隔制御して列車の運行を一元的に管理するCTC(Centralized Traffic Control)システムを進化させ,信号機の操作をコンピュータで自動制御できるようにしたPRC(Programmed Route Control)の基本形となった。その後,半世紀近くにわたって進化を続けながら正確な運行を支え続けている。引き続き経済成長に伴う鉄道網の発展を受け,日立の列車運行管理システムは在来線や私鉄,地下鉄などにも広く採用されていく。

車両についても,日立研究所が開発した最新のインバータ技術による省エネルギー化や乗り心地の向上,アルミ車両の開発による軽量化などを通じて進化に貢献し,多くの路線に納めた。

システムでは,特に超高密度化した首都圏の鉄道網を対象に,PRCをさらに発展させたJR東日本納めの東京圏輸送管理システム(ATOS)を開発したことも,大きなトピックとして挙げられる。1996年12月に中央線の東京駅〜甲府駅間に初めて導入されたATOSは,最新のITを駆使することで正確な列車運行や的確な旅客案内,保守作業の効率化などを実現し,導入範囲を徐々に拡大していった。現在では首都圏の24線区,約380駅を対象とする世界最大規模のリアルタイム制御システムとして,大都市圏の鉄道を支えている。

この大規模システムを支えているのが,システム開発研究所(当時)が開発した「自律分散」システムコンセプトだ。サブシステムである細胞が集まることで生体として機能するという生物のあり方から着想を得たこのコンセプトは,自律的に稼働するサブシステムの集合によりトータルシステムが成り立つと考える。そのため,サブシステムの故障や追加にも柔軟に対応でき,拡張性,保守性,信頼性に優れたシステムが構築できる。

ATOSでは,自律分散コンセプトを採用したことで,駅や線区ごとの段階的なシステム構築を可能にした。また,各駅装置,各線区の中央装置,線区共通の中央装置の間を光ネットワークで結び,一部の装置が故障しても全体に影響が及ばないシステムを実現している([5]参照)。

テクノロジーイノベーション研究統括本部副統括本部長兼横浜研究所所長の鮫嶋茂稔は,社会インフラ分野を対象とした自律分散制御システムの研究開発と実用化に長年携わってきた。その経験から,社会インフラシステム開発の重要性を次のように語る。

「鉄道,電力,産業などの社会インフラは,24時間365日止まることなく稼働しながら,社会全体の発展に合わせて拡張・成長を続けるシステムです。まさに生物と同じで,その意味で自律分散は社会インフラシステムに最適なコンセプトと言えます。日立は鉄道をはじめとする社会インフラ分野で,個々のプロダクトからそれらを含めたシステム全体の提供へと,技術と事業を発展させてきました。重要かつ大規模なシステムを支えていくことには重い社会的責任が伴いますが,技術による社会への貢献を実感できる,やりがいのある挑戦でもあります」

明治期において,先行する欧米の工業技術に負けない,優れた国産技術の開発をめざして創業した日立は,電気機械技術の強みを発揮し,鉄道だけでなく他のモビリティ製品でも国産化に力を入れた。

駅やビルなどで快適な移動を担う昇降機では,1920年に亀戸工場でエレベーターの研究を開始し,1932年に東京電気株式会社川崎工場にエレベーター第1号機を納入している。エスカレーターは,1936年に大鉄百貨店へ1号機を納入した([6]参照)。戦後の復興期になると,ビルや商業施設が相次いで建設される中で,1952年竣工の日活国際会館をはじめ,多くの新築ビルにエレベーターを納入した。エスカレーターでは,1956年に世界で初めて欄干が透明のエスカレーターを開発し,上野松坂屋に納めたほか,1958年には香港にも輸出している。

昇降機の需要増加に伴い,1961年には国分工場から水戸工場に昇降機生産を移管した。水戸工場ではビルの高層化時代を見据えて早くから高速エレベーター技術の開発に取り組み,日立研究所,日立工場と協力し,乗客数などの負荷の変動に対応して速度を安定させる制御技術や,乗り心地を高めるための振動抑制技術などを開発した。そして1967年,水戸工場内に当時のエレベーター研究施設としては世界一高い地上90mのエレベーター研究塔を完成させ,翌年に竣工となった日本初の超高層ビル,霞が関ビルディングに,当時の国内最高速となる定格速度300m/分の高速エレベーターを納入した([7]参照)。

日立の昇降機は,その後もオフィスビル,マンション,商業施設など,多くの高層・超高層ビルで利用されながら,インバータ制御方式の採用などによる進化を続けてきた。さらなるビルの超高層化に伴う高速化や大量輸送のニーズに応えるため,2010年に水戸事業所に当時,エレベーター研究施設としては世界で最も高い地上高213mの「G1TOWER」を完成させ,中国・広州市の「広州周大福金融中心」ビルに納めたエレベーターにおいて,1,260m/分という世界最高速(2017年6月現在)を計測している([8]参照)。このようなアジアを中心としたグローバル展開において,中国や中東での超高層ビルへの納入実績を支えているのは,日立が長年培ってきた大出力モータの駆動・制御技術である。

また日立研究所が開発した群管理システムにおいては,エレベーターの将来の運行軌跡を予測し,待ち時間に配慮して複数台のエレベーターをバランスよく運転するなど,最適運行制御技術も発展させている。速度だけでなく利用者の安全性や快適性も常に追求してきたことが,日立の昇降機技術の特長と言えるだろう。

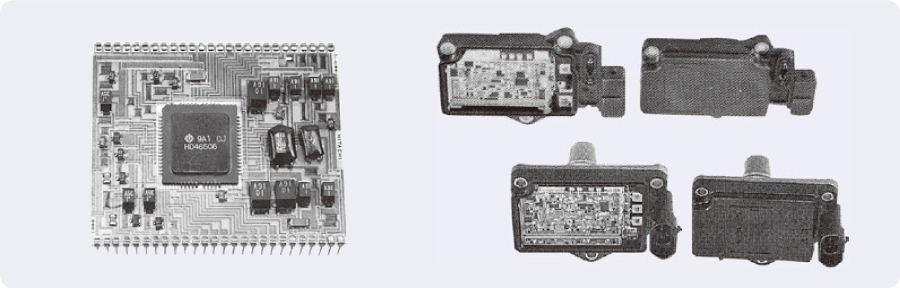

[10]世界初のエンジン集中制御コントロールユニットとホットワイヤ式エアフローセンサー

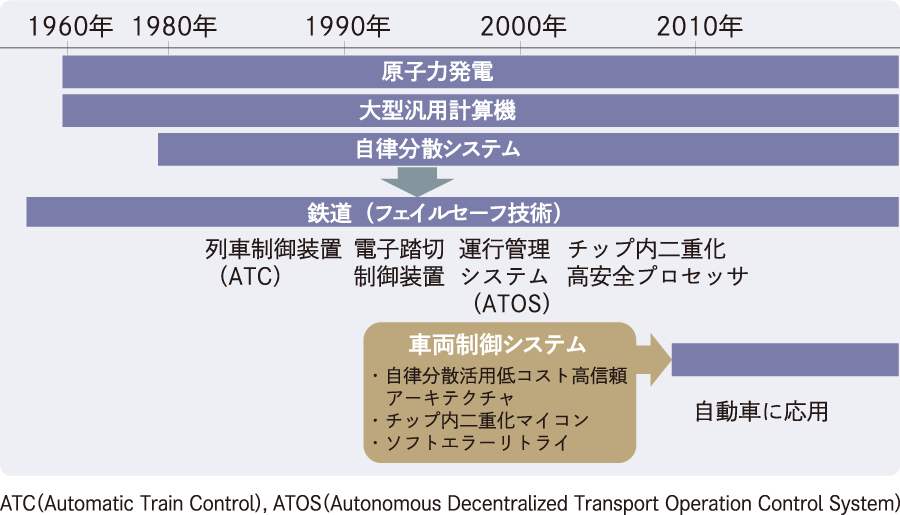

[12]システム高信頼化技術の歩み 日立が社会インフラシステムで培ってきた安全を第一とする思想とシステム全体のフェイルセーフ技術がモビリティに求められる安全性・信頼性を支えている。

日立が社会インフラシステムで培ってきた安全を第一とする思想とシステム全体のフェイルセーフ技術がモビリティに求められる安全性・信頼性を支えている。

公共交通の代表である鉄道に対し,主にパーソナルな移動手段として広く普及している自動車では,1930年に電装部品の国産化への取り組みが開始され,1936年には国内大手自動車メーカーへ電装品のサンプルが納められている([9]参照)。同年にはディーゼルバスとトラックを自社開発したという歴史もある。

高度経済成長期に入り,東京オリンピック前後になると,カラーテレビ・クーラー・自動車が「新三種の神器」と呼ばれ,マイカーの時代が到来する。日立は,1964年に自動車機器事業部を設立し,多賀工場を中心に電装品,キャブレーター,点火プラグ,カークーラーなどの自動車機器を生産した。当時,キャブレーターは国内1位,電装品は2位のシェアを占めた。点火プラグでは,高速運転で生じるプラグの過熱による不調の問題を解決するため,1966年に耐熱性の高いHALOX式点火プラグを開発している。

1968年,自動車機器事業の急成長を受け,多賀工場から分離独立する形で佐和工場が設立される。1周約2kmのテストコースを備え,前出の機器のほかインジェクターや電子制御ユニットなどのエンジン関連製品の開発を進めた。1970年に改正された米国大気汚染防止法の厳しい排ガス規制に対応するため,当時最先端の半導体技術を導入して電子制御の高性能キャブレーターを開発したほか,1979年には世界初のエンジン集中制御コントロールユニットを開発している([10]左参照)。

また,エンジンの環境性能の重要性に早くから着目し,1975年頃から,日立研究所の研究者と工場の技術者が一体となり,エンジン燃焼に必要な吸入空気の量を正確に計測するエアフローセンサーの開発を始めた。吸入空気量を正確に測ることは,燃料の使用量を最適化し燃費を向上させるうえで欠かせない。開発では機械研究所の流体解析,日立研究所の電気制御や材料開発,生産技術研究所の加工自動化など,さまざまな異分野の知を融合させ,1981年に世界で初めてホットワイヤ式エアフローセンサーの実用化に成功した([10]右参照)。エアフローセンサーはそれ以降も進化を重ねて国内外の自動車メーカーに広く採用され,世界トップシェアを占めるまでになっている。

その後も,エンジンの動力を駆動輪へ伝達するパワートレイン製品,ステアリング・ブレーキ・サスペンションなどの基本製品,自動車の電動化に欠かせないモータやインバータなど,製品分野を拡大していき,ステレオカメラ,レーダーなどの周辺認識センサーを組み合わせて周囲の状況を検知する360度センサーフュージョン,その情報を基に加速,減速,車線変更などを瞬時に判断する自動運転ECUなどの開発を進め,安全で安心な自動運転システムの実現をめざしている([11]参照)。

現在,自動車機器部門は日立製作所から独立して日立オートモティブシステムズ株式会社となり,佐和工場は同社佐和事業所となったが,自社と日立グループの研究リソースを活用しながら,環境対応,快適な操作性や安全性,情報の活用といった自動車の進化へグローバルに貢献している。

日立のモビリティ関連技術の特長を,鮫嶋は次のように考えている。

「鉄道,昇降機,自動車機器は,人を運ぶ乗り物という点から見ると共通点は数多くあります。例えば,快適な乗り心地に関わる振動制御技術や,環境性能や走行性能などに関わる流体解析技術,材料技術や生産技術など,共通要素のある技術を水平展開することによって,それぞれの製品・システムの進化を加速してきました。何より重要なのは,人を運ぶという責任を果たすうえで不可欠な高い信頼性であり,そこには,日立が社会インフラシステムで培ってきた安全を第一とする思想と,制御コントローラのチップ内二重化や,自律分散アーキテクチャといったシステム全体のフェイルセーフ技術が生かされています。そうした要素が,日立のモビリティ製品・システムの最大の価値と言えるのではないでしょうか」([12]参照)

山足 公也

山足 公也

日立オートモティブシステムズ

執行役員・CTO 兼 技術開発本部長

1986年入社,制御用HMI・鉄道・カーナビ・ITSの研究に従事した後,研究開発本部テクノロジーイノベーション研究センタ副統括本部長兼横浜研究所所長を経て,2017年より現職。博士(情報学)。

安全の思想を受け継ぎながら,日立はプロダクトからシステムへとモビリティ技術を発展させてきた。他方,モビリティを取り巻く環境は,近年大きく変わりつつある。国内では超高齢化社会が到来し,移動の安全確保やバリアフリー化,利便性向上が課題となりつつある。新興国では急激な都市化と都市への人口集中により,渋滞や大気汚染などの問題が深刻化している。世界全体で見ても,冒頭で述べたように地球温暖化対策が急がれる中で鉄道が注目され,自動車の電動化へのシフトも鮮明になりつつある。

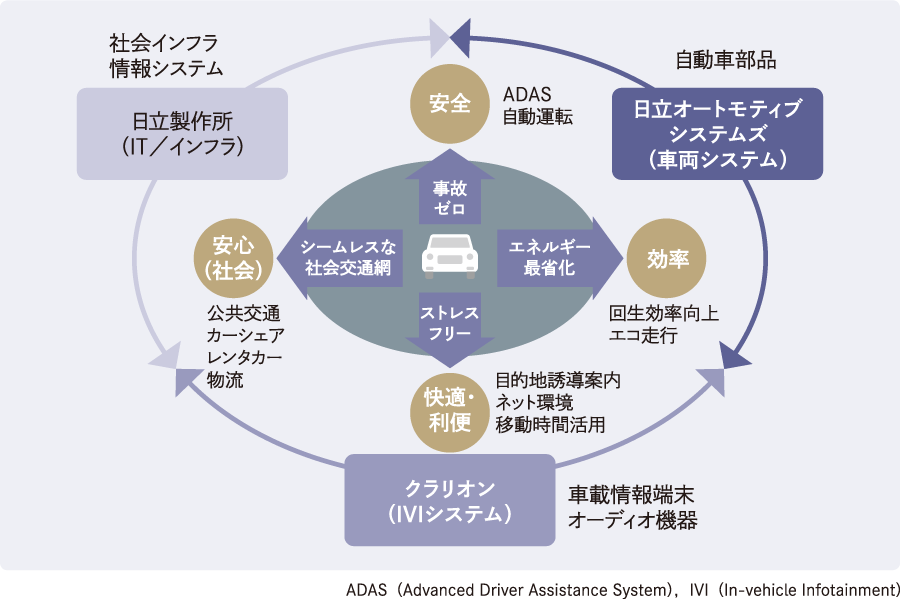

インバータやITS(Intelligent Transport System)などさまざまな分野の研究開発に携わってきた,日立オートモティブシステムズ執行役員・CTO兼技術開発本部長の山足公也は,それらの課題を解決に導く要件の一つがモビリティのスマート化だと指摘する([13]参照)。

「IoT(Internet of Things)が浸透していく中で,各モビリティでは今後,デジタル化とデータ活用が一層進んでいくでしょう。鉄道,昇降機,自動車におけるIoTの活用では,部品や機器からのセンサーデータを集め,予防保全やメンテナンスの最適化,製品の問題点の発見と設計への反映などにつなげる取り組みが始まっています。今後はそうしたことに加え,利用する人の動きも見える化し,モビリティの動きを連動させて混雑を解消することや,モビリティどうしの連携によるスムーズな乗り換えの実現,また自動運転による交通の円滑化も含めて,都市におけるモビリティの全体最適化をめざすことが必要です」

異なるモビリティを連携させるうえでカギを握るのが,サブシステムの柔軟な集合によってシステムを構築する「自律分散」の概念を,システムレベルに発展させた「共生自律分散」コンセプトだ。異なる目的で構築された個別のシステムが自律的に稼働しながら,互いにつながり,情報共有することによって全体最適化を図るという考え方である。

鉄道,昇降機,自動車とそれぞれ個別に最適化が進んできたモビリティのシステムを連携させ,人の動きや車両の動きなどのデータを共有,分析し,スムーズな移動のための最適解をフィードバックできるようになれば,都市におけるモビリティの全体最適化を図ることも可能になる。

[13]日立グループ連携によるソリューション開発 IoT技術で収集される自動車のデータとその解析技術によって,自動車産業の設計・製造,試作・研究開発といった領域の革新を支援するために,日立グループが連携してソリューションを提供する。

IoT技術で収集される自動車のデータとその解析技術によって,自動車産業の設計・製造,試作・研究開発といった領域の革新を支援するために,日立グループが連携してソリューションを提供する。

そうした未来のモビリティへ向け,現在,それぞれの分野でデジタライゼーションが加速している。

日立は防犯カメラなどの映像から人の位置や移動速度・方向を認識できる人流解析技術を開発しており,鉄道駅の混雑状況を可視化して駅構内の安全を確保するための乗客の誘導支援などに活用することが検討されている。東京急行電鉄株式会社との取り組みでは個人を特定できないように画像を加工したうえで混雑状況を配信するサービスも始まっている([14]参照)。

人流を可視化する技術は,実際の混雑度に基づいた効率的なダイヤ編成への活用も期待される。さらに今後,鉄道の自動運転システムが高度化していくと,人流データとの連携によるオンデマンド運行にもつなげられる可能性がある。

将来の鉄道の姿を見据えた実証実験もすでに始まっている。デンマークのコペンハーゲンでは,日立の鉄道システム事業におけるグループ会社であるアンサルドSTS社が,デンマーク・コペンハーゲンのメトロセルスカベット社と共同でダイナミックヘッドウェイソリューションの実証実験を始めた。このソリューションは,日立のデジタル技術,IoT技術とアンサルドSTS社の列車制御技術を融合させ,駅に設置したセンサーのデータから混雑度を可視化して乗客数を分析,リアルタイムな乗客数の増減に応じて列車の運行本数を自動で最適化するというものだ。鉄道事業者は,運行の効率化や省エネルギー化によってコストを削減しつつ,混雑の緩和や快適な移動の提供などで乗客サービスの向上が図れる。

「IoTはモノだけでなく人の動きも可視化できますが,見えたデータをどう生かすかが重要なポイントになります。モビリティでも,これまでモノの動きを中心に考えていた視点を転じ,人の動きを軸に考えると新しいソリューションの可能性が広がるでしょう。日立の鉄道部門は,長年にわたり培った最も重要な『安全』に対する姿勢とナレッジを脈々と受け継いでいます。国内でも海外でも,それらをベースに安全を支えていくことはもちろんですが,IoTプラットフォームのLumadaを活用し,安全にプラスして課題解決を支援することが,日立だからこそ提供できる価値であると考えています」と,杉田は力を込める。

鉄道と同様に昇降機でも,人の動きを可視化して運転制御と連携させることができれば,人流予測も含めた群管理システムによって,エネルギー消費を抑えながら建物全体の人の流れを円滑化,効率化することも可能になるだろう。ファシリティとしての昇降機の機能が高まれば,利用者の利便性が高まるとともに,建物全体の価値向上にもつながる。

さらに都市のモビリティに密接に関わる分野で日立が注力しているのがロボティクスを活用した新たなサービス事業創生だ。人間共生ロボットEMIEW3と,ロボットの知能処理と多拠点・複数の運用監視・制御を遠隔で行うロボットIT基盤を開発し,都市モビリティの重要ハブとなる羽田空港やJR東京駅での実証実験を行っている([15]参照)。

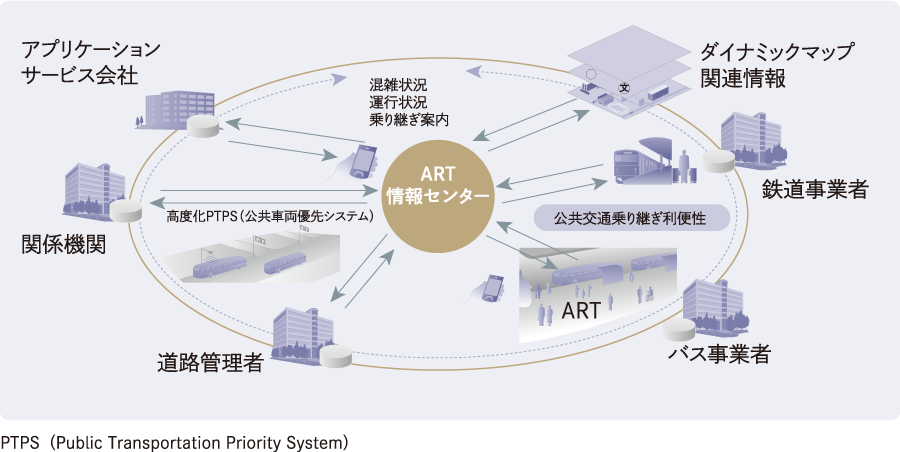

[16]ART情報センターの概要 ART情報センターはさまざまな公共交通機関と連携し,運行事業者の業務を支援するとともに,利用者の利便性向上に貢献する。

ART情報センターはさまざまな公共交通機関と連携し,運行事業者の業務を支援するとともに,利用者の利便性向上に貢献する。

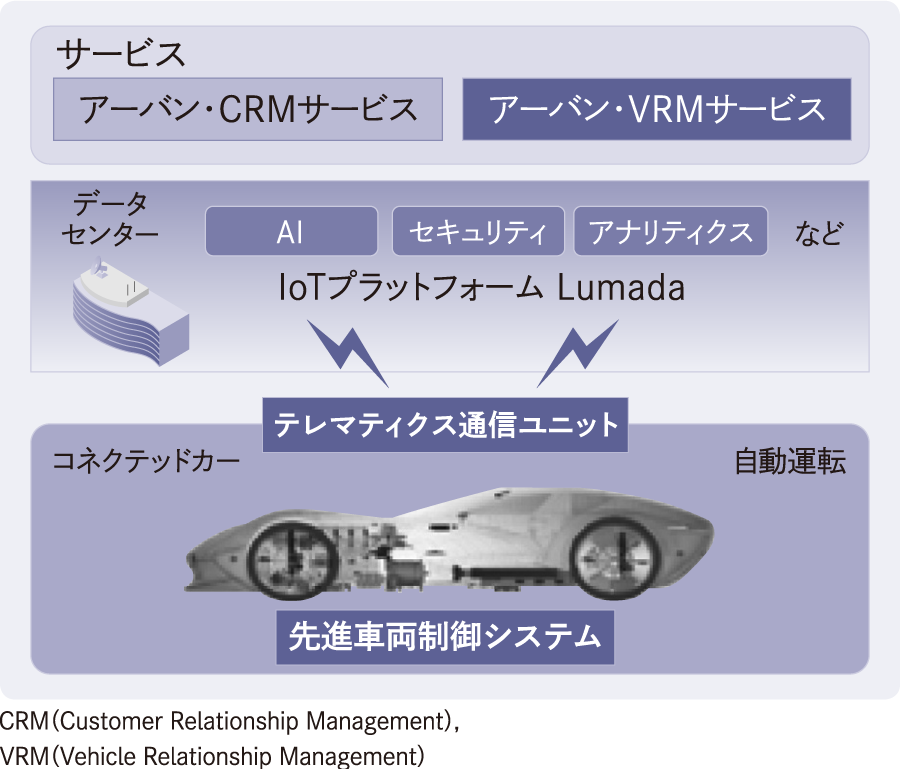

[17]コネクテッドサービス・自動運転に向けた取り組み IoTプラットフォームLumadaをベースに広く事業領域を構築している。

IoTプラットフォームLumadaをベースに広く事業領域を構築している。

人の動きを含めてモビリティを考える取り組みでは,内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動走行システム」の研究テーマの一つ,「次世代都市交通」に関する実証実験も注目される。「次世代都市交通」では幅広い利用者にとって便利で使いやすい公共交通(次世代都市交通システム,ART:Advanced Rapid Transit)の実現をめざし,ART運行関連情報のデータ集約・蓄積とART利用者などへの情報提供の仕組みの構築や,大規模実証実験の実施・管理を行う。日立は,さまざまな交通関連情報を収集・管理・提供することにより,ART関連情報を活用したサービスやARTの有機的かつ柔軟な連携を実現するART情報センターの機能開発・実証と,歩行者移動支援システムの有効性の検討を担当する([16]参照)※)。

鮫嶋は都市のモビリティを見直すことの重要性をこう話す。

「都市の本当の主役はインフラではなく,そこに住み,そこを行き交う『人』です。これまで個別に発展してきた鉄道,自動車,昇降機といったモビリティのあり方を,交通弱者と呼ばれるような方々も含めた『人』を中心に見つめ直し,全体最適化することが,スマート化の本質ではないでしょうか。自動車で急速に進む自動運転も,人を中心とした視点からみれば,交通事故や渋滞の解消,安全性向上,移動の制約の解消など,すべての人にとって最適なクルマ社会を形成するために必要な技術と言えます」

日立オートモティブシステムズは,ステレオカメラを利用した運転支援システム,カメラと複数のセンサー,車両制御技術,電子制御ユニットなどを組み合わせた高速道路同一車線自動運転技術や自動駐車システムなど,自動運転につながる技術を開発し,自動車メーカーに提供している。また,日立は自動車機器だけでなく,渋滞監視システムや車番認識システム,VICS(Vehicle Information and Communication System),ETC(Electronic Toll Collection System)などインフラ側の技術も開発しており,車両とインフラ両面から,ITSや自動運転技術の発展に貢献することも可能だ。

また,自動運転とも深く関わってくるのが,自動車が通信機能を持ち,さまざまなデータを収集・分析してリアルタイム情報サービスや高度な車両制御につなげるコネクテッドカーの実用化である。日立のLumadaは,IoT,AI(Artificial Intelligence),セキュリティ,データ分析,クラウドなど,コネクテッドカーを支えるプラットフォームとしての機能を備えている([17]参照)。

現在,自動運転技術の開発も指揮する山足は,日立のモビリティ分野における強みを次のように考えている。

「日本政府が超スマート社会の実現に向けて推進しているSociety 5.0のさまざまな要素が社会実装されていくと,自動車だけでなく鉄道,昇降機でもつながる技術が浸透し,都市におけるモビリティの統合が図られていくでしょう。そのときに,それぞれの分野のプロダクトとシステムを支えてきた実績は大きな強みとなります。鉄道,昇降機,自動車機器という都市のモビリティを支える要素が揃う,世界に類を見ない特色をモビリティ統合に役立て,最適化による新しい価値を生み出すことが日立には期待されます。人を運ぶうえでの安全と信頼性を支える確かなモノづくり,その基盤となる研究開発も日立の強みであり,それらを疎かにすることなく,モビリティを通じた社会課題の解決,超スマート社会の構築に貢献していきます」

人とモノを物理的に移動させるモビリティは,生物における循環系のように,社会の機能を維持するうえで不可欠な要素だ。デジタル化によって個々のプロダクトとシステムをさらに進化させるとともに,個別最適から全体最適へと視野を広げて統合による価値を追求していくことは,未来にわたってサステイナブルな社会をつくるカギとなるだろう。