日立の基礎研究の歴史は,基礎科学の成果を社会に還元するための産業応用の取り組みであった。

再生医療の普及に貢献する細胞自動培養装置,多分野の基礎科学および産業の発展を支えてきた電子顕微鏡,遺伝子解析に寄与するDNAシーケンサーなどは,いずれも「開拓者精神」にあふれるリーダーたちが,新たな領域を切り拓き,事業へ導いてきた成果と言える。一方,ITの発展やグローバル化,価値観の多様化などを背景に,産業構造や社会のあり方が大きく変化し,「社会の中の科学」が問われる中,企業に求められる役割も変わりつつある。

日立は,「ビジョンに基づく探索型基礎研究で新領域を開拓する」ことをミッションとし,さまざまな顧客・パートナーとのオープンイノベーションに取り組んでいる。

日立神戸ラボでの研究風景

2017年7月,神戸医療産業都市(神戸医療イノベーションセンター)内に開設された「日立神戸ラボ」が本格稼働した。ラボの役割は,再生医療用の細胞自動培養技術を中心とする再生医療分野の研究を深化させるとともに,顧客やパートナーと臨床応用に向けた検証を実施すること。330を超える企業や研究開発拠点,高度専門病院が集積する医療産業都市でのオープンイノベーションを通じて,研究や製品開発を加速させ,再生医療を実用化へ導くことを目的にしている。

再生医療とは,細胞を体内へ移植することで,失われた身体の機能や欠損を取り戻すことを可能にする革新的な医療である。これまで治療が困難だった疾患を根治へ導く夢の治療法として,実用化への期待は非常に大きい。市場へのインパクトも大きく,経済産業省の報告書(2013年)によれば,2020年以降,世界市場は急成長し,2030年には17兆円規模のビジネスになるという。

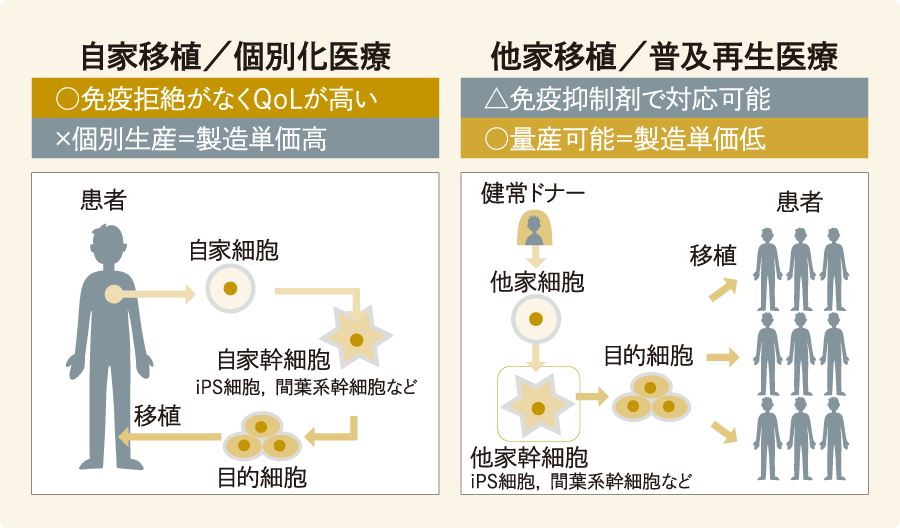

その成長のカギを握るのが,2006年に京都大学iPS細胞研究所の山中伸弥教授らが創生したiPS細胞(induced Pluripotent Stem Cell:人工多能性幹細胞)だ。現在,再生医療では免疫拒絶の問題がない患者本人の体性幹細胞を増幅・加工して移植する自家移植が主流だ。自家iPS細胞を用いた細胞の製造には約1億円のコストがかかり,非常に高額になることが普及の障壁となってきた。コストを抑えるためには,他家移植を想定した細胞の量産化がカギとなる。そこで大きな期待が寄せられているのが,ほぼすべての組織や臓器に分化できる万能性を有するiPS細胞であり,大量増幅が可能であるため量産化に向けて重要な細胞ソースとなり得る([1]参照)。

[1]自家移植と他家移植 自家移植は免疫拒絶が生じないが,高額の製造費を要し,普及の障害となっている。一方,大幅なコスト軽減が期待される他家移植は細胞の量産化がカギとなる。

自家移植は免疫拒絶が生じないが,高額の製造費を要し,普及の障害となっている。一方,大幅なコスト軽減が期待される他家移植は細胞の量産化がカギとなる。

武田 志津

武田 志津

基礎研究センタ チーフサイエンティスト

兼 日立神戸ラボ長

2001年入社,プロテオーム解析,ゲノムネットワークプロジェクトに従事した後,2009年から現在まで再生医療の研究開発に従事。2017年からスマートセルプロジェクトに参画。薬学博士。

他家移植では,健常ドナー由来の細胞をあらかじめストックしておき,目的に応じて細胞を増幅,加工,量産化する。他人の細胞を使用するため患者への免疫抑制剤の投与は必要になるものの,量産化で製造単価を従来の100分の1程度に下げることができれば実用化が一気に近づく([2]参照)。

2009年から再生医療用の細胞自動培養装置技術の開発などに従事してきた基礎研究センタ チーフサイエンティスト兼日立神戸ラボ長の武田志津は,日立の取り組みを次のように説明する。

「従来,細胞培養は専門技術者の手作業で行われてきましたが,その品質が作業者のスキルに大きく依存するうえ,培養クリーンルームの設備維持管理費や人件費などの製造コストが高額であること,人が作業するためにコンタミネーション(生物学的汚染)の課題などを抱えていました。細胞品質の安定化を担保し,かつ大量に低コストで細胞を培養するためには自動培養技術が不可欠なのです。

そうした中,日立は2002年から細胞自動培養技術の開発を手がけてきました。その際,共同研究者で,再生医療の世界的先駆者である東京女子医科大学の岡野光夫教授から,カセットに入った細胞を手軽に手術室に持ち込めないかというご要望を受けて実現したのが,日立独自の『閉鎖系』自動培養技術です」

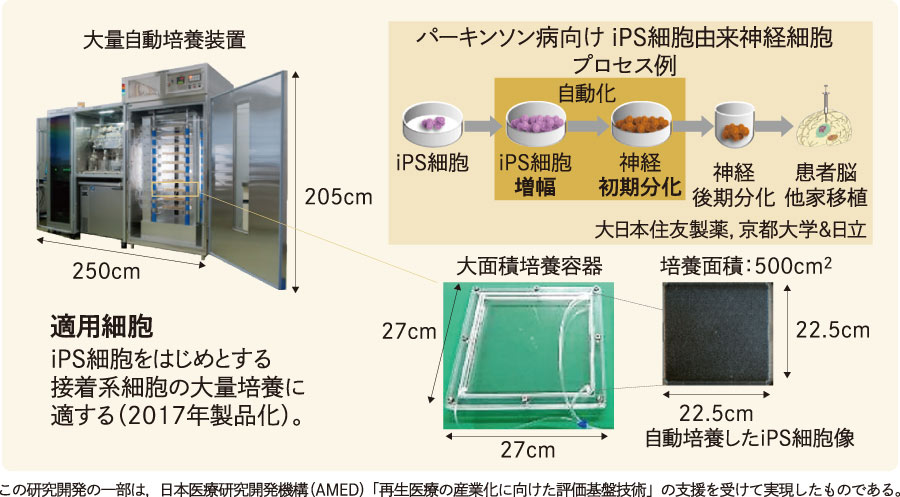

閉鎖系自動培養技術とは,従来の開放系手作業やロボットアーム式培養とは異なり,連結した培養容器・チューブ・ボトルを着脱式モジュールとして設計したものだ。モジュールは1度の使用で交換し,自動培養開始前にガンマ線を照射して内部を無菌状態にすることで,原理的にはクリーンルームが不要な最小の無菌培養空間を実現。完全閉鎖系において,10個の容器で大量培養できる点が最大の特長である([3]参照)。

日立はこれまで,東京女子医大との共同研究により,角膜再生や食道がん除去手術後の再生のためのヒト口腔粘膜上皮細胞シートなどの自動培養試験を実施して細胞の品質を検証したほか,「最先端研究開発支援プログラム(FIRST)」に参画して,心筋再生のためのヒト筋芽細胞の大量継代自動培養システムを開発。109個レベルの大量培養にも対応可能であることを検証した([4]参照)。

「現在は,特に期待されるiPS細胞への取り組みを強化しています。大日本住友製薬株式会社,京都大学とともに,国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)のプロジェクトに参画して,脳のドパミン神経の変性・脱落が原因とされるパーキンソン病の治療のために,iPS細胞由来のドパミン神経前駆細胞の製造に向けて大量自動培養技術の開発を実施しているところです。今後はさらに,自動培養技術による細胞製造を実現し,臨床応用へシフトしていく予定です。

これに関連し,事業部門と連携して2017年,iPS細胞由来細胞製品の開発に取り組む大日本住友製薬より大量自動培養装置を受注しました。2002年の開発開始から15年かけてようやく製品として自動培養装置を世に送り出すことができ,日刊工業新聞社の第60回十大新製品賞を受賞しました。製品化に結びついたのは,早い段階から世界のトッププレーヤとオープンイノベーションに取り組み,現場の課題を的確に把握できたことに加え,バイオロジーとメカトロニクスの融合チームを結成し,基礎科学の成果を実用装置にまで組み上げることができる日立の総合力があったからこそだと思っています」(武田)

[4]iPS細胞大量自動培養装置 最大109個レベルの細胞を自動培養可能な閉鎖系システムである。日刊工業新聞社第60回十大新製品賞を受賞した。

最大109個レベルの細胞を自動培養可能な閉鎖系システムである。日刊工業新聞社第60回十大新製品賞を受賞した。

細胞自動培養技術に代表されるように,日立は,これまでも世界の最先端の基礎科学とその応用に貢献するさまざまな技術や装置を生み出してきた。日立の歴代フェローによる研究成果は,まさにその代表例である。

名誉フェローの伊藤清男は,1970年頃から半導体メモリの一種であるDRAM(Dynamic Random Access Memory)の開発を担い,4kビットから64Mビットまで8世代のDRAM開発を牽引した([5]参照)。とりわけ,伊藤の発明による「折り返しデータ線配置セル方式(2交点セル方式)」は,ノイズを減らしつつ消費電力を低く抑える基本技術として不可欠なものであり,1980年代以降,ギガビット世代のDRAMまで採用された。この功績により,2006年,伊藤はIEEE(米国電気電子学会)より,日本人初となる「IEEE Jun-ichi Nishizawa Medal」を受賞している。

名誉フェローの神原秀記は1982年頃からDNA塩基の配列を読み取る蛍光式DNAシーケンサー(1988年製品化)およびキャピラリー(毛細管)アレイ型DNAシーケンサー(1998年製品化)の研究を牽引した([6]参照)。緩衝液の流れをつくり,キャピラリーから溶出したDNA断片をレーザー照射部まで運ぶという画期的なシースフロー方式を開発したほか,キャピラリーアレイを直接レーザー照射する技術を開発して,ヒトの遺伝子配列を解読する「国際ヒトゲノム計画」(1990年〜2003年4月)の大幅な期間短縮に貢献したと高く評価されている。その後も,日立のDNAシーケンサーの研究開発は連綿と続けられており,現在は1分子を読む次世代機器の開発により,遺伝子治療や創薬などの進展に寄与している。

また,名誉フェローの小泉英明が原理を発明した偏光ゼーマン原子吸光装置(1974年発売)は,現在まで改良を重ねながら,40年以上の長きにわたって,上・下水や土壌などの環境分析をはじめ,金属材料,化学,食品,薬品など,さまざまな分野で幅広く活用されている。小泉は他にも,水素の原子核(陽子)のゼーマン効果を用いたMRI(Magnetic Resonance Imaging:核磁気共鳴画像法)や,MRA(Magnetic Resonance Angiography:磁気共鳴血管描画)およびfMRI(functional Magnetic Resonance Imaging:機能的磁気共鳴画像法)の開発に携わり,1990年代には光トポグラフィの開発を牽引した([7]参照)。光トポグラフィは,微弱な近赤外光を用いて,大脳皮質の働きを計測して画像化する技術で,非侵襲で安全な計測であることから新生児や乳児の脳機能の観察など,脳科学研究などに活用されている。

フェローらの仕事は代表例だが,いずれも基礎科学の成果を社会に還元するための産業応用の取り組みでもあった。とりわけ,1940年代から現在まで,日立が世界の基礎科学および産業の発展において,大きく貢献してきたのが電子顕微鏡である。

1932年にドイツで電子顕微鏡が発明されたのを機に,日本での開発が始まると,1941年,日立初となる横型の電子顕微鏡HU-1型を開発。翌年には,国産商用第一号機HU-2を名古屋帝国大学(当時)へ納入,1958年のブリュッセル万国博覧会では日立の電子顕微鏡がグランプリを受賞し,その後もこの分野を大きくリードしてきた([8]参照)。

電子顕微鏡分野における基礎科学分野での立役者の一人が前述の伊藤とともに初代フェローの故外村彰である。外村は,1968年に電子線ホログラフィーと呼ばれる新しい結像法の研究に着手した。その後,那珂工場と中央研究所がシカゴ大学のAlbert V. Crewe教授の指導の下,世界に先駆けて1972年に実用化した電界放出電子銃(金属の針先に電圧をかけて内部の電子をトンネル効果で引き出すことにより,高輝度かつ光源が小さく干渉性の高い電子ビームを生成できる電子銃)をいち早く透過型電子顕微鏡に搭載することで,1978年,実用的なホログラフィー電子顕微鏡を世界で初めて開発した。

電子線ホログラフィーの原理は,電子線を試料に当てて透過した波と,試料のない部分を透過した波を干渉させて電子の干渉縞(ホログラム)を生じさせ,ホログラムをレーザー光で読み取ることにより,物質の三次元形状や,電場や磁場の様子を観察・計測するというものだ。

外村は電子線ホログラフィーを用いて,ベクトルポテンシャルが荷電粒子線に作用すると予測したアハラノフ・ボーム(AB)効果の実験・検証(1982年,1986年)や,超電導体を貫く微弱な磁束量子の観察(1989年,1992年)などに代表される重要な実験・計測を実現しながら,性能を上げていった。中でも量子力学の精髄と言われる電子の二重性(粒であり波であるという性質)を示す,電子ビームによる二重スリットの追試実験(1989年)は,「世界で最も美しい10の科学実験」の一つに取り上げられ,日立の電子顕微鏡の存在を世界に示した([9]参照)。

品田 博之

品田 博之

基礎研究センタ チーフサイエンティスト

1985年入社,走査型電子顕微鏡応用装置の研究に従事した後,半導体製造検査装置および計測技術の研究開発マネジメントを経て,現在,超高圧電子顕微鏡の開発とその応用に従事。工学博士。

その後も,日立の電子顕微鏡は加速電圧を高めて高分解能化を実現するとともに,より厚い試料の観察をめざして開発が進められてきた。2000年には,科学技術振興事業団(現 国立研究開発法人科学技術振興機構)の戦略的創造研究推進事業の一環として,東京大学と共同で世界初となる超高圧1MVホログラフィー電子顕微鏡を開発。酸化物高温超電導メカニズムの解明に寄与している。

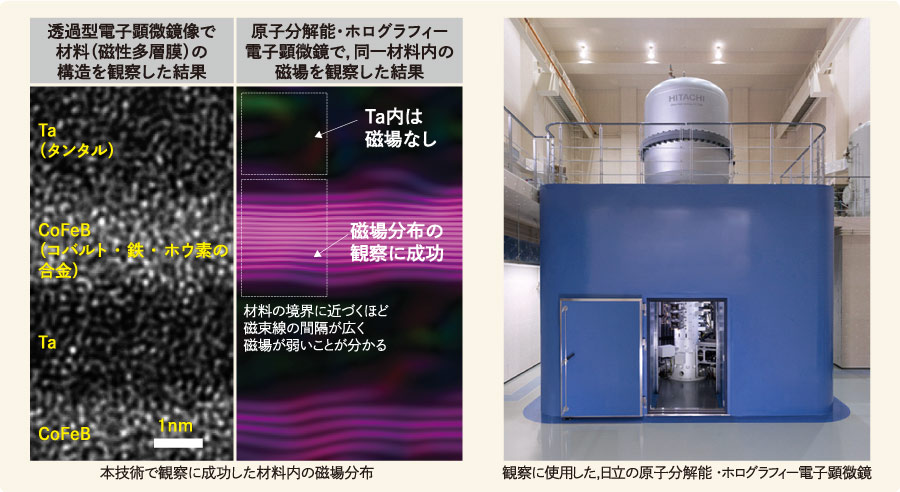

続いて2010年に「最先端研究開発支援プログラム(FIRST)」に採択され,2014年12月,1.2MVの加速電圧を備えたホログラフィー電子顕微鏡を開発,43pm(ピコメートル)という世界最高分解能を達成した。さらに2017年には,世界最高分解能である0.67nmでの磁場観察に成功。次世代の高機能材料の開発に不可欠なツールとして活用が始まっている([10]参照)。

長年,透過型電子顕微鏡(TEM:Transmission Electron Microscope)および走査型電子顕微鏡(SEM:Scanning Electron Microscope)の開発に従事し,FIRSTの超高圧ホログラフィー電子顕微鏡の開発に携わった基礎研究センタ チーフサイエンティストの品田博之は,開発までの経緯を次のように振り返る。

「外村フェローは研究の目の付け所が非常に鋭く,また大変な努力の人で,その人柄ゆえにチームが一丸となって,大きな成果につながったのだと思います。

FIRSTのプロジェクトでは,球面収差補正,エネルギーのばらつきを抑えた電子ビームの開発,電子ビームを長時間安定して放出する電子銃の開発,分解能の劣化要因を排除する設備技術の開発と,クリアしなければならない課題が多くありました。一方で,1MVホログラフィー電子顕微鏡の開発リーダーだったエンジニアの松井功さんの急逝,東日本大震災による作業の遅延,そして何より,外村フェロー自身が病に侵され,2012年5月に逝去されるという,思いもよらない困難が待ち受けていたのです。

そうした数々の困難を乗り越えて開発できたのは,まさに日立の研究開発とモノづくりの層の厚さ,そして支援を惜しまない伝統のおかげだと心より感謝しています」

[10]世界最高分解能0.67nmで観察した磁場分布と原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡 磁石,電磁鋼板,磁性薄膜などの高機能材料の特性に大きく関わる,物質間の境界で生じる磁場の方向,強さを数原子レベルで観察可能となる。

磁石,電磁鋼板,磁性薄膜などの高機能材料の特性に大きく関わる,物質間の境界で生じる磁場の方向,強さを数原子レベルで観察可能となる。

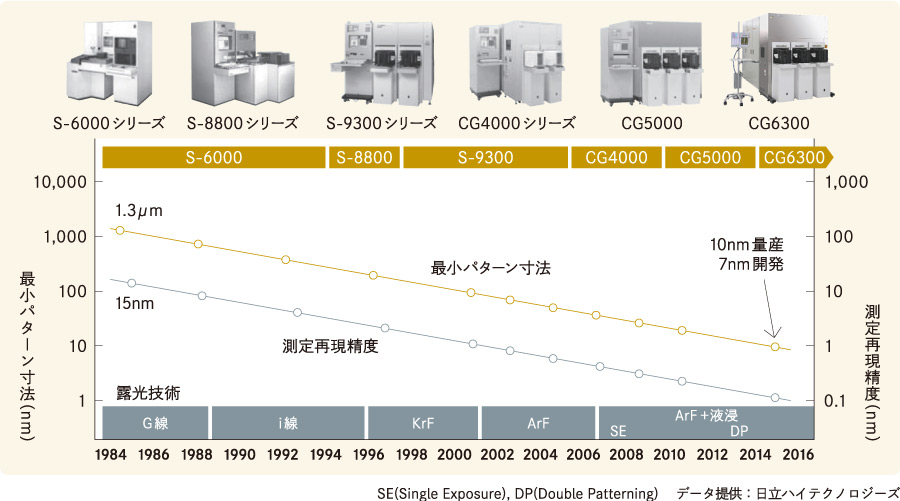

一方で品田は,「電子顕微鏡というと高度な研究機関に納められる特殊な装置が注目されがちだが,同時に半導体ビジネスの進展に大きく貢献した測長SEMの存在を忘れてはならない」と語る。

日立が最初のSEMの商用機を発売したのは1969年のこと。実は1978年の実用的な電子線ホログラフィー開発の決め手となった電界放出形電子銃が最初に搭載されたのはTEM(透過型電子顕微鏡)ではなくSEM(走査型電子顕微鏡)で,高分解能化を実現するブレークスルーとなった。さらに改良を重ね,1981年に信頼性,操作性を大幅に向上した「S-800型」を完成。当時,世界最高の分解能である2nmを実現した。ちょうどそれは,伊藤フェローによるDRAM開発が世界をリードし始めた時期と重なっていた。

「当時の半導体事業部,デバイス開発センタ,研究所および那珂工場がプロジェクトを組んで,自分たちが欲しい装置としてつくったのが測長SEMなのです。しかもその後これを外販するという決断をしたことで,半導体の微細化が一気に進み,世界の半導体ビジネスの発展に大きく寄与することになりました。

ちなみに,半導体製造で必要となるのは,次々に出来上がってくる半導体を瞬時に正確に計測できる技術です。そのためには,誰もが使える操作性はもちろんのこと,安定性が非常に重要になります。つまり,顧客の要望に応じて一台ごとにカスタマイズされる傾向にあるそれまでの電子顕微鏡とは大きく異なる要素が求められたのです。それを実現できたのは,日立の人財の層の厚さ,組織の横のつながりの強さ,そして何と言っても技術力の高さがあったからでしょう」(品田)

結果として,日立の測長SEMは現在,世界シェア8割を占めるまでに大きく成長した([11]参照)。そのほかにも,コンパクトで手軽に使える業界初の卓上型電子顕微鏡や,次世代パワーデバイス用SiC(炭化ケイ素)ウェーハの検査などに活用される,電子線を直接試料に当てない新方式のミラー電子式検査装置など,画期的な製品を次々に世に送り出している。

「2017年,ノーベル化学賞はクライオ(低温)電子顕微鏡の発明者らが受賞しました。これは,電子顕微鏡を用いてたんぱく質のような生体分子の構造を決定できる画期的な技術であり,ここに用いられたのが,たくさんの二次元画像から立体構造を再構築する画像処理の技術です。そして今後の電子顕微鏡技術の発展は,こうした膨大な量の画像(ビッグデータ)に対して,AI(Artificial Intelligence)技術を駆使して高度な画像解析を行う技術がカギを握ると考えられます」(品田)

[11]半導体デバイスのロードマップと測長SEMの製品シリーズ 発売以来,高画質像や高い計測性能が評価され,世界トップシェアを維持し続け,2017年には累計出荷台数5,000台を突破した。

発売以来,高画質像や高い計測性能が評価され,世界トップシェアを維持し続け,2017年には累計出荷台数5,000台を突破した。

[12]4分野研究推進による社会課題への挑戦 社会課題解決と経済成長を両立するために,オープンイノベ―ションを活用し,迅速なインキュベーションを図っていく。

社会課題解決と経済成長を両立するために,オープンイノベ―ションを活用し,迅速なインキュベーションを図っていく。

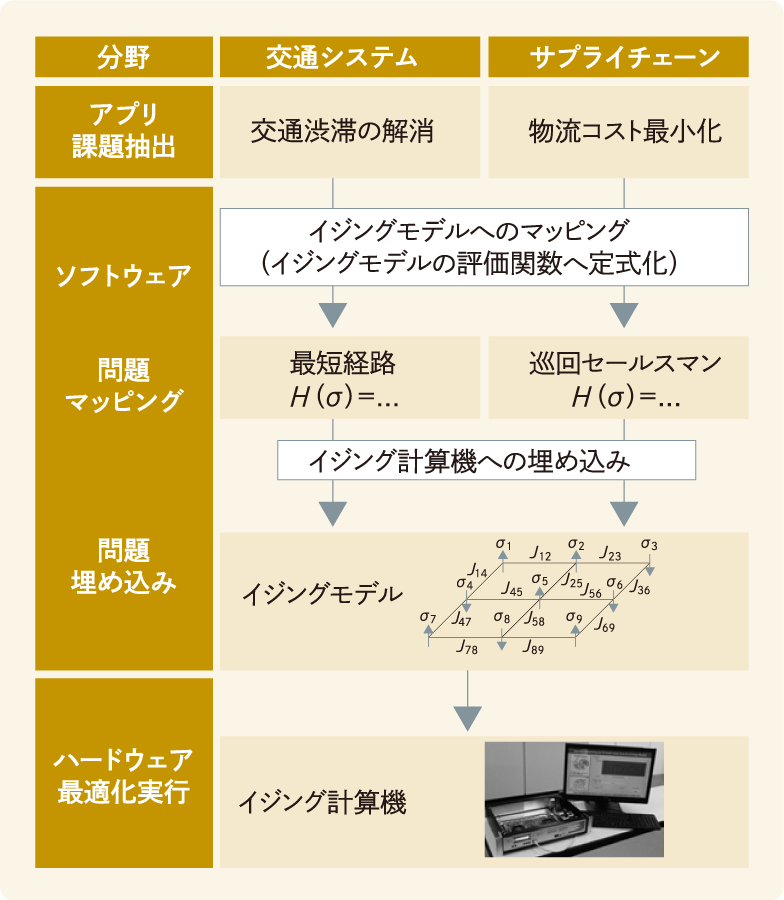

[13]イジング計算機の技術レイヤ 社会課題を抽出するアプリ,課題を入力用に変換するソフトウェア,計算を実行するハードウェアで構成する。

社会課題を抽出するアプリ,課題を入力用に変換するソフトウェア,計算を実行するハードウェアで構成する。

細胞自動培養装置や電子顕微鏡などで見てきたように,新領域を切り拓き,数十年をかけて事業化するという従来の企業の基礎研究のあり方は今,大きく変わりつつある。製品化までのタイムスパンが非常に短くなっており,その実現に際しては,ITやAIの活用および国や地域を越えたオープンイノベーションが前提となっているのだ。そこで2015年の組織再編に伴い,基礎研究センタを発足させ,大学や研究機関との協創を加速させている。

具体的には,将来の社会課題の本質を捉え,解決に向けた独創的なビジョンに基づく研究を,情報科学,生命科学,物性科学,フロンティアの4分野で推進していく([12]参照)。中でも,物性科学分野の電子顕微鏡や,生命科学分野の細胞自動培養装置と同様に,日立が情報科学分野で注力するのが,AIの基礎研究である。

その一つに,新概念コンピューティング技術「イジング計算機」がある。これは,イジングモデルと呼ばれる磁性体の振る舞いを表す統計力学上のモデルを用いて,従来のやり方では計算量が爆発的に多くなり解くことができない「組合せ最適化問題」を効率よく解く新しいコンピューティング技術だ。イジングモデルは,磁性体スピンの上下の向きと,スピン間で及ぼし合う相互作用の力,外部から与えられた磁場の力によって表現されるが,エネルギーを小さくする方向へと収束する性質がある。これを組合せ最適化問題に応用することで,組合せ最適化問題の評価指標を最小化するパラメータの組合せを求めことができるという,新しい発想による画期的な技術である。2015年には2万480パラメータという膨大な規模に対応した専用チップの試作に成功,従来のコンピュータを用いて解く場合と比較して,電力効率約1,800倍を実現。翌年には,パラメータの処理を複数の要素で共有することにより,計算規模を10倍に向上する技術を開発した([13]参照)。

この他にも,生物の群れの相互作用を応用し環境変化に即応できる分散協調システムや,データ解析から企業や公的機関の採るべき戦略とその根拠を提示する戦略ディベートAIなど,社会課題解決に情報科学を活用する技術開発に取り組んでいる。

坂入 実

坂入 実

基礎研究センタ チーフサイエンティスト

1981年入社,環境モニタリングシステム,フィジカルセキュリティシステムなどの開発を経て,現在,尿を用いたがん検査,ドライバーモニタリングシステム開発などに従事。理学博士。

現在の日立における研究開発部門の役割と意義について基礎研究センタ チーフサイエンティストの坂入実は次のように語る。

「日立は,『和』『誠』『開拓者精神』で成長してきました。日立という会社の競争力の原点を支える従業員の行動,考え方の根本がこれらの言葉に集約されています。そして,日立が提供する信頼性のある商品やサービスを通じて,その時代ごとの大きな社会課題を解決することに貢献してきました。これは今後も変わりません。

そして,これらを支えてきたのは,『開拓者精神』にあふれたリーダーたちの系譜です。特に日立の研究所では,最終的な事業規模の大小はあれど,多くの研究者がわずかな人数で研究をスタートし,サイエンスに基づいて,自分の頭,あるいは手で『尖った技術』を開発しながら社会課題解決の糸口を見い出し,お客様とともに新たな事業への道筋をつけてきましたし,今もそのDNAは継承されています」

坂入自身,有害物処理施設向け排ガスモニタリングシステムや不正薬物・爆発物探知向けフィジカルセキュリティシステムなど時代の要請に合わせた開発を経て,近年では,自動運転に向けた「顔認証機能を搭載した新型の呼気アルコール検知器」の開発,がんの早期発見に資する「尿中代謝物による簡易がん検査」,「線虫によるがん検査自動解析技術」を手がけるなど,社会課題解決に直結した独自の新領域を切り拓いてきたリーダーの一人である。一見すると,ばらばらの開発テーマのようにも見えるが,坂入自身に言わせると,首尾一貫した開発姿勢なのだという。

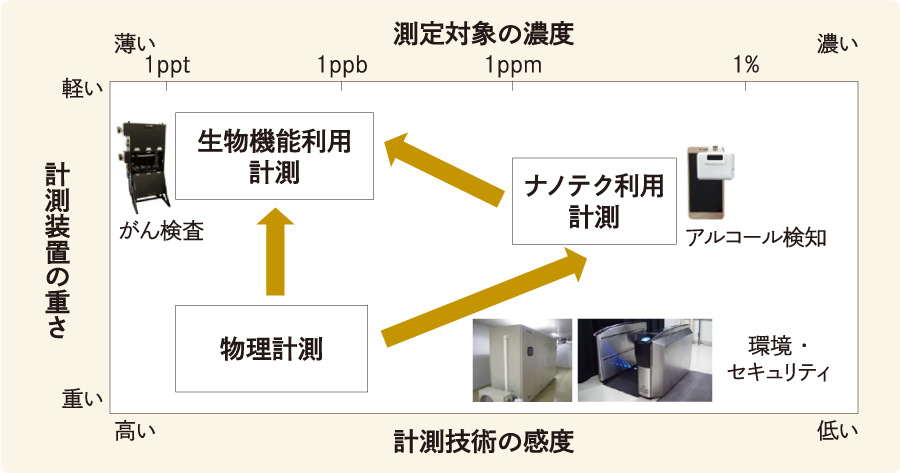

「いろいろなテーマを立ち上げてきたとよく言われますが,IoT時代に向けた計測技術の究極目標は小型で高感度のセンシング技術を開発することにあり,この観点からすると,物理計測技術,ナノテク利用計測技術から,最終的な目標である生物機能利用計測技術への展開は,計測屋にとっては必然的な流れと考えています。加えて,それぞれに必要となる情報処理技術も違ってきます」([14]参照)

一方で,「現在は,デジタル新興勢力の台頭などにより,変化のスピードがとてつもなく速くなっている」と坂入は指摘する。5,000万人のユーザー獲得までに要したのは電話75年,ラジオ38年,インターネット4年に対し,今の人気アプリは一か月足らずだという。先進国はもとより,新興国からも創業マインドにあふれた経営者が続々と誕生しているという状況を鑑みて,研究所を担う人財について次のように締めくくった。

「このようなグローバル競争に勝つためには,創業マインドにあふれ,新たな社会課題に積極的にチャレンジし新しい事業領域を創生する『開拓者』の人財プールがますます必要となってきています。その人財は,特定分野のサイエンスだけではなく,現代の多様なサイエンスの進展に精通している必要があり,研究者の大きな役割もそこにあると考えています」

[14]計測技術の進化による応用分野の広がり 物理計測技術,ナノテク利用計測技術から,生物機能利用計測技術へと進化することで,多くの分野へ応用範囲が広がっていく。

物理計測技術,ナノテク利用計測技術から,生物機能利用計測技術へと進化することで,多くの分野へ応用範囲が広がっていく。