今,急速な進化を遂げるAIが,ビジネスや社会にいかなるインパクトをもたらすのかということに広く関心が集まっている。

それは過去半世紀以上,人々の暮らしや社会のあり方に大きな影響をもたらしてきたITの新しい形にほかならない。

日立はコンピュータの黎明期から,メインフレームをはじめ,通信ネットワーク,ストレージ,ソフトウェアなどの関連技術開発を手掛け,その成果をさまざまな産業分野に応用するシステムソリューションとして提供してきた。

本格的なIoT時代を迎え,これらの実績を通して培ってきたプラットフォームの多様な知見を基に,ビッグデータとAIを最大限に活用しながら,未来を拓く新たな価値創造に挑んでいく。

デジタル計算機のパラメトロン電子計算機HIPAC MK-1(1957年)

矢野 和男

矢野 和男

研究開発グループ 技師長

1984年入社,1993年単一電子メモリの室温動作に世界で初めて成功。2004年からビッグデータ収集・活用を牽引。現在,AIや社会におけるデータ活用の研究に従事。工学博士。

再びAI(Artificial Intelligence)という言葉がメディアに氾濫している。少し前には「ビッグデータ」が流行したが,今回のAIブームは単にビジネスやテクノロジーの分野を越えた広がりを見せている。そのきっかけとなったのは,深層学習(Deep Learning)の登場だ。これにより,従来は不可能だと考えられていた自然言語理解に新たな可能性がもたらされ,「2045年にAIは人間の能力を超える」という,未来学者のレイ・カーツワイルの「シンギュラリティ(Singularity):技術的特異点」が現実味を帯びて捉えられるようになった。

コンピュータすなわち電子計算機は,第二次大戦末期のフォン・ノイマンらによるプログラム内蔵方式の登場から本格的な実用化が進んだ。以後,トランジスタやIC(Integrated Circuit)の発明などの技術革新を原動力とし,メインフレームから,PC,インターネットへと発展を遂げながら,20世紀後半を通じて暮らしや社会に大きな影響を及ぼしてきた。1990年代頃からは,ITと総称されるようになり,私たちの生活の中で果たす役割も拡大している。ビジネスもまた然りだ。こうしためまぐるしい変化の本質をどう捉えれば良いのだろうか。

現在,日立グループのAI研究を率いるとともに,新たなIT社会のあり方を提唱するエバンジェリストとしても注目を集める研究開発グループ技師長の矢野和男はこう語る。

「20世紀は総じて工場労働の生産性が急激に向上した時代でした。その原動力となったのが,仕事をプロセスに分解し,標準化し複製するという,フレデリック・テイラーの科学的管理法です。当初は鉄鋼の工場で考案された方法論でしたが,それを徹底的に実行するためにコンピュータという新たな技術がフル活用され,あらゆる業務やサービスに拡大応用されてきました。しかし,繰り返しによる生産性向上を追求するテイラーイズムだけでは今日の社会やビジネスの課題に応えられなくなっています。その理由は課題自体が複雑化・多様化し,大きく変わっているからで,現代にふさわしい新しい方法論が必要です。それが『ルール指向』から『アウトカム指向』へのパラダイム転換なのだと私は考えています」

人間が決めたプログラム(処理手順)に従ってデータを処理し,出力する従来のコンピュータは,多くの業務プロセスの自動化・効率化に寄与してきた。仕事を細かいプロセスに分解して,個々のプロセスごとで有効なルールを定め,コンピュータを駆使することで徹底的に自動化し,驚くべき生産性向上を実現した。まさにルール指向と言うべきモデルは,工場や生産現場の合理化にとどまらず,他の社会システムや組織運営にも応用されていった。コンピュータの用途は社会全体に広がり,生産性や効率性を劇的に向上させたと同時に,新たな課題をもたらすこととなった。

サービスや知識労働が大半を占める先進国の社会やビジネスは今や変化の連続である。需要や価格の変動に加え,人の好み,多様性,場所や地域固有の特徴など変化し続ける状況においては柔軟で的確な判断が欠かせない。これらのサービス,知識労働で重要なのは,プロセスを標準化することではなく,むしろ柔軟に変えることである。ここでは仕事の目的やゴールを明確に設定すること,すなわちアウトカムを明確にすることこそが価値を獲得するカギになっている。これが高度知識社会の現実と言える。

標準化と複製というルール指向に基づく従来のコンピュータは,人間自身にとって想定外の変化や多様性には対応できない。その本質はいかに高速化・大規模化したITシステムにおいても変わらない。例えば,複数のシステムどうしが融合した際,より上位の統合的な業務の命題を定義したり計測したりすることは現行のITだけでは到底できないのだ。

「日々ITシステムに蓄積される膨大なデータに加えセンサー,ウェアラブルデバイスロボット,ドローンなどデータ収集手段の発展により,増大する種々のデータから社会やビジネスの変化を的確に捉えることが可能になりつつあります。これらのデータを自律的かつリアルタイムに学習し,変化に柔軟に対応し的確な判断へと導くのがAIの新たな役割です。これは今,ITに求められるルール指向からアウトカム指向へのパラダイム転換に応えるものと言えます」(矢野)

こうした「学習するAI化システム」は,人間像の書き換えさえ求めるであろう。すなわち,分業によって道具を作り専門を深めた19世紀までの人間を「ヒューマン1.0=専門化した人」,優れた人のノウハウを共有し学ぶ20世紀の「ヒューマン2.0=標準化した人」に代わって,時空を超えてあらゆる現実に直接自律的に学ぶことで自分の能力を増幅する「ヒューマン3.0=増幅化した人」の登場である([1]参照)。

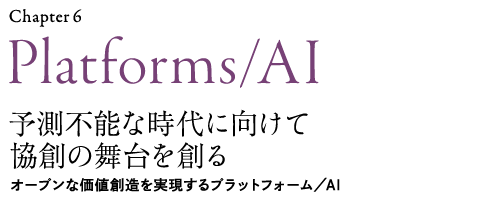

[2]AIのレベル分類 多目的性・汎用性を基準にして,AIをレベル1からレベル4に分類した。AIではない従来の機械的なシステムはレベル0としている。

多目的性・汎用性を基準にして,AIをレベル1からレベル4に分類した。AIではない従来の機械的なシステムはレベル0としている。

[3]Hitachi AI Technology/Hの実績 金融,流通,物流,プラント,交通,製造などの14分野57案件に適用し,汎用的にアクションや改善知見を導出している。

金融,流通,物流,プラント,交通,製造などの14分野57案件に適用し,汎用的にアクションや改善知見を導出している。

[4]名札型ウェアラブルセンサーによる組織活性度とアドバイスの例 人や組織の活性度,ハピネスと生産性の関係に着目し,働き方改革にも活用できる技術を開発している。

人や組織の活性度,ハピネスと生産性の関係に着目し,働き方改革にも活用できる技術を開発している。

人間には到底見きれない大量のデータからさまざまな示唆や知見を導き出し,人間の学習能力を強力に補完し増幅することで,予測不可能な時代を共に生きる「伴侶」としてのAI。それを実現するためには,AIがどれだけ多目的性・汎用性を獲得するかが肝要となるだろう。それには多種多様な現場データを有することが不可欠だ。電力,製造業,流通業,金融業,鉄道,交通,水など,世界に類を見ない幅広い分野の業種や顧客と強固な信頼関係を持つ強みを生かし,日立グループ独自のAI,Hitachi AI Technology /Hはすでに14分野57案件にまで実績を拡大している。

多目的性を基準にAIの発展段階を四つのレベルに分けた場合,機械学習を用いたシステムの多くは,人が指定したパラメータを目的に合わせてデータに基づき自動的に変更するレベル1の専用AIである。リコメンド生成や質問応答,画像認識技術などが知られるが,重回帰を複雑化し精度を上げてはいるものの,基本的には人間が考え出した仮説に基づいて設計・実装したものであり,レベル1の域を出ない([2]参照)。

対してレベル2の多目的AIは,判断の評価関数の形やパラメータもデータが自動的に作成する。人が仮説を設定する必要はなく,思いもよらぬ解決策をAI自身が発見することも可能だ。例えば,店舗での顧客単価15%向上,物流倉庫の生産性の8%アップ,水プラントのオペレーションコストの低減,コールセンターの受注率の27%向上など,Hitachi AI Technology/Hの実績は,100万個を超える大量な仮説を自動生成し,重要な要因を選び出し,アウトカムが高まる条件を定量的に明らかにしたものと言える([3]参照)。

「かつて数学者のアラン・チューリングは,『学習する機械の目標は,試行錯誤によってのみ達成できる』という有名な言葉を残しました。広大な情報空間の中でアウトカムを最大化する条件を,『試行錯誤』を通して見つけ出すことがAIの本質だと考えると,いかに対象を絞って効率的体系的に探索できるかがカギになります。ここでヒントになるのは宇宙の進化です。宇宙のように資源が有限である制約下で情報が多様化するならば,目的とするアウトカムも極端に絞れるはずで,ここにレベル3以上のAI実現の可能性があると考えています」(矢野)

日立は,京都大学との協創などを通じて生物モデルに学ぶ研究プロジェクトを開始しており,未来予測の研究などで成果を上げているが,矢野がめざすのは「ハピネス(幸福度)」をアウトカムとして,長期的なスパンから経済の活性化や生産性の向上に資するAIの実現だ。

「個人にしろ組織にしろ,ハピネスは各人の主観性に属するものと見なされてきましたが,ウェアラブルセンサーなどにより,ある程度は計測可能となっています。今やAIがハピネスに関わる膨大なデータを学習し,最適解を人間に対して提案することも夢ではありません。効率化・自動化を求めるテイラーの思想が,20世紀後半におけるコンピュータの飛躍的発展をもたらす原動力となったように,AIの新たな可能性を生かし,未来の社会とビジネスをより実りあるものとしていくには,私たち人間自身にも大きな発想の転換が必要なのです」と矢野は力説する。

ブータン国王が提唱した国民総幸福量(GNH=Gross National Happiness)に注目が集まる一方,世界中でハピネスに関して多くの研究が進められている。また知的労働での創造力や生産性におけるハピネスの重要性もデータ解析により究明されつつある。日立はコミュニケーションなどの人間行動を計測する名札型ウェアラブルセンサーとHitachi AI Technology/Hを活用し,組織活性度を計測・分析する技術を開発した。この技術を働き方と業績・社員満足度の関連を解明するための社内実証実験に適用し,組織活性度の変化量が受注達成率と相関性があることを確認した。さらに,これらのデータ解析の結果に基づき,働き方に関するアドバイスをフィードバックする技術の開発も進めている([4]参照)。

こうしたAIの飛躍的な広がりにより,ITは創造性やハピネスをも左右するものへと高度化を遂げている。しかし,それを実現させたのは,「半導体の集積率は18か月で2倍になる」というムーアの法則に従って急速な進化を続ける半導体デバイス,セキュリティ技術を含むネットワーク,センシングなど,広義でのITプラットフォーム全般の技術革新の連鎖にほかならない。

日立は半世紀以上,研究部門と事業部門が一丸となってコンピュータの技術開発に取り組み,時代のニーズに合わせてさまざまな産業分野の顧客とともにコンピュータを応用する事業を展開してきた。現在,注目されるリアルデータも基本的にはこれらの諸システムの延長線上から生まれるものだ。

日立はコンピュータ黎明期の1950年代から技術開発に着手した。1960年代にはRCA社との提携などを通じて世界に通用する技術力を磨きながら,国産コンピュータ開発に挑戦し,1965年に東京大学大型計算機センターへHITAC 5020を納入した([5]参照)。その後,世界市場を視野にIBM互換機路線へ舵を切り,純正メーカーを上回る製品スペック向上とコスト削減を図る一方,1970年代に入ると,みどりの窓口座席予約システムや銀行オンラインシステムなど,当時の社会的要請に合わせ,高性能のコンピュータを開発・提供していくこととなる。当時の神奈川工場では工場憲章の第一条に「世界一のコンピュータ製品をめざそう」を掲げ,多くの技術者・研究者が一丸となって最高性能に挑戦し続けたのである([6]参照)。

特に1974年に発表したM-180はIBM互換機で採用した技術を生かし,高性能・高機能化を図り,社会的要請に適したトータルシステム構成が高く評価された。続く1978年のM-200Hでは中央研究所が本格参画し,LSI(Large Scale Integration)の高密度実装により高速演算機構や内蔵アレイプロセッサを開発,世界最高性能を実現するに至る。

1980年代には,企業情報システムが大規模化・高度化し,一層の性能向上が要求されたが,日立はこれに応え,独自LSI開発や空冷技術などにより,再び世界最高性能に到達した。

そして1990年代,インターネットの拡大とオープン化,ダウンサイジングが進み,コンピュータのシステムモデルが一変した。その一方で金融や通信分野では依然として高性能・大規模コンピュータ需要は拡大し続けた。こうした市場ニーズに応えたのが,1モジュールプロセッサを実現したうえに,高速バイポーラ回路と高集積CMOS回路を融合することにより,圧倒的な高性能を実現したMP5800,MP6000である。Skylineという名の下で世界市場を席巻する大ヒット製品となった。

これらのメインフレーム開発は神奈川工場を中心に,特研と称する全社プロジェクトとして取り組まれた。研究部門からも多くの人材が参画し,競合優位となる重要なコア技術の開発を担い,その後はここで培われた多彩な研究成果と人材が他分野で応用されることとなる。

大規模システムの基幹となるメインフレームには,コンピュータだけでなく,ソフトウェアや周辺機器が不可欠であり,システム全体としての相互連携が技術開発のカギとなる。日立は1970年代から自社機種用にOS(Operating System)をはじめソフトウェア開発に本格的に取り組むとともに,記憶装置,ストレージシステムに関しても,磁気テープ,HDD(Hard Disk Drive),光ディスク,半導体など各種の技術開発に着手していた([7]参照)。

1980年代には情報データの増大に伴って大容量化・高速化へのニーズが高まり,コンピュータ周辺装置を手掛けていた小田原工場(当時)では,HDDの開発・製造とともに,多くのHDDを集合して構成するストレージシステム事業を主力としていた。ストレージシステムをIBM互換機とすることで,グローバル市場に投入し,熾烈な開発競争を戦ってきた。

HDDは,「開発に関わる技術の範囲は他に例を見ないほど広大で,大学の理学部,工学部のほとんどすべての学科に及ぶ」と言われる。またその開発競争は半導体と同じく海外市場を主な舞台とし,開発・製造・販売の各部門がいち早くグローバル展開を果たしていった。日立はコンピュータ,ストレージシステムを中心とするIBM互換機ビジネスの担い手として,1989年に,北米にHitachi Data Systems(HDS)社を設立した。その後,HDS社は,IBM互換機ビジネスから,21世紀に入るとオープンシステムも含むストレージシステム事業を主軸とする体制へとシフトしていく。その趨勢を決定づけたのが,RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)技術を核としたストレージシステムであった。

山本 彰

山本 彰

研究開発グループ 技師長

1979年入社,計算機システムの性能評価研究を経て,それ以降,現在に至るまで一貫して,ストレージシステムの研究開発に従事。工学博士。

今日に至るまで,海外市場で強い競争力を発揮するストレージシステム事業において,一貫して技術面を統括してきたのが研究開発グループ技師長の山本彰である。

「上司からの指示で,今日のRAIDにつながるストレージ制御技術の研究を始めたのは入社3年目の1981年。小田原工場は,HDD全盛の時代ですから,当初は傍流の研究テーマという扱いで数名からのスタートでした。何と言っても,技術トレンドの先読みと関連技術の蓄積がモノを言う世界で,1990年代半ばまでに多くの競合企業が脱落していきました。ITシステムにおけるストレージの重要性が高まる中,世界トップを競い合いながら,事業としても大きく成長することができました」

RAIDは,メインフレーム用の単独で高信頼なHDDではなく,オープンシステム用の低価格な複数台のHDDを用いて,性能と信頼性を向上させたストレージシステム技術である。日立は「並列転送方式」,「拡張高速ライト方式」など,複数のHDDを効率的に制御するストレージ制御技術の長年の蓄積が強みとなり,当初の開発は苦労が多かったものの,他社に比べると,RAIDシステムへの移行は比較的スムーズに進められた。1990年代後半から2000年代前半,インターネットの普及,EC(Electronic Commerce)の進展,リッチコンテンツのデジタル化などによるデータ量の爆発的増大に対応すべく,Fibre ChannelやIPネットワークを利用したSAN(Storage Area Network)などが登場した。これにより,それまでメインフレームに限られていた大規模なストレージシステムがオープンシステムでも普及し,ストレージシステムの集約による容量利用効率の向上と管理負担の軽減などが図られるようになり,その市場規模も急速に拡大した。

このような市場動向の中,日立は,ホストコンピュータを介在させずにシステム間でデータを複製するリモートコピー機能,ホストとストレージシステムの間にある仮想化装置が記憶容量を一元管理するストレージデバイス仮想化機能,ホストの書き込みがあったブロックだけで構成される仮想ボリュームを提供するボリューム容量仮想化機能などの技術優位を生かし,2002年には,大規模ストレージシステムでついに世界トップシェアを獲得するに至った※)。さらにファイルストレージ,ストレージ管理ソフト,ソリューションと事業範囲を拡大していくこととなった([8]参照)。

「過去四半世紀を振り返ると,データは爆発的に増加し続け,それに呼応してITシステムにおいてストレージが担う役割の重要性も大きくなってきました。今後はさらに幾何級数的にデータが急増するものと予測されますが,それら膨大なデータを格納・管理するストレージへの社会ニーズは変わることはないでしょう。世界で勝ち抜いてきた,この分野の貴重な技術蓄積を生かして,新たな可能性を切り拓いてほしいと願っています」(山本)

本格的なIoT時代を迎える今日,膨大なデータ利活用こそがビジネスの成否を分かつ最大の要諦だ。その未来は絶えざる機能拡張を続けてきたストレージシステムの先にあると言えよう。

[8]ストレージシステムの製品メニュー ストレージシステムは,1990年代後半から今日に至るまで,海外市場で強い競争力を発揮し,グローバル事業を牽引してきた。

ストレージシステムは,1990年代後半から今日に至るまで,海外市場で強い競争力を発揮し,グローバル事業を牽引してきた。

岩嵜 正明

岩嵜 正明

研究開発グループ 技師長

兼OSSテクノロジーラボラトリ長

1983年入社,第五世代コンピュータ,メインフレーム,超並列マシン,ファイルストレージなどのOS開発を経て現在,Lumada IoTプラットフォームの開発に従事。

こうしたコンピュータ関連技術の発展に合わせて,日立の情報・通信システムセグメントは売上額で1兆9,828億円(2016年度)と,日立グループ全事業の20%を占めるまでに大きく成長した。

その主軸は,金融,公共,産業・流通,医療など,多くの業種にわたるSI(System Integration)事業である。長きにわたって顧客企業の情報システムの構築・更改をソリューションとして提供する中で培ってきた顧客の組織や業務への深い理解,経営支援のノウハウ,そして相互の信頼に裏付けられたパートナー関係は決して一朝一夕で得られるものではない。

しかし,ここへ来て急速なITのパラダイム転換により,従来,情報・通信システム事業と呼ばれてきた事業領域でも抜本的な変革が求められている。ある有識者は,IoTによって引き起こされる変革の波を「第三のIT革命」と呼ぶ。

1度目が,コンピュータ導入により企業の業務プロセスを標準化し,関連データの収集・分析により,生産効率を飛躍的に向上させた1960〜1970年代,2度目はインターネットの登場により大規模に業務プロセス,業務活動を緊密に連携させ,世界中のサプライチェーンの高度化・最適化を実現した1980〜1990年代。そして,3度目となるのが2000年代後半から継続的に進展してきたIoTだ。あらゆる機器に事実上コンピュータが内蔵され,接続することで膨大な端末データのリアルタイムな収集・分析が可能となり,しかも結果を末端までフィードバックしながら,連携するシステム全体として機能と効果の最適解を追求することさえできるのだ。

IoTによって実現する新たなITの基本モデルは,さまざまな機器,ネットワーク,データセンターのサーバ群,ソフトウェア群,セキュリティ監視システムなどの統合機能で成り立つ。幅広い技術にまたがる開発を一企業が担うことはできず,必然的にビジネスエコシステムを形成することとなるであろう。

これらを実現するためには何がハードルとなるのか。1980年代,第五世代コンピュータ開発以来,メインフレームOSからファイルストレージなどコア技術の研究を手がけてきた研究開発グループ技師長の岩嵜正明は「レベルと規模は千差万別」としたうえで,こう語る。

「IoTというコンセプト自体は決して新しいものではなく,1990年代にはM2M(Machine to Machine)と呼ばれており,研究所ではそれに関する先行的な研究を行っていました。ここへ来てなぜ注目を集めているのかと言えば,やはりクラウドコンピューティングがもたらしたビッグデータと,深層学習から始まるAIの飛躍的な進化です。しかしながら,期待されているようなスマートな社会を本当に実現するためにはまだ多くの課題があります。端的に言えば,いかに高度なデータ分析・解析をしたとしても,その処理結果を現実世界にフィードバックするのは困難を極めるのです」

IoTが描く世界で最も重要なのは,あらゆる現場の中に散在する無数の末端の機器・デバイスだ。センシングやネットワーク技術の発達により,これらのデータを集めることが可能になりつつあるものの,多くの現場データを管理・制御するOT(Operational Technology)は,安定稼働性やセキュリティなど,高信頼性・リアルタイム性を重視してきたため,日進月歩に変化するITとは一線を画する発展を遂げてきた。インタフェースやプロトコルなどを標準化し,「つなぐ」ことができても,現場ごとの異なる慣習や文化を踏まえて,信頼性や安全性を維持しつつ,真の付加価値を創出していくことは容易ではない。

「多種多様なモノを『つなぐ』ことによって,いかにして新たな価値を生み出すか。そのための知恵はテクノロジーではなく,人間の側にあることが明らかになりつつあります。すなわちフィールドを知り抜いているからこそ,データを読み解き,価値創造に生かすことができる。IoTを本格的に導入するにあたって,お客様の多くが直面する課題に応えるために日立が提案するのがIoTプラットフォームLumadaです」(岩嵜)

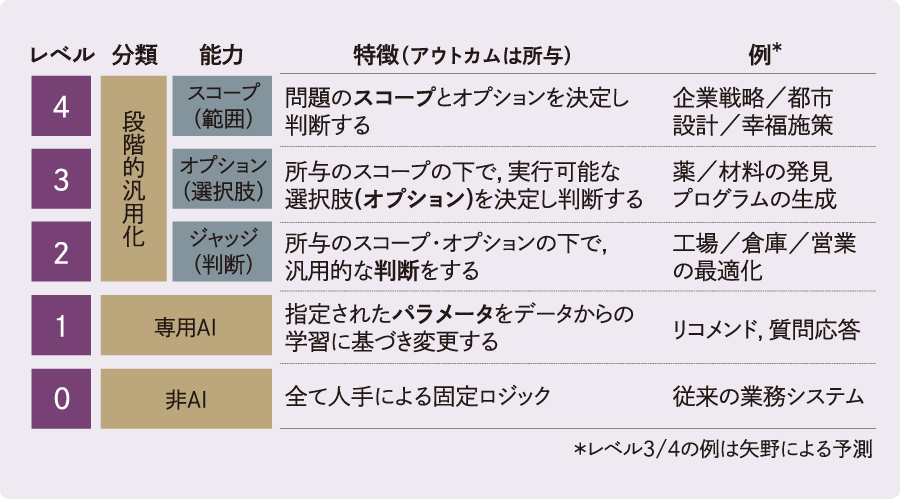

日立は,IT分野でさまざまな顧客企業のシステム構築を支援してきた。同時に社会インフラ分野においては,ミッションクリティカルなシステムの管理・制御を担うとともに,それらを支える各種機器・プロダクトを提供してきた。これらの豊富な経験を通して培った「現場の知」を共通のソリューションコアとしてグローバルに提供するのがLumadaなのだ([9]参照)。

[9]IoTプラットフォームLumadaのアーキテクチャ IoTシステムを迅速に効率よく開発するための共通機能を,「Edge」「Core」「Analytics」「Studio」「Foundry」の五つに分類して提供している。

IoTシステムを迅速に効率よく開発するための共通機能を,「Edge」「Core」「Analytics」「Studio」「Foundry」の五つに分類して提供している。

現実にシステム開発のあり方はすでに大きく変化している。

従来のプロジェクトでは,顧客の業務プロセスに基づいて要求仕様を事前に確定し,そのためのアルゴリズムに基づいてプログラムを組む「ウォーターフォール型」開発が主流であった。ここで重要なのは実際の業務にフィットした仕様を正確に定義する,まさにルール指向のスキルである。しかし今日,それだけでは競争優位を獲得し,持続的な成長をめざす顧客の経営課題に応えることはできない。そのためITシステムに求められる要件は膨大となり,しかも手順やプロセスは刻一刻と変化する。厳密にシステム要件を定義するのではなく,方向性を決めたら,プログラミングを進めながらリアルタイムに細かく軌道修正を図り関係者の間で最適解を探っていく「アジャイル型」開発が重要になってくる所以である。

多くのSE(System Engineer)が向き合っているフィールドの課題について岩嵜はこう解説する。

「かつては明確な定義(ルール)がなければ先に進めませんでしたし,仮にできても直ちに計算量爆発の状態に陥ってしまいましたが,ビッグデータを利活用する深層学習や量子コンピューティングなどの登場によって新たな可能性が広がっています。ここでカギになるのは,仮説を立てて柔軟に発想を飛躍させる能力と,その発想を迅速にソフトウェアとしてプロトタイピングする能力なのです」

仮説形成やプロトタイピングについて,Lumadaは,さまざまなスキルレベルのユーザーが利用できるアジャイル型プロトタイピング環境(DevOps環境)の提供という形でサポートする。

さらに開発のスピードアップという顧客ニーズに対しては,業界標準のOSS(Open Source Software)活用が必須となっており,LumadaではOSS開発者コミュニティとの連携や主要OSSディストリビューターとの業務提携などを強化している。OSSテクノロジーラボラトリ長を兼務する岩嵜は,ここで研究者が果たすべき役割について言及する。

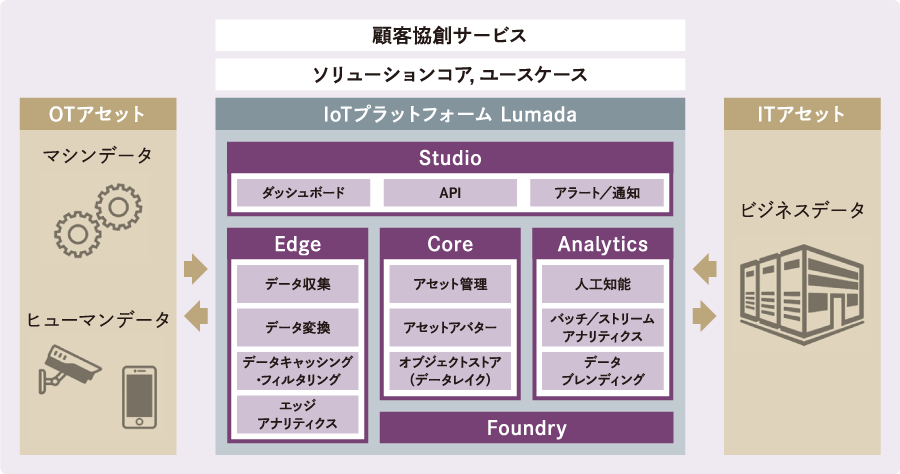

「スピードの速いITの世界では,最新の技術トレンドを常にウォッチして,その効果や価値を評価・検証するのは容易ではありません。その点,私たち研究者はグローバルな学会や業界団体に参画することが多く,人的ネットワークという面でも優位にあり,お客様や事業部門に情報提供し,関係者の意識を啓発していくのも大切な使命だと思っています。例えば,2017年からコンピュータ言語を学ばなくてもアプリ開発が可能なNode-REDに関する社内コミュニティを立ち上げ,情報発信をスタートしましたが,これも新しい協創に向けた第一歩だと思っています」([10]参照)

Lumadaを通してグローバルにデジタルソリューションを提供していく体制も整ってきている。2017年9月には,HDS社と,ビッグデータアナリティクスソフトウェアの開発・提供を行ってきたPentaho社が統合し,Hitachi Vantara(日立ヴァンタラ)社が新たに発足した。 OTとITの豊富な実績をベースに,グローバルな経験と知見を備える両社の強みを加え,最先端のデジタル技術と協創を通じて社会課題の解決,そして新たな価値創造をめざしていく。

[10]Node-REDの創始者たちとの協業,アプリケーション開発の画面例 IoTシステムの短期開発を実現するNode-REDベースのアプリケーション開発環境を提供している。

IoTシステムの短期開発を実現するNode-REDベースのアプリケーション開発環境を提供している。

ここまで,プラットフォーム/AIに関する歴史,現状,そして展望を概観してきた。

さまざまな事業分野での実績や知見を融合することで優位を発揮できるポジションにある一方,ルール指向からアウトカム指向へのパラダイム転換に応じたマインドセット,組織体制の変革も欠かせない。とりわけ研究者には,こうした時代の変化を先取りしていく先導者,あるいは異分野の組織や人を結びつける媒介としての役割が期待されるはずだ。

プラットフォーム/AI分野全般に携わる研究者としてLumadaがめざす究極の姿について岩嵜に聞いた。

「ソフトウェアの新たな『文化』を創り上げることへの挑戦だと思っています。これまでわれわれは米国で生まれ確立された『文化』を輸入して,その中でビジネスを広げてきましたが,日立を含めて日本のITベンダーがみずからの『文化』を創り,育て,世界に広めることはありませんでした。優れた技術,優れた製品やサービスを提供するだけではなく,それを用いてくれる仲間やパートナーを増やし,全体としてより望ましいエコシステムを築くために研究者として何をすべきか,試行錯誤の連続です」

また40年近いストレージシステム一筋の研究人生を振り返りながら山本は次代に思いを託す。

「ほんの数名でこの研究を始めた当時,これほど大きな事業に成長するとは誰も思っていませんでした。先見の明があった先輩,共に開発に当たった仲間たち,強いリーダーシップで決断した経営トップなど,誰一人欠かせない協業で,最初の種を植えられたのは研究者冥利に尽きます。いつの時代でもグローバル市場で勝ち抜くには他社にはない新技術が不可欠で,研究者は,これを生み出すとともに,何としても事業化するんだという強い意思が大切です」

そして年間500回以上の講演,プレゼンを行ってきた矢野は言う。

「多くの顧客企業の経営者と直接,対話してきて痛感します。研究者だからこそ,自分はどんな相手でも,利害や損得を抜きにして率直に向かい合えるのだと。実際,だからこそ信頼を持っていただけるのでしょう。過去の経験知が通用しない予測不能な時代です。その中を進むうえで誰もが何らかのヒント,羅針盤を切実に求めています。われわれ研究者は長期的な視点で物事の本質を考えられるからこそ,そうしたお客様の思いに応えられる存在なのだと確信しています」